Accueil > Politiques scolaires > Gestion des parcours scolaires > Visages du progressisme scolaire en France (1880-2021) : méritocratie ou (...)

Visages du progressisme scolaire en France (1880-2021) : méritocratie ou démocratie ?

Visages du progressisme scolaire en France (1880-2021) : méritocratie ou démocratie ?

lundi 20 décembre 2021, par

Introduction

Les années 1990 ont marqué un net infléchissement des objectifs affichés par les politiques scolaires. Celles-ci mettaient en avant jusque-là la recherche de l’égalité des chances ; elles se préoccupent ensuite prioritairement, avec les politiques dites du socle commun, des conditions de sortie sur le marché du travail des élèves en échec, dont le taux ne s’est pas réduit malgré les mesures de discrimination positive censées améliorer la situation.

Les ministères de la présidence Hollande se sont avérés particulièrement décevants. Celui de Vincent Peillon a préparé une version sociale-démocrate du socle, dite de « refondation », mais dont les différences avec le socle Fillon se sont avérées finalement assez modestes ; et promulgué une réforme des rythmes scolaires dont on cherche toujours l’apport positif à une école démocratique. Celui de Najat Vallaud Belkacem s’est signalé par une réforme des enseignements du collège inspirée de préceptes pédagogiques qui ont fait la preuve de leur impuissance depuis les années 1960, réforme imposée malgré l’hostilité majoritaire des enseignants concernés [1].

Le ministère Blanquer s’est lancé pour sa part dans une offensive ouvertement libérale et anti-démocratique, visant à transformer les établissements scolaires en entreprises concurrentielles dotées d’autonomie et d’un directeur statutaire en position de choisir ses enseignants ; à intensifier par l’instauration des lycées modulaires une concurrence entre les élèves des lycées qui ne peut que favoriser les « héritiers » ; à rendre plus difficile aux autres l’accès à l’enseignement supérieur par la transformation du bac et la mise en oeuvre de Parcoursup ; à soumettre étroitement les formations courtes au patronat en promouvant l’apprentissage précoce et en limitant les enseignements généraux dans les filières professionnelles.

Le métier enseignant est fortement affecté. Le travail intellectuel et culturel des professeurs est dévalorisé par la politique pédagogique des « compétences », par la réduction du temps réel d’enseignement en classe, par la charge chronophage des procédures bureaucratiques imposées, par le bac « à la carte » qui autorise toutes les démagogies évaluatives locales, par la baisse des salaires : le sens du métier est remis en cause.

Indispensable, la résistance syndicale à cette offensive est rendue particulièrement difficile par le contexte politique : affaiblissement de la gauche, puissance concentrée des médias dominants, recours des responsables gouvernementaux aux diversions les plus débridées (imputations d’islamogauchisme et autres wokismes), etc. Dans une telle situation une posture purement défensive a toutes chances d’être entendue comme une intention de retour à l’ordre scolaire antérieur : perspective à vrai dire peu susceptible de déclencher de grands enthousiasmes. Notre système éducatif n’est pas en bonne santé tant les inégalités scolaires qui l’affectent sont importantes, persistantes, et impactent le travail d’enseignants qui se sentent en difficulté face à l’échec des uns et aux médiocres performances des autres. Et les choses ne sont pas allées s’améliorant au fil des décennies. En apparence tout va bien : les élèves vont de plus en plus loin dans le cursus, la courbe du nombre de bacheliers grimpe comme jamais, le nombre des mentions obtenues explose. En réalité la courbe des acquisitions cognitives effectives suit une pente symétriquement inverse : depuis 1985 le niveau de ces acquisitions, évaluées par la DEPP-MEN à l’entrée et à la sortie du collège en français et en maths, ne cesse de baisser dans des proportions impressionnantes ; et si cette baisse est plus forte pour les élèves des milieux populaires, elle touche aussi les enfants de cadres et d’intellectuels. Seul un essor (malheureux) de la tolérance à l’ignorance au sein même de l’institution vouée à la combattre peut expliquer la coexistence de ces deux courbes [2].

Il est temps dès lors, pour les partisans de la démocratisation scolaire, et plus largement pour les défenseurs du service public d’éducation, non seulement de stopper l’hémorragie, mais de se tourner résolument vers l’avenir, un autre avenir que celui qu’on nous prépare aujourd’hui, d’en mettre à plat les modalités possibles et de les soumettre au débat le plus large. Les observations qui suivent s’intéressent en ce sens aux traits marquants de l’histoire du progressisme scolaire en France. Savoir d’où l’on vient pour mieux penser où l’on peut aller.

La visée d’une école unique

La Troisième République hérite d’un double système de scolarisation : celui des lycées napoléoniens, qui prennent eux-mêmes la suite des collèges d’Ancien Régime ; et celui de l’enseignement primaire défini par la loi Guizot de 1833, qui prolonge le réseau des petites écoles, paroissiales et communales, lesquelles commencent à essaimer en France dès le 16ème siècle. La structuration et l’évolution de ces deux réseaux ne remettront pas en cause leur séparation. Chacun a son administration propre, ses règles de fonctionnement, ses bâtiments, son corps enseignant... et ses publics, qui ne se croisent pas : les enfants de l’élite fréquentent le secondaire, qui commence en 11ème (CP) au petit lycée, et donne accès à l’enseignement supérieur ; les enfants du peuple entrent à l’école primaire, gratuite, qui ne prépare pas à l’examen d’entrée en 6ème mais au Certificat d’études, les meilleurs d’entre eux pouvant postuler à l’enseignement primaire supérieur et préparer éventuellement l’école normale.

Ce cloisonnement revient à vouer chaque milieu social à un destin scolaire prédéfini – de fait, la proportion d’enfants des classes populaires entrant dans le secondaire s’avère statistiquement infime. Des années 1880 à la guerre, l’idée que les meilleurs élèves du primaire seraient aptes à suivre un cursus secondaire, et le principe conjoint d’un accès pour eux libre et gratuit aux études lycéennes, se frayent un chemin difficile et très minoritaire, portées par quelques intellectuels et responsables politiques, tel Ferdinand Buisson, comme par les instituteurs syndicalistes. L’objectif d’une école assurant « l’égalité des enfants devant l’instruction » et permettant « la sélection des véritables capacités » est néanmoins clairement formulé à la Chambre dès 1901 par un groupe de députés socialistes et radicaux [3]. Cette revendication prendra une nouvelle ampleur au sortir de la guerre, particulièrement portée par un groupe de jeunes professeurs du secondaire et du supérieur, qui adoptent comme pseudonyme collectif « Les Compagnons de l’université nouvelle ».

Ces derniers ouvrent en grand le débat moderne autour du principe méritocratique d’une école juste. Ils plaident en 1919 pour « un enseignement démocratique », au service d’une société « où la seule hiérarchie est celle du mérite ou de l’utilité ». La revendication méritocratique a un grand avantage. Elle peut être légitimée à la fois par des arguments d’ordre éthique (assurer une véritable démocratie) et d’ordre socioéconomique (garantir au pays le concours des meilleurs quelle que soit leur origine sociale). Elle peut être soutenue en ce sens de gauche comme de droite. C’est bien le cas des Compagnons dont les membres se réclament les uns de la première, les autres de la seconde. Et de fait leur plaidoyer réfère tantôt à un principe de justice ("Un peuple qui s’est uni dans la guerre ne peut être divisé dans la paix (...) Les pères ont veillé dans les mêmes tranchées, partout où cela est réalisable, les fils peuvent s’asseoir sur les mêmes bancs."), tantôt à des raisons de pure efficacité pratique : au sortir de la guerre, la France a besoin de reconstituer ses élites dirigeantes, qu’il s’agit de recruter dans l’ensemble des classes sociales, et pas seulement dans le vivier trop étroit du seul enseignement secondaire (qui n’accueille alors qu’environ 3% des jeunes générations). Ils se prononcent pour une « école unique » gratuite à tous les niveaux, l’unification du primaire qui deviendrait pour tous la propédeutique du secondaire, et... l’intériorisation d’une sélection qu’assurait jusque-là le cloisonnement des réseaux de scolarisation primaire et primaire supérieur vs secondaire : « L’enseignement démocratique sera en même temps un procédé de sélection. Le maître a pour premier devoir de discerner les vocations, d’en encourager l’éclosion (...) Tout enfant peut avoir accès à l’université. « Place au talent ! Place aux meilleurs ! [4] »

Les Compagnons esquissent ainsi les traits généraux de « l’école unique ». Récusant par principe toute entrave administrative à l’accès des bons élèves, quelle que soit leur origine sociale, aux meilleurs cursus, accueillant tous les enfants en leur donnant des chances de réussite identiques, elle a quatre conséquences. L’intériorisation d’abord des filières, qui vont remplacer les réseaux de scolarisation, car l’école unique ne supprime pas la différenciation des cursus. L’intériorisation ensuite de la sélection : ce qui comptait jusque-là était de savoir dans quelle école on entrait ; l’école unique, elle, accueille sans distinction, le tout est désormais de savoir comment on en sort. Puis la mise en concurrence, par là-même, des élèves : qui seront les exclus, et qui seront les heureux élus des cursus les plus valorisés ? Et enfin une forte transformation de la professionnalité enseignante : le maître n’a plus pour « premier devoir » d’enseigner mais, selon les Compagnons, de « discerner les vocations ».

Le Plan Langevin-Wallon

L’école unique ne connaîtra un début de réalisation qu’avec le décret Berthoin de 1959, quatre décennies plus tard. Le cloisonnement du primaire et du secondaire avait entretemps perdu de sa rigueur, du fait notamment de l’établissement de la gratuité des lycées en 1930 [5]. Parallèlement le projet de leur unification avait beaucoup cheminé, porté par la gauche syndicale et intellectuelle, face à ceux qui défendent l’autonomie et de l’enseignement technique, et de l’enseignement secondaire classique. Le physicien Paul Langevin, membre du PCF et partisan de l’éducation nouvelle, est porté en 1929 à la présidence de l’association des Compagnons, qui a repris les orientations et l’intitulé du groupe des Compagnons de 1919. L’équipe de Jean Zay qui accède au ministère en 1936 et porte l’obligation scolaire à 14 ans est critique du caractère élitiste et trop classique de l’enseignement secondaire ; et prépare un programme de réorganisation d’ensemble du système éducatif. Inquiets cependant du risque qu’un libre accès aux études longues débouche sur une surproduction d’intellectuels qui ne trouveraient pas d’emplois, ils se préoccupent au premier chef de ce qui peut le prévenir : la mise en place d’un processus efficace de sélection des élèves en fonction de leurs « aptitudes », et lancent à la rentrée de 1937 départ une expérimentation de quelques centaines de « classes d’orientation » pratiquant les méthodes actives, qui disparaîtront à la rentrée 1939.

Le contexte d’espoir et d’audace de la Libération permet aux intellectuels progressistes qui s’y étaient investis avant-guerre, Paul Langevin, Henri Wallon, Gustave Monod notamment, de reprendre le projet d’école unique. Le Rapport remis par la Commission constituée en 1944 et présidée par Langevin se réfère non pas d’abord à une exigence économique, mais à un « principe de justice », celui de la possibilité donnée à chacun de faire la preuve de son talent jusqu’au maximum de ses « aptitudes », grâce au caractère démocratique de la scolarisation. Préconisant en outre le report à 18 ans de l’obligation scolaire (qui avait été portée à 14 ans par le Front Populaire, dix années plus tôt seulement), il confère à ses propositions une tonalité générale « émancipatoire » : des études longues pour tous, au sein d’une école unique qui rassemble les enfants du peuple et ceux de l’élite. Le Plan devient ainsi, pour longtemps, l’horizon du progressisme scolaire.

Plus précisément, le Plan prévoit que tous les élèves suivent à l’identique les deux premiers cycles du cursus : 3 à 11 ans et 11 à 15 ans. Le second doit permettre de former le citoyen et le travailleur, et en même temps de déterminer l’orientation des élèves. Ceux-ci seraient ensuite en effet ventilés entre les filières constitutives du troisième cycle : « études théoriques », pour former les futurs responsables ; « études professionnelles » « destinées à fournir les cadres moyens de la production » ; « études pratiques (apprentissage) », pour former les exécutants.

Pour les membres de la Commission du Plan, deux contraintes justifient l’introduction du processus de sélection/orientation dans le second cycle. La nécessité, d’abord, de répondre aux besoins différenciés du marché du travail. La recherche de l’adéquation entre la formation et l’emploi a marqué les débats au sein de la Commission, sans résultats très clairs semble-t-il [6], celle-ci faisant ainsi l’expérience du caractère « introuvable » de la relation formation/emploi, qui ne sera reconnu que bien plus tard [7].

L’autre contrainte tient à la capacité des élèves à suivre un cursus long et ambitieux. Les membres de la Commission s’inquiètent de ce que des études prolongées soient inaccessibles à une proportion importante d’élèves. C’est bien sûr la filière lycéenne des « études théoriques » qui suscite le plus d’interrogations. Roger Gal, secrétaire adjoint de la Commission et proche de Langevin, note à cet égard dans un article de 1946 : « C’est un fait que la nature de la plupart des individus les prédispose à des activités pratiques et professionnelles bien plus qu’à des activités théoriques et intellectuelles abstraites [8] ». Ces inquiétudes peuvent se comprendre : l’enseignement secondaire n’est alors fréquenté que par une toute petite minorité d’élèves (en 1946, seuls 5% de la cohorte ont décroché un bac) ; et dans l’enseignement primaire, seul un élève sur deux obtient le CEP. Pas loin au total d’un jeune Français sur deux sort de l’école sans aucun diplôme. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer le bac pour tous à 18 ans...

Si l’on ne dispose pas alors de statistiques précises et fiables concernant les inégalités scolaires, l’on sait bien que les difficultés d’apprentissage se concentrent sur les enfants d’origine populaire, au-delà même dit-on de la proportion parmi eux de « retardés » ou d’« anormaux ». Quelques années plus tard, Roger Gal écrira : « Chacun admet que le malheur d’être né dans un milieu inéduqué se remarque au plan du langage par toutes sortes d’infériorités, mais l’on sait moins que la mémoire est, d’après certaines études, handicapée en moyenne dans la proportion de 30% par ces mêmes conditions. Et (...) l’échelle verbale des élèves des centres d’apprentissage est très inférieures à celle des lycéens du même âge [9] ».

École unique, égalité des chances, report à 18 ans de l’obligation scolaire : les réformes structurelles proposées par la Commission (je n’évoque pas ici les préconisations du Plan en matière de contenus et de pratiques d’enseignement, favorables aux pédagogies actives et à l’éducation nouvelle) sont de nature à ouvrir les études longues et l’accès à l’enseignement supérieur aux meilleurs élèves des classes populaires ; et à permettre aux autres d’échapper à l’exploitation précoce du travail, tout en formant et certifiant leur qualification professionnelle.

C’est très loin d’être négligeable... sans pour autant représenter, dans le contexte de la Libération, une avancée aussi radicale et révolutionnaire que celle de l’institution de la Sécurité sociale gérée par les travailleurs. Le Plan Langevin-Wallon est une version de gauche de l’école de l’égalité des chances, comme la réforme engagée par la 5ème République en sera, douze ans plus tard, une version de droite.

Le Plan Langevin-Wallon et l’école unique de la 5ème République

C’est avec la 5ème République qu’advient enfin l’instauration effective d’une école unique, quelque quatre-vingt ans après que l’idée ait commencé d’en germer [10]. Le décret signé par le ministre Berthoin en 1959 pose les bases d’une recomposition d’ensemble du système éducatif qui s’achèvera, au choix, en 1975 avec l’instauration du collège unique par le ministre Haby, ou bien en 1985 sous le ministère Chevènement avec la création du bac pro, lequel assure à l’enseignement professionnel un parcours continué jusqu’au terme du secondaire, à l’instar de l’enseignement technologique et de l’enseignement général. L’obligation scolaire est portée à 16 ans ; les petites classes des lycées sont supprimées ; leurs classes moyennes seront intégrées dans l’ordre des collèges, comme ce qui restait de l’enseignement primaire supérieur ; l’examen d’entrée en 6ème est supprimé. À partir de 1973, à l’issue de l’école élémentaire, tout le monde entre au collège.

Cette école est dotée des traits essentiels que lui prêtaient les Compagnons. Accueillant tous les enfants, elle a pris en charge leur sélection et leur ventilation entre les trois filières. Exigeant une évaluation et un classement précoces et systématiques des élèves, la responsabilité de l’orientation est assurée par les professeurs et les conseils de classe. L’impact de l’exigence de tri va se faire sentir à tous les niveaux des pratiques enseignantes, comme le montre une diversité d’observations empiriques. Et il se traduira du même coup par une pression nouvelle sur les élèves ainsi mis en concurrence, pression qui ira croissant au fil de la massification des étages supérieurs du cursus. Au point que l’adolescence de ceux qui souhaitent réussir leurs études est « devenue un champ de bataille » [11]. Les gagnants ont bien du mérite...

Une telle école avait dès le départ une visée étroitement sélective. Il s’agissait de répondre aux exigences patronales en élevant le niveau général de formation initiale des jeunes générations, mais sûrement pas de favoriser l’accès du plus grand nombre aux savoirs élaborés en remettant en cause les hiérarchies sociales. La réforme n’a pas vocation, écrit le ministre Berthoin, de permettre à des milliers de jeunes qui n’ont rien à y faire d’envahir le lycée. De Gaulle lui-même prônait l’entrée pour tous au collège, mais souhaitait une barrière infranchissable à l’entrée des lycées. On sait combien, une fois les vannes ouvertes, la pression des familles pour que leurs enfants bénéficient d’études longues a été forte. La manière des ministres de la 5ème République d’y faire face relève du judo plus que de la boxe. L’élan des enfants des milieux populaires et des petites classes moyennes fut canalisé vers les voies de dérivation de l’enseignement technologique et de l’enseignement professionnel. La chronologie des modifications du dispositif est instructive : à chaque fois qu’un seuil nouveau du cursus devient accessible aux nouveaux publics du secondaire, une nouvelle filière est ouverte pour les accueillir. C’est le cas de la création de la filière technique dans le contexte de la première explosion scolaire des années 1960 ; puis de la réorganisation de la filière professionnelle dans le contexte de la seconde explosion scolaire initiée par le ministère Chevènement (1985-1995). Et l’on voit aujourd’hui le ministre Blanquer s’efforcer d’une main d’améliorer l’efficience de la formation élémentaire, et s’attacher de l’autre à en prévenir les effets potentiels en réformant les études lycéennes et le bac dans le sens le plus sélectif qui soit : lui non plus ne souhaite pas « l’invasion » des meilleurs parcours.

Cette version malthusienne de l’école unique n’en a pas moins eu des effets démocratiques peu contestables puisqu’aujourd’hui de très nombreux enfants d’ouvriers, de petits agriculteurs ou d’employés peuvent accéder à l’enseignement supérieur. Les inégalités scolaires se sont pour autant maintenues à un niveau très élevé : la sélection héritocratique n’a guère été mise en cause [12]. On est simplement passé, de la 3ème à la 5ème République, d’une sélection sociale assez radicalement mécanique à une sélection plus souple des élèves en fonction de leurs « chances », mais tout aussi marquée socialement.

On ne saurait identifier cette modalité d’école unique à une sorte de réalisation du Plan Langevin-Wallon. Aux visées prioritairement utilitaristes et professionnalisantes de la première, ce dernier oppose l’ambition que soit transmise à tous « une large et solide culture (qui) libère l’homme des étroites limites du technicien ». Ce qui passe par la diffusion par les méthodes actives de contenus d’enseignement rompant avec le formalisme de l’enseignement classiquement proposé à l’élite, ouverts sur les sciences et techniques ainsi que sur la vie sociale et le monde, contribuant par l’instruction civique à former des citoyens, maintenant une dose significative de culture générale dans les cursus professionnalisants. Pour aider les familles à maintenir leurs enfants à l’école jusqu’à 18 ans, le Plan préconise la distribution de bourses au collège, l’affectation d’un pré-salaire au lycée, et en milieu rural la construction de collèges et l’organisation du ramassage scolaire. Il prévoit également une mesure susceptible de limiter drastiquement la concurrence entre les élèves : la suppression pure et simple des classements et des examens ! La ventilation des élèves entre les filières ne s’opèrera plus dès lors par la notation des performances, mais par l’identification de leurs « aptitudes ». L’orientation est ainsi confiée, dans les classes d’observation et d’orientation du collège, à des maîtres « instruits de la connaissance de la psychologie des jeunes ».

Un horizon en commun

Voilà donc deux versions d’école unique aux visées sociopolitiques incontestablement divergentes, opposées sur bien des points. Il leur reste néanmoins d’être deux versions, deux élaborations issues d’un même principe, celui d’une école de l’égalité des chances, et héritières d’une même inspiration, l’éthique méritocratique républicaine, qui entend faire place à la promotion scolaire des meilleurs. Trois éléments les rapprochent.

La préoccupation d’abord de la promotion des meilleurs, qui conduit à organiser l’ensemble du dispositif de scolarisation autour des procédures d’identification des capacités intellectuelles des élèves. L’importance accordée à cet objectif procède d’une conviction forte : ces capacités sont inégalement distribuées ; et leur distribution n’est pas réductible à l’appartenance sociale car, en dernière instance, elles sont données en nature. C’est ce qu’indique le recours omniprésent à la notion d’« aptitude », citée 23 fois dans les quatre pages des attendus du décret Berthoin de 1959, et d’un usage récurrent dans le Plan Langevin-Wallon. Certes ce dernier se soucie de limiter autant que faire se peut l’impact du donné naturel, en soulignant que l’école doit permettre « la mise en valeurs des aptitudes », le développement de chacun jusqu’au maximum de ses aptitudes. Il reste que ces dernières apparaissent toujours comme un préalable : jamais, que ce soit chez Berthoin ou dans le Plan Langevin-Wallon, elles ne sont pensées comme le produit d’une histoire, et notamment d’une histoire scolaire. L’école subit les aptitudes, elle ne les forme pas.

Second élément commun, l’organisation de filières différenciées dans le secondaire, afin d’offrir un cursus adéquat à chaque type d’aptitudes (ou de « prédispositions », pour reprendre la formule de Roger Gal citée ci-dessus). L’organisation proposée par le Plan Langevin-Wallon (études théoriques/professionnelles/pratiques) est calquée sur les filières alors existantes. Chacune d’entre elles voit son cursus étendu jusqu’à 18 ans et se voit dotée d’un enseignement de culture générale : quelle que soit la voie choisie, chaque élève a droit à « d’égales possibilités de développement », sachant que toutes les tâches sociales relèvent d’« une égale dignité » et qu’il convient de reconnaître « la haute valeur matérielle et morale des activités manuelles, de l’intelligence pratique, de la valeur technique ».

Troisième élément commun, la mise en place des procédures d’évaluation/observation et d’orientation qui vont permettre de ventiler les élèves entre les trois filières. Ces sont les enseignants de l’école moyenne (du second cycle pour le Plan Langevin-Wallon, du collège pour l’école de la 5ème République) à qui revient la charge des décisions d’orientation. La légitimité de ces décisions apparaît dans les deux cas comme un point crucial. Pour le Plan Langevin-Wallon il s’agit à cette fin de doter les enseignants d’une « pédagogie de l’orientation » et de réelles connaissances psychologiques. C’est bien pour dégager les linéaments de cette pédagogie de l’orientation « que nous n’avons pas » qu’est lancée la fameuse expérimentation des « classes nouvelles » (1945/1951) qui, au niveau du collège, ont précisément en charge l’orientation des élèves, comme c’était déjà le cas des classes expérimentales « d’observation » instaurées par Jean Zay quelques années auparavant (1937-1939). Du côté de l’école unique 5ème République, la conception de la procédure d’évaluation/orientation est plus quantitative que qualitative, s’appuyant sur les notes et le classement des élèves ; mais l’on retrouve le même souci de la légitimer par des mesures susceptibles de mieux garantir l’égalité des chances en soutenant les élèves les plus méritants : mise en place du collège unique (1975) [13], promotion de pédagogies différenciées et censées adaptées aux milieux populaires, attribution de bourses, adoption de la discrimination positive avec la création des ZEP (1981). Dans l’enseignement supérieur, les IPES (1956-1978) ont favorisé l’accès au professorat du secondaire de toute une génération de « méritants » : l’ouverture du recrutement de Sciences Po aux meilleurs lycéens des ZEP (2001) s’inscrit dans la lignée de cette politique.

Les limites de l’école méritocratique

L’école unique de la 5ème République a eu le temps de produire tous ses effets. Ses promoteurs annonçaient deux objectifs et une réserve. Les objectifs : assurer l’essor des formations initiales afin de soutenir le développement économique ; et ouvrir à cette fin la possibilité d’études longues à des catégories sociales qui en étaient exclues jusque-là, en recrutant au mérite et non plus en fonction de l’appartenance à l’élite. La réserve : la réalisation de ces objectifs ne doit pas conduire à encombrer les étages supérieurs du système éducatif par un trop grand nombre de nouveaux arrivants. Six décennies plus tard, le programme est assez bien réalisé. L’essor des scolarités est vertigineux, et il tient essentiellement aux prolongations d’études dans les classes moyennes et populaires. Pour autant les meilleurs parcours, ceux qui débouchent sur les positions de pouvoir, ont été farouchement préservés et accueillent toujours les enfants de l’élite : la méritocratie n’a guère porté atteinte à ce qu’il faut bien qualifier d’héritocratie [14]. Et du même coup, le projet mis en avant par le ministre Berthoin, consistant à substituer les aptitudes à l’appartenance de classe au principe du recrutement des parcours d’excellence, s’est avéré largement illusoire.

La mise en oeuvre du Plan Langevin-Wallon aurait-elle conduit à un résultat très différent ? Pour le moins, elle se serait heurtée à deux difficultés. La première concerne l’orientation, qui a d’ailleurs constitué l’écueil essentiel sur lequel a achoppé l’expérience des classes nouvelles. Les membres de la Commission du Plan ont conscience de ne pas disposer ne serait-ce que d’une amorce de ce que pourrait être une pédagogie de l’orientation susceptible d’identifier les aptitudes des élèves. « La recherche des aptitudes est encore embryonnaire », écrit une inspectrice générale impliquée dans la mise en oeuvre des classes nouvelles [15]. Non sans raison : on sait mieux aujourd’hui qu’autant poursuivre une chimère. Il était certes possible de chercher à s’appuyer sur la tradition des tests psychométriques initiée par Binet et Simon dès 1905. Autant cependant que d’évaluations quantifiées de l’intelligence, l’orientation scolaire a besoin d’indicateurs plus qualitatifs. La notion d’aptitude est d’ailleurs censée subsumer à la fois un niveau et une forme d’intelligence [16]. Faut-il rappeler à cet égard qu’Alfred Binet lui-même s’intéressait à toutes les dimensions de la personnalité, espérant pouvoir élaborer des « types psychologiques », et appelant de ses voeux une psychologie susceptible d’appréhender les formes les plus qualitatives des aptitudes enfantines... mais qu’il a fini par renoncer à prédire l’orientation professionnelle la plus souhaitable pour ses propres filles ? Le problème d’une « orientation par les aptitudes » n’est toujours pas résolu quatre décennies plus tard : il fut à la fois au coeur des préoccupations des classes d’orientation de Jean Zay comme des classes nouvelles de Gustave Monod, et la limite essentielle de leur expérimentation. Il n’aurait certainement pas trouvé davantage de solution dans le cadre d’une mise en oeuvre du Plan à l’échelle nationale. À défaut il aurait bien fallu réintroduire notes et examens pour conférer quelque légitimité aux décisions d’orientation... lesquelles dès lors auraient essentiellement traduit, comme dans l’école de la 5ème République, le poids des inégalités sociales.

La seconde difficulté tient à la volonté affirmée par le Plan de conférer une « égale dignité » aux sections (théorique/professionnelle/pratique) proposées à l’orientation des élèves. La Commission en est bien consciente : il faut pour y parvenir établir « l’égale dignité de toutes les tâches sociales » elles-mêmes. Par le recours à cette formule les rédacteurs du Plan manifestent une double préoccupation. D’une part ils entendent rompre avec la survalorisation traditionnelle dans le système éducatif français de l’enseignement littéraire classique au bénéfice d’une considération nouvelle à porter aux études scientifiques et techniques (préoccupation particulièrement portée par le physicien Paul Langevin), ainsi qu’à une culture générale ouverte sur le monde (valorisée par Gustave Monod). Mais il s’agit aussi pour eux, d’autre part, de faire reconnaître « la haute valeur matérielle et morale des activités manuelles ». Or il y a là d’évidence deux problèmes bien différents. Le premier objectif est tout à fait réalisable, et sera d’ailleurs pour partie réalisé par l’école de la 5ème République, qui fera des maths et des écoles d’ingénieurs des enjeux d’excellence. Le deuxième objectif n’a pas grand chose à voir avec celui-ci. Dans un contexte historique où « les activités manuelles » relèvent pour l’essentiel non pas des activités indépendantes de l’artisanat, mais de l’industrie et des services capitalistes, ce deuxième objectif revient à prôner l’établissement d’un signe d’égalité, et d’égale désirabilité, entre des activités d’exécution sous commandement, et des activités de conception et de commandement. L’idée est évidemment pour le moins peu réaliste. Elle a pourtant persisté jusqu’à aujourd’hui, sans connaître jamais la moindre traduction pratique : toutes les recherches concernant l’orientation dans notre actuelle école unique ont montré que le choix des filières professionnalisantes courtes se faisait sous contrainte institutionnelle, intériorisée ou subie, ou alors avec la perspective d’un emploi de type artisanal. On voit mal, là aussi, ce que la mise en oeuvre du Plan aurait pu changer à cette réalité, sauf à être accompagnée d’une transformation profonde de la société et de l’organisation du travail. À défaut, le plaidoyer pour l’intelligence de la main n’aurait été que consolation des perdants, comme il l’est dans notre école unique d’aujourd’hui. Les filières professionnalisantes auraient connu la même dévalorisation. Et les enseignants, aux différents niveaux du cursus, auraient adopté le comportement classique de la méritocratie républicaine, tel que le décrit J. Krop à partir de sa recherche sur les instituteurs de la Seine entre 1880 et 1930, lesquels consacraient « une grande énergie » à préparer leurs meilleurs éléments au Certificat d’études, tout en « laissant de côté ceux qui peinent dans leurs apprentissages » [17]. Ceux-là même qui se retrouveront quelques décennies plus tard dans l’enseignement professionnel de l’école unique.

Coups de tonnerre dans un ciel serein

École unique mettant tous les élèves en concurrence et permettant à chacun, en assurant l’égalité des chances, de faire valoir son talent et ses mérites ; instauration au niveau du secondaire de trois filières inégalement valorisées ; orientation des élèves vers l’une ou l’autre de ces filières en fonction de l’évaluation de leurs aptitudes individuelles ; enseignants chargés de former tout en sélectionnant, ou vice-versa. Tels sont les traits structurants de la matrice méritocratique qui reste l’horizon indépassable du progressisme scolaire... jusqu’aux années 1960/70. Les auteurs du Plan Langevin-Wallon en ont proposé une version qui, malgré des intentions vigoureusement progressistes, n’avait guère de chances en l’état d’apporter des solutions de fond aux insuffisances démocratiques dont a souffert, et continue de souffrir, l’école unique de la 5ème République.

La conviction que les parcours scolaires sont gérés en dernière instance par les « aptitudes » individuelles des élèves constitue la pierre angulaire de tout l’édifice méritocratique. Égalité des chances qui garantit à chacun la possibilité de manifester son potentiel, assurance que ce potentiel est foncièrement variable d’un élève à l’autre, au point qu’une majorité d’entre eux soit dans l’incapacité d’emprunter les meilleurs parcours, organisation de l’orientation des élèves vers les parcours les plus adéquats aux possibilités de chacun, tout ramène à l’idée d’aptitudes naturellement – et donc irréductiblement – inégales. Les Compagnons de l’université nouvelle parlaient de « talent » ou de « vocation » (une vocation toujours préexistante, qu’il s’agit de « discerner » et non pas de susciter). Jean Zay, les auteurs du Plan Langevin-Wallon, le ministre Berthoin, tous se réfèrent avec constance aux « aptitudes ». La distribution de ces aptitudes est relativement indépendante de l’appartenance sociale, et relève d’un ordre naturel qui reste cependant toujours quelque peu énigmatique, mais que la science devrait finir par élucider. Enlevez cette pierre angulaire qu’est la croyance en l’existence d’« aptitudes » naturelles, et donc innées [18], et tout l’édifice s’écroule.

La thèse de l’innéité des facultés intelligentes, aujourd’hui encore, n’a pas vraiment disparu du sens commun. Mais les lignes ont bougé. Du côté des chercheurs, des personnalités aussi reconnues qu’Alfred Sauvy et Alain Girard, responsables de l’Institut national d’études démographiques (INED), pouvaient encore écrire en 1974, pour rendre compte des inégalités scolaires, que « les enfants n’ont pas tous la même ‘facilité pour apprendre’. L’intelligence, quelle que soit la définition qu’on en donne, ne se trouve pas, si l’on ose dire, en égale quantité chez tous. » [19] La modeste réserve qui est ici émise (« si l’on ose dire ») doit sans doute beaucoup à l’irruption dans les années 1960 de critiques portées à la thèse de l’innéité de l’intelligence, qui connaîtront un assez large retentissement. Ces critiques sont venues d’horizons divers : la philosophie [20], la sociologie [21], et la biologie elle-même, dont divers chercheurs soulignent en cette décennie combien notre cerveau est à la naissance un ensemble de potentialités qui se réaliseront en capacités intellectuelles sous l’effet seulement de leur mise en oeuvre effective – c’est en pensant qu’on apprend à penser, via l’acquisition et l’usage du langage.

Dans les milieux instruits, puis auprès d’un plus large public, la foi en une intelligence innée va par la suite perdre peu à peu de son impact... pour être le plus souvent remplacée par un autre fatalisme, celui du déterminisme de l’origine sociale. Antoine Léon en fait la remarque dès 1980, dans son Introduction à l’histoire des faits éducatifs (PUF) : « Si l’on voulait résumer l’évolution de l’image de l’aptitude depuis le début du siècle, on pourrait dire qu’on est passé d’une sorte de fatalisme de l’hérédité, sous-tendu par la notion de disposition naturelle, à une sorte de fatalisme du milieu, lié à l’idée de différences culturelles irréversibles. » (p. 168). Ce « fatalisme du milieu » était promis au plus bel avenir. Connu sous le nom de « thèse du handicap socioculturel », s’autorisant d’une référence tronquée aux travaux de Pierre Bourdieu [22], ce déterminisme sociologique succédant au déterminisme biologique a depuis massivement conquis les esprits, nouvelle version du préjugé déficitariste à l’égard des enfants des classes populaires qui cimente depuis longtemps la culture professionnelle enseignante.

Il y a toutefois une différence de taille entre les deux déterminismes. Le fatalisme biologique invite à penser que tout est joué à la naissance. À l’encontre de ce présupposé d’innéité, le fatalisme sociologique admet que « l’intelligence » se construit au cours de l’histoire familiale des enfants. Un pas absolument décisif a ainsi été franchi : les « aptitudes », si l’on veut reprendre ce terme, ne sont plus considérées comme un donné, mais comme le produit d’une histoire, celle de la socialisation familiale.

Ce qui soulève une nouvelle question, et ouvre un nouveau champ d’investigation : quels sont les facteurs qui contribuent à la socialisation cognitive des jeunes générations au cours de l’histoire de leurs membres ? On ne saurait certes minorer l’impact du milieu familial. Mais celui-ci n’a pas l’exclusivité de la socialisation des jeunes. Et en matière de socialisation cognitive, comment oublier ce qui est acquis (ou non) à l’école, à partir de trois ans ?

On pourra dire, bien sûr, que ce qui est acquis à l’école dépend des ressources d’intellection formées dans le milieu familial. C’est bien la posture adoptée par une grande partie de la sociologie de l’éducation contemporaine, pour laquelle tout ce qui se passe à l’école à un moment donné fait écho à tel ou tel trait de la socialisation familiale, sans que soit jamais interrogé l’impact de la socialisation scolaire antérieure. Autrement dit : une majorité de chercheurs aujourd’hui participe du « fatalisme du milieu » qui imprègne massivement, parallèlement, le monde éducatif.

Fatalisme du milieu et méconnaissance du rôle des apprentissages élémentaires

Le passage du déterminisme biologique au déterminisme sociologique était porteur d’une possibilité d’échapper au fatalisme en réintroduisant de l’historicité dans la construction des capacités intellectuelles individuelles. En un demi-siècle, il faut bien constater que cette possibilité n’a guère été mise à profit.

Le rapport à l’enseignement primaire illustre bien cette emprise perpétuée du fatalisme scolaire. La tradition méritocratique n’interroge jamais le poids de ce qui se joue dans les premières années de scolarisation, l’enseignement primaire étant ainsi implicitement considéré comme une simple chambre d’enregistrement du donné des aptitudes. Des Compagnons de l’université nouvelle au Plan Langevin-Wallon, en passant par le ministère de Jean Zay, l’attention se focalise exclusivement sur l’école moyenne, chargée des missions d’observation et d’orientation ; et les classes expérimentales de 1937 et de 1947 ne seront jamais des classes du primaire, mais toujours des débuts du secondaire. La substitution progressive du sociologisme au biologisme, à partir des années 1970, ne va pas changer grand chose à cet égard : d’hier à aujourd’hui, le progressisme scolaire ne posera qu’exceptionnellement de façon explicite le problème de l’efficience de l’enseignement primaire. Au contraire, il n’aura souvent de cesse de tourner en dérision le souci de l’acquisition des « fondamentaux ».

Or nous savons aujourd’hui trois choses décisives concernant l’efficience de la conduite des apprentissages élémentaires et leur impact.

D’une part les écarts de performances intellectuelles entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers sont tout simplement multipliés par deux entre l’entrée au CP et la sortie du CM2. Ce creusement des écarts, dans lequel l’efficacité différenciée des aides familiales joue un rôle majeur, confirme combien les capacités scolaires se construisent tout au long de l’histoire individuelle, et combien l’école contribue activement à la production des inégalités, en déléguant aux familles une part importante des apprentissages cognitifs [23].

On sait d’autre part que l’action de l’école a une efficience très variable d’un maître à l’autre, et d’une façon de conduire les apprentissages à l’autre. C’est là par exemple le résultat le plus spectaculaire (et le moins commenté !) de l’enquête coordonnée par Roland Goigoux sur l’enseignement de la lecture au CP, moment ô combien crucial de l’entrée dans la culture écrite. Les maîtres des 131 classes enquêtées ont été sélectionnés pour leur ancienneté et leur confiance dans la qualité de leurs gestes professionnels. Or il s’avère que l’amplitude des écarts entre les acquisitions réalisées au long de l’année de CP (les performances en fin d’année ayant été contrôlées par les performances en début d’année), qu’il s’agisse de capacités de déchiffrage ou de compréhension, sont spectaculaires d’une classe à l’autre ; tout particulièrement concernant les élèves des milieux populaires (ce qui n’est pas très étonnant puisque les autres apprennent beaucoup dans leur famille) [24].

On dispose enfin, grâce aux enquêtes de suivi de cohortes scolaires menées par la DEPP-MEN, de données très fiables démontrant combien est décisif, à milieu sociofamilial comparable, le déroulement de la scolarité primaire.

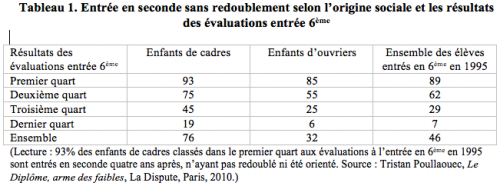

Ainsi, selon l’enquête de la DEPP-MEN concernant les élèves entrés en 6ème en 1995, et suivis jusque dans l’enseignement supérieur, on constate que, dans chaque milieu social, la qualité des études au collège est étroitement dépendante des performances en français et en maths à la sortie du primaire (tableau 1).

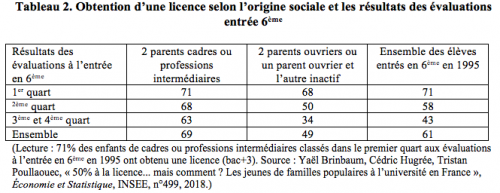

Cet impact des apprentissages élémentaires sur la suite du cursus se fait sentir jusqu’à la fin du cursus universitaire. Dans chaque milieu social, là aussi, la relation est avérée entre les performances à la sortie du primaire et les chances de décrocher une licence (bac+3) (tableau 2). Mieux : on observe que si les enfants d’ouvriers sont beaucoup moins nombreux que les enfants de cadres à sortir du primaire dans le quart des meilleurs, lorsque c’est le cas leur parcours ultérieur s’approche fortement de celui de leurs homologues issus de parents cadres (tableaux 1 et 2). Si l’on préfère : plus le rendement pédagogique du primaire est faible, plus les écarts sociaux sont sensibles (voir notamment tableau 2). Par contre une primaire réussie par tous réduirait très significativement l’impact de l’origine sociale sur le parcours scolaire (il suffirait pour cela que les pratiques d’enseignement aujourd’hui les plus efficaces soient adoptées dans toutes les classes).

La première échappée de la matrice méritocratique

Au long du demi-siècle écoulé depuis les ébranlements des années 1960, le « fatalisme du milieu » va peser sur le monde éducatif, sur celui de la recherche, comme sur les élaborations du progressisme scolaire. Celui-ci restera enfermé dans les limites de la matrice méritocratique associant le dispositif des filières du secondaire, les procédures de sélection/orientation par les notes, et l’ignorance de l’enseignement primaire. Deux projets de démocratisation scolaire émergent toutefois dans cette période et font exception. Fait marquant, conçus de façon totalement indépendante à plus de trois décennies de distance, l’un et l’autre conjuguent l’objectif d’un lycée unique, la disparition donc des filières, et l’attention portée en amont aux gains d’efficacité pédagogique potentiels de l’enseignement primaire.

Le premier d’entre eux, le projet d’« école progressive », est élaboré au sein du SNES (Syndicat national de l’enseignement secondaire), et sera porté par le syndicat dans la seconde moitié des années 1970, puis abandonné dans la décennie suivante. Le contexte de son adoption est marqué par la nécessité pour le SNES de s’opposer au projet d’école « fondamentale » promu en 1973 par le SNI (Syndicat national des instituteurs, alors majoritaire au sein de la Fédération de l’éducation nationale-FEN), qui maintient l’obligation scolaire à 16 ans et propose une continuité primaire/collège (ce qui impliquerait l’intégration des enseignants du collège dans le champ de syndicalisation du SNI). Les années 1970 sont aussi celles d’une progression rapide des effectifs scolarisés à tous les niveaux du secondaire, qui passe ainsi du statut d’enseignement réservé à l’élite à celui d’enseignement de masse, dont les modalités apparaissent largement à repenser. Enfin cette décennie est celle de la montée en puissance de la gauche du programme commun, et de la préparation de réformes de fond en vue de son accession au gouvernement [25].

Le projet d’école progressive se réfère au Plan Langevin-Wallon : mais il en subvertit largement la logique. L’objectif n’est plus de conduire chacun au maximum de ses aptitudes, mais au « niveau le plus élevé dans l’acquisition des connaissances », en formant « l’intelligence et le sens critique ». Le terme d’« aptitudes » a d’ailleurs purement et simplement disparu du vocabulaire employé. Les difficultés scolaires ne tiennent plus ici à des « différences individuelles innées », mais à « la situation sociale des intéressés ». Et l’impact de l’origine sociale peut et doit être combattu, sans en rabattre à aucun moment sur les exigences intellectuelles, en sorte que tous reçoivent « une formation de même qualité ». Porter l’obligation scolaire à dix-huit ans s’impose à cette fin, donnant du temps pour réinsérer les jeunes en difficulté, permettant d’éviter les pédagogies « hâtives et autoritaires », assurant à tous un niveau d’éducation suffisant pour former « l’homme, le travailleur, le citoyen ».

La première condition pour parvenir à ces objectifs est l’unification du lycée. Là où le Plan Langevin-Wallon laissait subsister trois sections nettement autonomes, le projet d’école progressive apparaît tout entier tendu vers l’effacement de leurs différences. Le lycée comporterait une seconde commune d’orientation, les trois voies (enseignement général, technologique, professionnel) proposées en première et terminale étant « progressivement spécialisées, mais de nombreuses passerelles seraient établies afin que les orientations ne soient pas irréversibles ». Même la terminale ne serait pas complètement optionnelle du fait d’un fonds commun d’enseignements disciplinaires obligatoires.

Mais le lycée lui-même ne peut être unifié, seconde condition, sans un réaménagement d’ensemble du système éducatif en partant de l’école élémentaire, qui le rende plus efficient et permette d’instaurer un tronc commun jusqu’à la seconde incluse ; la marche vers l’unification de deux derniers niveaux de classe procédant par un décloisonnement progressif des trois lycées (général, technique, et d’enseignement professionnel).

En matière d’enseignements, le projet ne met pas au centre l’enfant, mais les apprentissages : « l’école progressive n’est pas centrée sur l’enfant ou l’adolescent (…) mais sur la vie et le travail du jeune en relation pour cela avec des adultes ». Il insiste par ailleurs sur la nécessité d’en finir avec la hiérarchie des disciplines. La manifestation la plus spectaculaire, eu égard à la tradition élitiste de l’enseignement secondaire français, de ce souci d’égale considération envers les disciplines est certainement la proposition d’introduire un enseignement technologique dès l’enseignement élémentaire…

En matière pédagogique, conformément au refus proclamé de tout dénivelé d’exigence au détriment des élèves issus des classes populaires, les préoccupations pédagogiques du projet du SNES portent essentiellement sur la façon d’aider ces derniers à surmonter leurs difficultés intellectuelles. Le réexamen des fonctionnements de l’école élémentaire doit y contribuer ; pour le reste, il s’agit de mobiliser une batterie de moyens propres à récupérer et réinsérer dans le flux commun les plus vulnérables.

À partir de ce projet d’école progressive, deux possibilités s’offraient au SNES. Soit considérer que l’essentiel était de parvenir à assurer à tous les jeunes à 18 ans un bagage de culture commune, et donc interroger plus avant la nature de la transformation « en profondeur » dont l’école française avait besoin afin de mettre tous ses publics en mesure de s’approprier effectivement un tel bagage. Soit renoncer à tout objectif d’unification des cursus secondaires, s’en tenir au dispositif existant des filières et des séries, réclamer à leur endroit une égale considération, en leur assignant pour objectif de mener tous leurs élèves à l’obtention d’un diplôme qualifiant. La seconde option a prévalu jusqu’à aujourd’hui, et bien des éléments dans la conjoncture des années 1980 peuvent éclairer une telle issue [26].

Le projet d’« école commune »

Le projet d’école commune, autour duquel s’est constitué le GRDS, commence à être élaboré au début des années 2000, et fera l’objet d’un ouvrage collectif publié en 2012 [27]. Sa conception s’est élaborée hors de toute référence au projet d’école progressive du SNES : non seulement cependant il en partage les objectifs et nombre de propositions, mais d’une certaine façon on peut dire qu’il va jusqu’au bout de sa logique en s’efforçant d’approfondir l’analyse des conditions de sa mise en oeuvre.

Le refus radical de toute naturalisation des capacités intellectuelles individuelles est au principe de ce projet, et peut s’appuyer aujourd’hui sur des connaissances plus assurées, qu’elles soient issues de recherches d’ordre biologique ou d’ordre anthropologique, qui convergent significativement [28]. Tous les enfants, sauf handicap lourd, sont en mesure de s’approprier un bagage de culture commune au long d’une scolarité commune de 2 à 18 ans [29].

L’entrée dans le langage est constitutive chez tous les êtres parlants de capacités d’abstraction, de pensée réfléchie et de raisonnement logique. Cette disposition de ressources d’intelligence également donnée à tous ne supprime pas les inégalités à l’âge de l’entrée dans la culture écrite (au CP), les enfants ayant fait au préalable, notamment dans leur milieu familial, un usage très différent de ces ressources. La question reste donc entière de savoir comment l’institution scolaire peut se mettre en mesure de compenser les différences, au lieu de contribuer à les creuser. Le problème se pose toutefois très différemment selon qu’il s’agit de déplorer un handicap socioculturel et de proposer des moyens et des objectifs d’apprentissage supposés adaptés au manque, ou de trouver les façons efficaces de mobiliser les ressources existantes. Plutôt que de chercher l’impossible contournement de la difficulté intellectuelle, il convient de partir de la conviction que la difficulté intellectuelle ne se contourne pas mais qu’elle s’affronte, et que tous les élèves disposent pour cela des ressources d’intelligence nécessaires, à condition qu’on leur permette de les mettre en oeuvre. À l’égard de tous ses publics l’école commune doit faire preuve d’une forte exigence intellectuelle : c’est particulièrement le cas vis à vis des publics populaires pour lesquels, en lieu et place de l’ordinaire compassion, cette exigence est la seule attitude susceptible de leur apporter ce que les héritiers puisent dans leur environnement familial.

Quelles seraient donc les traits essentiels d’une institution scolaire déterminée à mettre en oeuvre une telle posture pédagogique à visée égalitaire ?

Un premier impératif : que les enseignants investissent sa logique, de façon active et massive. Ce qui suppose une mutation significative des dominantes de leur culture professionnelle. L’école unique a chargé les professeurs d’une mission d’évaluation, d’identification des meilleurs et d’orientation des plus vulnérables, qui pèse lourdement, une diversité d’enquêtes de terrain l’ont montré, sur les attentes à l’égard des élèves et sur les gestes du métier. La seule façon de les restituer pleinement à leur mission d’enseignement, l’indispensable évaluation des apprentissages étant réduite à sa dimension pédagogique, à l’exclusion de tout usage mettant les élèves en concurrence par la notation et le classement, c’est de rendre notes et classements inutiles parce qu’on n’a plus besoin d’orienter les élèves, du fait de la suppression des classes de niveau, sections spécialisées et filières hiérarchisées. C’est sans doute un aspect original et très important du projet d’école commune que de mettre ainsi en avant le lien incontournable entre la nécessaire mutation de la culture enseignante et l’instauration d’un tronc commun jusqu’à 18 ans, lycée unique compris.

Une majorité d’enseignants s’attendent aujourd’hui à ce que, malgré leurs efforts pédagogiques, et « fatalisme du milieu » aidant, une partie de leurs élèves soient en échec en fin d’année. Estimant ne pas être en mesure de leur consacrer davantage de temps et d’effort, ils se résolvent, comme les instituteurs parisiens du début du siècle dernier, à laisser « de côté ceux qui peinent dans leurs apprentissages ». Autrement dit ils finissent de guerre lasse à traiter la difficulté intellectuelle par les recours d’ordre administratif que leur offre l’institution : la mauvaise note, le redoublement, l’affectation à des classes de faible niveau, puis préprofessionnelles, puis l’orientation vers les voies courtes dévalorisées, recours dont l’expérience a montré à l’envi qu’ils ne faisaient qu’aggraver le problème posé ; alors que, dans une institution qui vise à former et non à trier, le seul remède à la difficulté intellectuelle ne peut être que d’ordre... intellectuel. Ce qui souligne là encore l’importance décisive du tronc commun et de l’éradication des filières dans le projet d’école commune. Donnant aux maîtres la seule mission de conduire tous leurs élèves juqu’à un bac de culture commune, excluant toute possibilité d’exclusion du tronc commun, ce dispositif les invite à considérer la réussite de tous leurs élèves comme normale, à la fois désirable et inéluctable ; et à s’investir aux côtés de ceux « qui peinent dans leurs apprentissages » autant qu’à choyer les meilleurs.

Le projet d’école commune retrouve ainsi une préoccupation du Plan Langevin-Wallon, qui refusait la mise en concurrence des élèves par la notation et les examens ; tout en rompant radicalement pour sa part, par la suppression des filières, avec toute logique méritocratique. À l’instar du projet d’école progressive du SNES, il prône un réexamen d’ensemble des contenus d’enseignement, incluant notamment l’introduction dès l’école élémentaire d’un enseignement scientifique et technologique [30].

Et comme le projet d’école progressive, celui du GRDS insiste sur le caractère décisif d’un réexamen en profondeur de l’enseignement primaire, celui qui transmet les « fondamentaux », tant il est vrai qu’on ne construit pas sur du sable. Une suggestion forte du GRDS à cet égard concerne la formation des enseignants de l’école élémentaire, l’abandon de leur polyvalence, leur recrutement au sortir des filières universitaires assurant une solide formation mathématique d’un côté, littéraire de l’autre, et une sérieuse préparation didactique à une conduite d’apprentissages beaucoup plus complexes qu’on ne le laisse souvent entendre [31].

Conclusion

Les temps sont-ils à la radicalité incontournable de projets porteurs d’une véritable démocratisation scolaire, alors que le monde enseignant et ses organisations syndicales et professionnelles peinent à s’opposer à des réformes qui dégradent les conditions de travail, accentuent la mise en concurrence des élèves, menacent le service public ?

On peut penser, à l’encontre du pessimisme ambiant, que les luttes ont besoin d’un horizon de conquête, alors que, faute d’une idée forte, elles s’épuisent dans une résistance pied à pied mais trop souvent impuissante. De ce point de vue, comment ne pas voir que tout ce qui va dans le sens de la démocratisation de l’école et de la réussite de tous les publics va aussi dans le sens des aspirations de l’immense majorité des enseignants à un bonheur professionnel inédit, et recèle ainsi un potentiel d’attractivité considérable ? Il est notable à cet égard que d’ores et déjà bien des enseignants s’investissent, sans attendre des jours meilleurs, dans la recherche de pédagogies exigeantes et fructueuses pour les élèves d’origine populaire [32].

Le retour à un stade antérieur de l’école unique de la 5ème République, à l’époque d’avant l’actuelle entreprise de destruction néo-libérale, alors que l’école était déjà affectée par de fortes inégalités sociales et un taux d’échec élevé, n’apparaît guère désirable. En même temps les réformes actuelles invitent à de nouvelles élaborations. La quasi liquidation de l’enseignement professionnel, au détriment de ce qu’il tentait de transmettre de culture générale, et au profit d’une promotion de l’apprentissage qui ne bénéficie en réalité qu’aux diplômés de l’enseignement supérieur, la liquidation des filières d’enseignement général et du bac lui-même, la suppression du libre droit d’accès à l’enseignement supérieur : que reste-t-il à défendre dans ce champ de ruines, si ce n’est la perspective d’une école profondément et démocratiquement renouvelée ?

[1] Voir GRDS, Les enjeux cachés de « l’interdisciplinarité » au collège, 2015, https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article213.

[2] Voir GRDS, La tolérance à l’ignorance dans l’institution scolaire, 2020, https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article317.

[3] Je renvoie ici à l’excellent travail, informé et rigoureux, de Jean-Michel Chapoulie, L’École d’État conquiert la France. Deux siècles de politique scolaire, Presses universitaires de Rennes, 2010.

[4] Les Compagnons, L’université nouvelle, tome 1, Fischbacher, Paris, 1919.

[5] Gratuité qui devait leur permettre de faire face aux déficits de candidatures résultant de la forte mortalité des jeunes hommes, futurs géniteurs potentiels, pendant les années de guerre.

[6] Selon le dépouillement des procès-verbaux des réunions de la Commission auquel a procédé Jean-Michel Chapoulie, L’École d’État conquiert la France. Deux siècles de politique scolaire, op. cité.

[7] Lucie Tanguy (dir.), L’introuvable relation formation-emploi, La Documentation française, Paris, 1988 : ouvrage écrit alors même que les besoins du marché du travail sont bien mieux connus en 1988 qu’en 1947.

[8] L’Éducation nationale, n°5, janvier 1946, art. cité par J-M Chapoulie.

[9] Roger Gal, « Éducation et démocratie », Esprit, n° 215, 1954, cité par J-M Chapoulie.

[10] On pourrait remonter plus loin et évoquer le projet d’école commune de Peletier de Saint Fargeau en 1792. Je m’en tiens ici aux débuts, dans les années 1880, de la mise en cause de la séparation entre deux réseaux de scolarisation relevant l’un et l’autre de l’École d’État.

[11] Michael J. Sandel, La Tyrannie du mérite, Albin Michel, Paris, 2021, p. 95.

[12] 62% des enfants d’ouvriers non qualifiés obtiennent aujourd’hui un bac... mais il ne s’agit d’un bac S que pour 9% d’entre eux (contre 43 % pour les enfants de cadres), d’un bac d’enseignement général pour 19% (contre 72% pour les enfants de cadres). Or on sait qu’obtiendront un diplôme Bac +5 : un bachelier général sur deux ; un bachelier technologique sur dix ; trois bacheliers professionnels sur cent. Cf. Note d’information du SEIS, n° 18.06, 2018. Et dans l’enseignement supérieur, la protection bourgeoise des meilleurs parcours, ceux des classes prépas et des plus grandes écoles qui débouchent sur des positions de pouvoir, a été assurée avec constance et succès, voir Paul Pasquali, Héritocratie, La Découverte, Paris, 2021.

[13] René Haby, présentant la loi unifiant le collège, le souligne : « Faire en sorte que toutes les catégories sociales aient accès, dans des conditions de chances égales, à ces formations est devenu ainsi un objectif essentiel du système éducatif » (souligné par l’auteur).

[14] Voir Paul Pasquali, Héritocratie. Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020), La Découverte, Paris, 2021.

[15] Citée par J-M Chapoulie, op. cité.

[16] Rappelons-nous à ce sujet la remarque de Roger Gal citée ci-dessus : « La nature de la plupart des individus les prédispose à des activités pratiques et professionnelles bien plus qu’à des activités théoriques et intellectuelles abstraites » ; ou encore la référence du Plan lui-même à l’existence d’une « intelligence pratique » qui destinerait à et se manifesterait dans l’exercice des professions manuelles.

[17] Jérôme Krop, La méritocratie républicaine : élitisme et scolarisation de masse sous la IIIème République, Presses universitaires de Rennes, 2014.

[18] Le caractère inné des aptitudes est évidemment essentiel. Dire qu’à tel moment telle personne est en mesure de, est en capacité de, ou est « apte » à faire ceci ou cela, est une chose . Ce qui fonde tout l’édifice méritocratique en est une autre, c’est l’idée que par nature (indépassable) les individus sont aptes ou non à suivre des études théoriques, peuvent ou non accéder à la pensée abstraite, etc.

[19] Alain Girard etAlfred Sauvy , L’enseignement pour tous, PUF, Paris, 1974.

[20] Lucien Sève, « Les dons n’existent pas », Doué, non doué, Éditions sociales, Paris, 1964.

[21] Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, Éditions de Minuit, Paris, 1964

[22] La thèse du handicap socioculturel s’appuie sur la notion de « transmission familiale du capital culturel »... mais omet soigneusement ce qui la complète chez Bourdieu, et permet de la mobiliser dans une approche non déterministe des processus de scolarisation, à savoir l’idée d’une « complicité » objective de l’école et des classes instruites, la conduite des apprentissages dans l’institution scolaire n’enseignant pas tout ce qu’exige leur réussite, et déléguant ainsi aux familles le soin de le faire (ce que seules les familles instruites sont en mesure de réaliser).

[23] Cf . Jean-Paul Caille et Fabienne Rosenwald, « Les inégalités de réussite à l’école élémentaire », France, portrait social, Insée, 2006.

[24] Roland Goigoux (dir.), Lire et écrire, rapport de recherche IFÉ, Lyon, 2016.

[25] On se reportera, pour une analyse plus détaillée de cet épisode, à l’étude publiée sur le site du GRDS, Les trois voies du lycée : repères socio-historiques, 2017, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article263#nh7. La plupart des citations données ci-dessous sont empruntées au texte du projet d’école progressive présenté dans l’US (publication du SNES) du 22 octobre 1981.

[26] Voir à ce sujet l’étude citée publiée sur ce site, https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article263

[27] GRDS, L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, Paris, 2012.

[28] À partir de travaux s’appuyant sur l’imagerie cérébrale, Stanislas Dehaene montre que tous les enfants sont de « formidables petites machines à apprendre », cf. Les Neurones de la lecture, Odile Jacob, Paris, 2012. Côté anthropologie, voir Jean-Pierre Terrail, Entrer dans l’écrit. Tous capables ?, La Dispute, Paris, 2013.

[29] Voir sur ce site Le projet d’école commune du GRDS, 2012, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article131.

[30] Voir, sur ces propositions de contenus d’enseignement du projet d’école commune : https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?rubrique40

[31] Voir GRDS, La Formation des enseignants de l’école commune, 2012, https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article134

[32] Voir notamment en ce sens l’ouvrage collectif Pédagogies de l’exigence, La Dispute, Paris, 2020.