Accueil > Culture commune/séminaire > Histoire des disciplines > Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en (...)

Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en 1970

Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en 1970

jeudi 27 mars 2014, par

Les soixante dernières années ont vu l’enseignement du français considérablement bouleversé : d’une relative stabilité depuis l’instauration de l’école obligatoire à la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1960, il a depuis été traversé par de profondes remises en cause disciplinaires, pédagogiques, idéologiques et politiques qui n’ont pas trouvé leur issue. En particulier, l’allongement de la scolarité obligatoire et l’accès démocratique de tous les élèves au second degré n’ont pas été assumés : la réponse disciplinaire n’a pas été assez pensée, débattue ni explicitée, la réponse institutionnelle s’est bornée au report des apprentissages précoces et à la réduction des contenus, la réponse économique a été purement comptable, avec la baisse des horaires [1]. Associées au cours des années 70-80 à une remise en cause pédagogique couplée à un mouvement de contestation du savoir, ces réponses insuffisamment mûries ont eu des effets pervers : actuellement, 40 % des élèves sortant de l’école primaire ont un niveau fragile ou inquiétant, 15 % des élèves de collège sont en très grande difficulté et 60 % d’entre eux ont une réussite moyenne qui ne les met pas en état assuré de poursuivre des études, la moitié des entrants en Seconde de lycée ne maîtrise pas l’orthographe grammaticale. Pire, et alors que l’analyse des causes se fait de plus en plus fine, ces chiffres d’échec vont croissant : en vingt ans, la perte de niveau atteint deux ans ; le collégien de 5e de 2007, par exemple et parmi les mesures objectivables moyennant une méthode stricte [2], a le niveau d’orthographe grammaticale d’un écolier de CM2 de 1987 [3]. L’enquête internationale Pisa de 2009 insiste sur la baisse du niveau en lecture et les difficultés d’argumentation des collégiens de 15 ans [4], les universités imposent des remises à niveau de syntaxe et d’expression, certains professionnels, faute de maîtriser l’écrit, ne peuvent plus rédiger eux-mêmes leurs rapports [5].

D’abord mis sous le boisseau (plusieurs statistiques de la DEPP, organe ministériel de mesure de l’Éducation nationale créé à la fin des années 80, ont été publiées avec retard), ces chiffres de l’échec scolaire ont été au fil du temps reconnus par tous et corroborés par des enquêtes internationales, mais utilisés à des fins opposées, les uns y voyant le résultat du manque croissant d’exigence et d’organisation des programmes, les autres l’effet de méthodes désuètes et l’insuffisance d’application de réformes permettant à l’élève « d’acquérir un savoir [...] par sa propre activité. » [6]

L’étude des programmes et instructions officiels illustre cet état de fait et le débat qui l’accompagne : leurs préconisations de contenus et de méthode, ainsi que les horaires prévus, dessinent la silhouette de cet échec qui s’affirme avec le temps et est devenu à la fois chronique et générateur de sa propre permanence.

L’état des lieux ici suit la chronologie : il est en effet difficile de ne pas tenir compte des bases parfois anciennes mais longtemps modélisantes de la discipline, et de séparer les variations de programmes et d’horaires des débats d’idées qui les ont instaurées.

I. Les programmes antérieurs à 1970

1) L’école primaire.

Les textes qui la régissent, datés de 1882, 1887, 1923, 1938, 1945, 1950 et 1960, qui seront en vigueur jusqu’en 1972, font montre d’une remarquable continuité, se reprenant d’ailleurs mutuellement. Dès 1882, la volonté de délimiter les connaissances pour augmenter leur solidité est affirmée, et sera répétée ensuite : « L’idéal de l’école primaire n’est pas d’enseigner beaucoup, mais de bien enseigner. L’enfant qui en sort sait peu, mais sait bien ; l’instruction qu’il a reçue est restreinte, mais elle n’est pas superficielle. [...] L’objet de l’enseignement primaire n’est pas d’embrasser sur les diverses matières auxquelles il touche tout qu’il est possible de savoir, mais de bien apprendre dans chacune d’elles ce qu’il n’est pas permis d’ignorer ».

1.1 Le cas de la lecture.

L’alphabétisation générale, à la fin du XIXe siècle, est devenue une urgence à la fois économique, sociale (l’opinion est gagnée aux bienfaits de l’instruction), et politique (les élus sont traumatisés par la défaite de 1870, imputée à l’ignorance du peuple et au manque d’esprit national) [7]. L’accès à la lecture et à des livres édifiants capables d’instaurer une éducation morale et une conscience civique doit être rapide. Dès l’instauration de l’instruction publique en 1882, l’importance de la lecture dans la journée de classe est soulignée : « L’enseignement du français (exercices de lecture, lectures expliquées, leçons de grammaire, exercices orthographiques, dictées, analyses, récitations, exercices de composition, etc.) occupera tous les jours environ deux heures. ». Les instructions de 1923 le répéteront à propos du CP : « l’enseignement essentiel à cet âge, c’est la lecture ; le cours préparatoire est, avant tout, un cours de lecture. »

Si tous les programmes de cette époque admettent que le mécanisme de déchiffrage doit être rapidement dominé, dans les premiers mois de l’école élémentaire (trois mois dans les textes de 1923), s’inscrivant ainsi en faux contre les apprentissages laborieux antérieurs effectués sur du latin et fixés à trois ou quatre ans jusqu’en 1800 et après [8], ils insistent sur le temps et les années nécessaires à l’acquisition véritable de la lecture. Pour eux, elle se fait tout au long de l’école primaire. En 1887, chacun des trois niveaux d’acquisition (lecture courante avec explication des mots, lecture courante avec explications, lecture expressive) prend deux ans. En 1923, cette durée est réduite : « C’est dès le début du cours moyen, à neuf ans, que l’écolier doit lire avec expression. », mais reste importante : jamais l’acquisition de la véritable lecture courante n’est considérée comme un apprentissage anodin ni facile, et les modalités d’exercices de lecture sont décrites de façon détaillée. Le pragmatisme est de règle : « Nous ne préconisons aucune méthode : la meilleure sera celle qui donnera les résultats les plus rapides et les plus solides. Entre la méthode d’épellation et la méthode syllabique ou la méthode globale, nous ne faisons aucun choix ; des expériences se poursuivent qui décideront. Toutefois, les procédés qui nous paraissent devoir l’emporter sont ceux qui amènent l’enfant à s’intéresser à cette tâche ingrate qui consiste à associer des sons et des formes sans rapport apparent. Par suite, ceux qui font appel à son besoin de mouvement ont les plus grandes chances d’être féconds. Et telle est probablement la raison du succès de la méthode phonomimique, malgré sa bizarrerie. L’essentiel est que l’enfant prenne plaisir à cet apprentissage difficile. » Mais en 1938 et 45, donc jusqu’en 1960, le texte officiel précise que « la “lecture courante” n’est pas encore complètement acquise à dix ans par la moyenne des élèves. »

Jusqu’en 1969, il sera fixé par les textes officiels qu’au CP la lecture doit occuper les deux heures quotidiennes fixées en 1882 pour tout le primaire, soit dix heures par semaine, la totalité de l’enseignement du français occupant en CP quinze heures hebdomadaires, soit 50% du temps scolaire (la semaine de primaire a une durée de trente heures à cette époque).

La circulaire ministérielle de 1960 faisant suite à l’instauration de la prolongation de la scolarité jusqu’à seize ans (réforme Berthoin de 1959), loin de repousser les objectifs du primaire vers l’aval, insiste au contraire sur la solidité des savoirs élémentaires, et appelle les instituteurs à la plus grande vigilance : « Il apparaît donc avec netteté que le rôle essentiel des maîtres des classes élémentaires est maintenant plus encore que par le passé d’établir les fondations solides et durables de tout l’édifice scolaire. Cette nécessité s’impose notamment dans les disciplines fondamentales : lecture, grammaire, orthographe, rédaction et calcul. »

La méthode recommandée dans ce même texte est pragmatique, insistant sur les exercices d’application plus que sur la récitation du cours, et mettant en garde contre la diminution des horaires réglementaires du français et des mathématiques au profit d’apprentissages autres d’histoire, géographie ou sciences.

1.2 L’étude de la langue.

Dans le même temps, les notions de grammaire à acquérir sont restées relativement stables. Très peu détaillés jusqu’en 1950, les textes officiels s’en tiennent à une description succincte des connaissances à enseigner. À titre d’exemple, les instructions de 1923 indiquent pour les deux années de cours moyen : « Grammaire. - Diverses espèces de mots. Conjugaison des verbes (forme active, forme passive, forme pronominale). Règles générales du participe passé. Prépositions et adverbes. Conjonctions et interjections. Compléments du nom. Les propositions. La phrase. Exercices d’analyse. » En 1945, les instructions se font plus précises, sur la conjugaison par exemple qui introduit pour les deux années de CE une liste de verbes à savoir conjuguer : « Exercices oraux et écrits sur la conjugaison du verbe avoir, du verbe être, d’un verbe type du premier et du deuxième groupes, des verbes aller et venir, et limités aux temps usuels de l’indicatif. » Les exercices varient peu : exercices grammaticaux d’application des règles, dictées, rédactions succinctes. L’« analyse logique », qui couronne l’apprentissage de la grammaire, n’intervient que dans le Cours supérieur. Les instructions de 1950 [9] enfin, très précises, fixent avec minutie les contenus, en distinguant entre elles, pour la première fois, les années élémentaires et de cours moyen, et marquent un tournant : elles donnent une image exacte de l’enseignement du français en primaire pour les vingt années qui suivent. La connaissance de la morphologie verbale s’y étend jusqu’au conditionnel et au subjonctif, celle de la syntaxe jusqu’à la maîtrise de quatre propositions, étant entendu que la relative et la conjonctive étaient acquises dès le CM1.

1.3 L’esprit des méthodes.

Dès 1866, le ministre Victor Duruy plaide pour des méthodes actives, notamment en grammaire, « objet d’effroi » pour les élèves. La formation des maîtres est mise en cause : « C’est [...] de l’école normale qu’il faut chasser cette scolastique grammaticale qui se complaît dans les théories subtiles et s’amuse à des curiosités bonnes pour occuper les loisirs des lettrés. », « il est certain qu’il ne faudrait pas six années pour parcourir le programme de l’enseignement primaire, si cet enseignement était donné avec la parfaite connaissance des besoins intellectuels des enfants. » [10]

Jules Ferry en 1882 insiste lui aussi sur les méthodes actives : « La seule méthode qui convienne à l’enseignement primaire est celle qui fait intervenir tour à tour le maître et les élèves, qui entretient pour ainsi dire entre eux et lui un continuel échange d’idées sous des formes variées, souples et ingénieusement graduées. Le maître part toujours de ce que les enfants savent, et, procédant du connu à l’inconnu, du facile au difficile, il les conduit, par l’enchaînement des questions orales ou des devoirs écrits, à découvrir les conséquences d’un principe, les applications d’une règle, ou inversement les principes et les règles qu’ils ont déjà inconsciemment appliquées. »

Mais les textes officiels ne sont pas appliqués, les programmes connaissent des « excroissances » locales : les instructions de 1923 fixent pour la première fois un emploi du temps hebdomadaire et rappellent à l’observance des programmes, « trahis [...] par leurs interprètes. » Les manuels sont accusés eux aussi de surenchère. Par réaction, les instructions officielles de 1945 et 1950 sont extrêmement précises. Mais en 1960 encore, on déplore la diminution arbitraire, ici ou là, des horaires de français et mathématiques.

Ces rappels à l’ordre montrent qu’il est difficile de se faire une idée exacte des pratiques mises en œuvre par les instituteurs. Mais les préconisations de 1945 montrent que la réflexion pédagogique progresse au delà des mécanismes et de l’activité évoqués antérieurement : « c’est par des signes extérieurs, les seuls que les enfants puissent reconnaître sûrement, que le maître, par nécessité pédagogique, définira les notions grammaticales ; mais il peut choisir ces signes extérieurs et monter dans l’esprit des élèves les mécanismes corrects, de telle façon que la réflexion scientifique, quand elle pourra s’exercer, n’ait qu’à suivre l’ordre même du mécanisme pour, en quelque sorte, se retrouver elle-même. »

2. L’enseignement secondaire avant 1970.

L’organisation actuelle des établissements, distincts selon qu’ils sont de premier (collèges) ou de second (lycée) cycles, date de la création des collèges d’enseignement secondaire (CES), dont la période d’implantation s’est étendue de 1959 à 1967. Pour connaître les programmes du premier cycle des années 1950, il faut donc un instant se pencher sur les instructions pour le lycée, qui fédérait les classes des deux cycles, de la 6e à la terminale.

2.1 Le premier cycle.

L’histoire du premier cycle du secondaire est complexe. L’école primaire est longtemps en France le seul horizon scolaire de la majorité de la population. Au-delà, cohabitent deux systèmes de premier cycle jusqu’en 1959 : d’une part celui du lycée, faisant se succéder sans rupture, dans un même établissement, les deux cycles, de la sixième à la terminale (après parfois même un « petit lycée » correspondant aux classes primaires de la « onzième à la septième », c’est-à-dire du CP au CM2) ; d’autre part le seul premier cycle du « cours complémentaire » - sur le modèle de l’ancien « enseignement primaire supérieur » supprimé en 1941 et parallèle à l’ « enseignement secondaire spécial » de Victor Duruy (1865) -, qui fut aligné sur les programmes du premier cycle des lycées (sans le latin et avec une seule langue vivante) par Jean Zay en 1939.

Les programmes.

L’instauration de l’enseignement du français : la question du latin.

Vers la fin du XIXe siècle, il n’existe pas de programmes de français pour le secondaire masculin. Certes, le français est quotidiennement et officieusement utilisé en classe en histoire, en géographie, pour l’imitation de quelques écrivains classiques, pour des exercices de version, de comptes rendus ou de résumés ; et l’enseignement féminin des pensionnats, assimilé à un art d’agrément, se pratique exclusivement en français depuis sa création. Mais la matière elle-même, considérée comme un avatar du latin, ne fait pas encore partie officiellement, pour les garçons, de l’enseignement du lycée ni des épreuves d’examen, et la polémique règne autour de son introduction : à partir de 1870 et parce que la défaite de 1871 est imputée à un enseignement rétrograde qui n’éveille pas les esprits, le ministère cherche à marginaliser progressivement l’enseignement du latin, majoritaire dans l’horaire des élèves [11], au profit de celui du français, mais se trouve sous le feu de la critique de l’Église puis de « l’ordre moral ». En 1880, Jules Ferry tranche, fait remplacer le discours latin du baccalauréat par une composition française sur programme littéraire, et impose le français par de nouveaux exercices sur programmes ; le français acquiert ainsi un droit de cité, encore mineur, au lycée de l’époque, et le latin qui se commençait en 8e de lycée (le CM1) est repoussé en 6e. En 1902, une réforme des lycées crée dans les deux cycles une section B sans latin, ce qui consacre et institue la place du français dans le cursus secondaire, et elle ouvre le programme de lectures des élèves de B aux littératures étrangères. L’institution aura à cœur de préserver la qualité des études en B : dès 1902 le français y est renforcé, en exercices divers de rédaction et d’expression, et les textes de 1925 et 1938 fixent très précisément des horaires de français généreux et des contenus ambitieux pour les élèves sans latin, qu’ils soient en lycée ou en École primaire supérieure.

Le programme d’auteurs : l’impérialisme du classicisme.

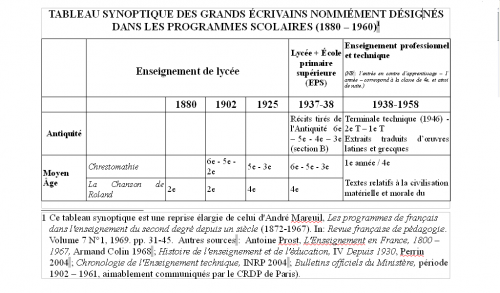

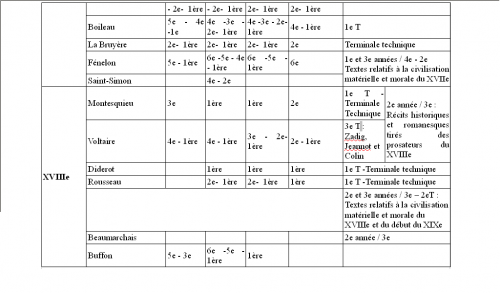

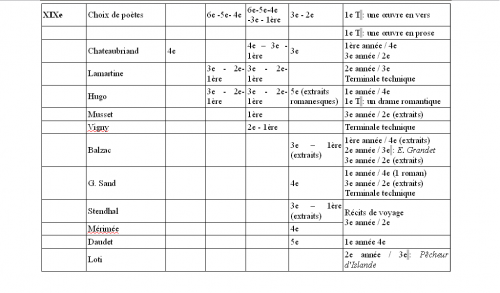

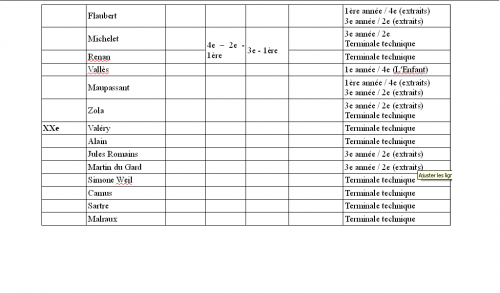

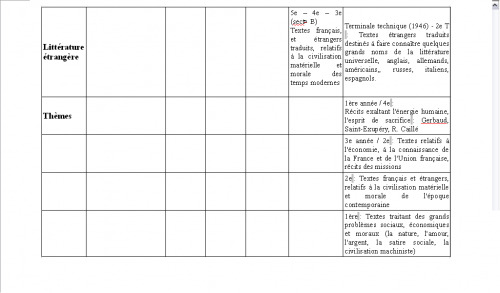

Les programmes de 1880 et 1890 donnent pour le premier cycle une liste d’œuvres essentiellement classiques : le XVIe et le XVIIIe sont laissés de côté, le XIXe ne concerne que les classes de 3e. En 1902 l’amplitude chronologique s’étend au Moyen-Âge en 6e et 5e, et aux Romantiques du XIXe en 3e (cf. tableaux pages suivantes [12]) ; les élèves de 3e reçoivent un « précis d’histoire de la littérature ». En 1925, la place du XIXe augmente notablement, et le rôle de la poésie est reconnu dans les classes. Les programmes de 1937-38 élargissent encore le corpus, y compris aux littératures étrangères pour les « modernes » de B, mais ni Stendhal, Balzac, Flaubert ni Maupassant ne sont cités. Les instructions de 1963-67 en sont très proches : Rabelais n’apparaît toujours pas, Beaumarchais est intégré ainsi que les romanciers du XIXe, mais ceux-ci sous forme d’extraits et non d’œuvres complètes.

En somme, comme à l’école primaire, les programmes du premier cycle ont très peu évolué pendant presque un siècle, entre 1880 et 1970. Le panthéon s’est modifié à la marge, mais le XVIIe siècle reste roi, et les œuvres des écrivains du XXe siècle ne sont pas encore entrées au collège, sauf sous forme d’extraits, en 1967.

L’étude de la langue.

Les programmes de 1902, qui ont modelé le premier cycle pour cinquante ans, sont extrêmement concis. En 6e et 5e, ils tiennent en quelques lignes : « étude de la syntaxe », « exercices de langue française et d’orthographe » ; la rédaction en 6e consiste en de « petits exercices oraux ou écrits de composition », en 5e et 4e en « compositions très simples », la « composition française » intervient en 3e. Pour les non-latinistes (section B), on insiste en 6e sur l’analyse logique et le lexique, ensuite les programmes sont communs. En Seconde, tous les élèves reçoivent « une grammaire plus développée ». En Première, il n’y a plus de leçon de langue.

1925 marque un tournant : les programmes se font précis et indiquent une progression ainsi que des horaires. Au delà de « cours communs » de 4 heures pour latinistes et non-latinistes, les « modernes » de B ont 3 heures « de compensation du latin » ; leurs cours « spéciaux » sont réservés à la lecture dirigée, à des travaux pratiques de grammaire, et à des exercices de rédaction. Leur horaire de français atteint donc 7 heures hebdomadaires, jusqu’en 3e. On peut ainsi penser qu’à cette date, la question didactique et pédagogique du français au lycée est définitivement réglée, puisqu’il apparaît clairement, par l’examen de ces intitulés de programme et de ces horaires de la section B, que le choix est fait : on apprend et on perfectionne le français par l’étude systématique de la langue française et des textes français, et non par le détour du latin et des textes antiques.

Les programmes de cette date prescrivent donc une étude de plus en plus complexe de la syntaxe, entre la 6e et la 3e, et développent l’étude du lexique, acquis systématiquement jusqu’en fin de cycle. Les programmes de 1938, luttant sans doute contre des hésitations déjà soulignées en 1909 (« Le mal vient de ce que les professeurs ne savent pas où ils vont, parce que les exercices n’ont pas été répartis entre les quatre classes du premier cycle [13] »), insistent sur la progression grammaticale : « le plan d’étude de la langue a essentiellement pour objet de déterminer les parties du programme qui doivent être étudiées dans chaque classe, de façon à éviter toute omission qui serait définitive, ou tout double emploi qui serait improductif. ». Ils attirent également l’attention sur la morphologie, ce qui indirectement signale des lacunes ; par exemple, le programme de 5e mentionne que « les formes verbales doivent être sues imperturbablement ». Mais à cette date les horaires baissent d’une heure pour les « modernes » de B, 6 heures au lieu de 7, les latinistes conservant les 4 heures de « cours communs ».

L’enseignement technique.

À côté de l’enseignement classique naît peu à peu un enseignement professionnel. Lointainement issues des formations assurées sous l’Ancien Régime, au sein des corporations, par les maîtres-compagnons, les écoles d’apprentissage commencent à être encadrées par l’État après la guerre de 1870, et évoluent, sur le modèle des écoles primaires supérieures, vers la formation de cadres ou de contremaîtres. Ce seront les écoles nationales professionnelles (ENP) fondées par Jules Ferry dès 1887 dans des villes industrielles de province, plus prestigieuses mais moins nombreuses que les Écoles Pratiques du Commerce et de l’Industrie (EPCI) créées cinq ans plus tard par transformation des sections professionnelles des écoles primaires supérieures et gérées par le ministère éponyme. Chargées de former « des employés du commerce et des ouvriers aptes à être immédiatement utilisables », ces écoles se développent rapidement et leur nombre passe de 12 en 1892 à 122 en 1941.

Leurs effectifs progressent vite, mais la formation initiale d’ouvriers au sein de l’école n’existe pas vraiment. Sa mise au point est lente, passe par l’assistanat, les écoles d’usines intégrées, des écoles d’apprentissage, en restant longtemps dirigée par le ministère du Commerce et de l’Industrie qui en revendique la mainmise. En 1920, l’Instruction publique devient son ministère de tutelle et intègre cet enseignement technique. Parallèlement à partir de 1937 se créent les internats des Maisons Familiales Rurales, à statut associatif, dédiées à l’enseignement agricole en alternance et pratiquant des méthodes actives, ultérieurement rattachées au ministère de l’Agriculture.

L’ensemble de l’enseignement technique se développe particulièrement sous la pression du Front Populaire, dont le ministre Jean Zay, soucieux de démocratisation, veut instituer un premier cycle pour tous en créant trois sections parallèles – classique, moderne, technique – intégrées dans une « école unique » inspirée du programme élaboré en 1919-1920 par les « Compagnons de l’Université Nouvelle ». Voulant à la fois préserver la filière classique, réduire le chômage des jeunes et renforcer le contrôle de l’État sur les classes populaires, le gouvernement de Vichy aide paradoxalement à cette démocratisation en restructurant l’enseignement technique. En 1940 sont créés, sous la tutelle du Commissariat général à la Jeunesse, les Centres de Formation Professionnelle (CFP). Conservés à la Libération qui les rattache à la Direction de l’Enseignement Technique, ils deviendront les Centres d’Apprentissage (CA), destinés aux jeunes sortis de l’obligation scolaire (14 ans) qu’ils préparent en 3 ans au CAP. En 1959, la réforme Berthoin les transformera en Collèges d’Enseignement Technique (CET), qui accueillent dans le même but des élèves ayant à la fin du cycle d’observation (6e-5e) fait le choix de la filière technique courte, dans le cadre nouveau de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans.

Concernant le français, les instructions de ce premier cycle technique, dont 30 à 50 % de la formation est générale [14], sont très proches de celles de premier cycle de lycée de 1938, et rappellent celles de la création de la section B en 1902. En 1947, en sus du programme grammatical, les prescriptions de lecture sont exigeantes : « Le programme des auteurs, tel qu’il a été établi, correspond à une double préoccupation : a) celle d’assurer aux élèves de nos Collèges Techniques une culture littéraire qui les mette au contact des chefs-d’œuvre de la littérature classique ; b) celle de les informer sur la vie professionnelle, sociale et économique pour les préparer à y prendre leur place. […] On fera donc appel, en même temps qu’aux œuvres littéraires, aux témoignages directs sur la civilisation matérielle et morale passée et présente. »

Il en est de même pour les centres d’apprentissage dont les programmes renvoient explicitement en 1948 « aux programmes des Collèges techniques (section commerciale.) » Les prescriptions de lectures des sections sans latin (section B des lycées, collèges techniques, centres d’apprentissage) convergent : toutes font une place à des traductions de littérature antique et étrangère et à des textes de civilisation contemporaine. Il est clair que dans l’esprit des concepteurs leur « modernité » se construit contre les Humanités, avec lesquelles semble se dessiner une émulation d’exigence qui marquera durablement le volet littéraire des filières techniques [15]. En 1961, peu avant leur suppression, l’esprit en est resté ambitieux : « des comparaisons, des rapprochements sont possibles pour éclairer tel ou tel fait grammatical, pour parvenir, par un effort intelligent, à une connaissance réfléchie de la langue » ; en littérature on pratique des « lectures dirigées », donc l’étude d’œuvres complètes, et les méthodes sont actives, prônant « l’exercice collectif » de recherche des idées, et en 3e année les compositions françaises, « récit, analyse et résumés d’œuvres lues, discussion de pensées et de jugement » suscitent la réflexion.

2.2 Le second cycle.

Le second cycle en trois années tel que nous le connaissons date de 1874. Auparavant les études secondaires s’arrêtaient majoritairement avec la classe de rhétorique (Première actuelle) après laquelle on pouvait passer directement le baccalauréat sans une classe Terminale que peu d’élèves suivaient. Le baccalauréat en deux parties règle la question, et ce système durera jusqu’en 1965, avant de resurgir de façon limitée avec la création des épreuves anticipées de français en 1969, puis d’autres épreuves anticipées de mathématiques, de sciences ou sur dossier les années suivantes.

Quant au second cycle technique long, il se met progressivement en place de 1959 à 1965, avec une structure identique à celle des lycées d’enseignement général.

Les programmes d’auteurs [16].

Ils restent longtemps, pendant presque un siècle, aussi stables et aussi classiques que les programmes du premier cycle. Le XVIIe siècle s’y taille la part du lion, ce qui crée des programmes bien redondants depuis les petites classes. Les programmes de 1902 ne diffèrent de ceux de 1880 qu’avec l’apparition des poètes du XVIe siècle.

En 1902, les programmes de 2de et 1e, toutes sections confondues, sont quasiment identiques, « Morceaux choisis de prosateurs et de poètes des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles » ; la seule différence est l’apparition en 1e de Pascal, Diderot, Rousseau et Voltaire. Les historiens font partie du programme des deux années : « Choix des principaux historiens du XIXe siècle », complétés en 1e par « des lectures sur la société du XVIIIe siècle extraites des mémoires et de la correspondance » ; l’épreuve de composition française au baccalauréat peut en effet porter sur « un sujet de littérature ou d’histoire ».

En 1925, le programme n’a pas changé, en dehors de l’introduction notable du roman récent : « Extraits des grands romanciers du XIXe siècle ». En poésie, Lamartine et Hugo sont rejoints par Vigny et Musset, ainsi que d’autres poètes de l’époque, non nommés, sous forme d’« anthologie », et par des critiques, Taine, Sainte-Beuve, Renan, sous forme de « choix ».

Ces programmes seront reconduits en 1947 puis 1967, avec peu de changements. Toutefois on note l’apparition plus nette du roman et de la poésie du XIXe siècle : si le programme de 2de n’en comporte que des extraits choisis, celui de 3e prescrit une lecture suivie d’un roman de Balzac, ou Flaubert ou Hugo, et celui de 1e prévoit enfin « une grande œuvre en vers » et « une grande œuvre en prose » du XIXe. Les programmes de l’enseignement technique long sont à ce moment plus audacieux pour la 2e, où ils introduisent un roman de Stendhal sous forme de lecture suivie ou dirigée. À cette date, ils ne font d’ailleurs guère de différence avec l’enseignement général : les « techniques » ont le même programme et le même horaire (3 heures) que les sections B, C et D du lycée général. Les textes recommandent pour eux, en 2de, une heure spécifique hebdomadaire de « composition française et exercices pratiques », proche de l’attention portée par les « cours spéciaux » aux B de 1902.

L’étude du XXe siècle n’interviendra que plus tard, avec l’instauration, en 1965, d’une heure spécifique d’ « initiation à la littérature du XXe siècle », dont le contenu est laissé à l’appréciation du professeur, en Terminale littéraire.

Mais le changement le plus notable de cette après-guerre tient à la méthode : la prescription, pour la première fois, de l’étude d’une œuvre complète d’un auteur au lieu de morceaux choisis : pièces de Molière, Corneille, Racine, Lettres Persanes, contes de Voltaire... C’est la victoire, un siècle après, de l’évolution d’une réflexion sur la nature et l’enseignement du français commencée dans les années 1870.

2.3. Les méthodes : des pédagogies nouvelles.

Si les contenus restent relativement stables, l’enseignement du français connaît en effet à trente ans d’intervalle, au début du XXe siècle puis avant la Seconde guerre mondiale, des rénovations pédagogiques capitales qui modifient l’abord de ces contenus. Elles sont le fruit de la réflexion disciplinaire sur la langue et la littérature, et le procès des méthodes mimétiques antérieures. Leur retentissement sur les programmes et les instructions n’est pas terminé à l’heure actuelle, et éclairent bien des débats récents et récurrents.

La rupture avec le formalisme.

La rupture avec le latin s’accompagne d’une profonde révolution pédagogique qui donne lieu à un débat vif et des oppositions tenaces. Dès 1870, en français comme en latin, les méthodes préconisées rompent avec la glose antérieure, ou le discours (exercice de rhétorique visant à faire parler noblement de grands personnages). Le ministre Jules Simon affirme la nécessité de faire place plus large à l’étude des œuvres complètes au lieu de commentaires (« il faut étudier une littérature dans ses chefs-d’œuvre »), à leur élucidation au lieu d’exercices vides et formalistes : les explications de textes français n’étaient auparavant que des modèles pour l’art d’écrire, ou le prétexte à formation morale. On veut maintenant que « les grands auteurs [...] (soient) étudiés en eux-mêmes, pour eux-mêmes et dans leurs œuvres mêmes, non à travers les œuvres des critiques », en éliminant toute glose pointilliste ou morale, et en ne séparant pas la forme du fond [17]. Les instructions de 1880 et 1890, insistant sur le contact direct avec les textes, sont précisées en 1911 : « Choisir un texte intéressant, d’étendue mesurée, qui forme, cependant, un tout ; et dans ce tout, choisir une série de remarques (...) dirigées dans le même sens ; faire valoir les difficultés et, après discussion, les résoudre ; éviter la digression qui fait perdre de vue le texte, la paraphrase qui l’énerve, les divisions faussement méthodiques qui, d’une page vivante, font une stérile anatomie », dans l’esprit de Gustave Lanson dénonçant en 1901 le péril de la sclérose qui guette sans cesse, l’introduction novatrice de l’histoire littéraire ayant été l’occasion d’apprentissages desséchants : « L’étude des littératures se fera par les textes. L’histoire littéraire, chose d’enseignement supérieur, est, dans l’enseignement secondaire un fléau... Précédant la lecture (...) des textes, le cours d’histoire littéraire est une école de psittacisme. » L’explication littéraire doit être adaptée aux capacités des élèves : « lecture expliquée » rigoureuse mais modeste en premier cycle, « explication française » dans le second, et exige la rigueur : ce n’est pas « une causerie à propos d’un texte, (elle) se propose un objet précis et l’atteint par une méthode positive » ; elle forme également l’esprit à « un impérieux devoir d’exactitude qu’il faut appeler, de son vrai nom, la probité intellectuelle. » Quant aux pratiques, une circulaire précise de quinze paragraphes fixe en 1880 une pédagogie dynamique. Elle préconise les méthodes actives, sollicitant la participation des élèves et le travail collectif de recherche d’idées.

La redéfinition des exercices d’écriture.

Parallèlement aux méthodes objectives, marquées le positivisme affiché par Lanson, le recours en expression écrite à la réflexion, plutôt que l’imitation, la rhétorique de fiction ou la compilation convenue qui avaient prévalu jusque là, est préconisé dès 1880 : « Les compositions françaises, distribuées et graduées dans les diverses classes, ne seront plus uniquement des narrations, des discours ou des lettres. Tous les sujets propres à entretenir l’habitude de la réflexion, à former le goût, à fortifier le jugement, seront utilement employés aux exercices de la classe [...] On évitera l’abus des matières qui favorisent trop les amplifications stériles, et on habituera l’élève à trouver les principales idées de ses compositions ».

Cette véritable révolution, remplaçant la reproduction d’un modèle extérieur par l’exercice d’une réflexion personnelle, mettra longtemps à faire son chemin : en 1909, trente ans après, il faut encore insister pour obtenir une rénovation des pratiques. Le programme élargi et l’étude directe des œuvres n’ont pas élargi les esprits : « Il me semble que l’on s’est surtout préoccupé de la forme des œuvres, [...] que l’on a discuté surtout sur les idées littéraires des écoles qui ont produit les œuvres, que l’on a cherché beaucoup dans les textes de quelle théorie, de quelle doctrine littéraire ces textes étaient les représentants. [...] Que produisent les fantaisies, les subtilités, les paradoxes, transportés de la théorie littéraire dans l’enseignement ? Quelque chose d’odieux et de ridicule. [18] » Lanson recherche au contraire des exercices objectifs de composition française : « Il faut habituer (les élèves) à faire un bon rapport, un bon exposé, dans un style exact, clair et suivi, sans autres qualités littéraires que l’ordre et la justesse ; apprenons-leur à user du français proprement, à rassembler quelques faits précis, quelques données sûres, à les classer, les comparer, à en tirer des inductions et des conséquences raisonnables. [19] »

La même année et dans des termes voisins, au lieu des exercices stériles de psittacisme littéraire, Gustave Rudler [20] préconise la dissertation, apparue dans le secondaire dans les années 1870-1880 pour constituer l’épreuve de français du baccalauréat [21] : « Un entraînement intense à l’art de penser, et de penser juste, c’est-à-dire sur des faits bien élucidés.[...] Je représentai (aux élèves) qu’une dissertation était un théorème, que je leur en donnais l’énoncé, et qu’ils avaient à m’en fournir la démonstration, qu’ils voulussent bien instituer, varier, retourner etc., l’expérience, comme en physique . [...] Ils comprirent vite ce langage et firent des progrès merveilleux [...] Je conclus de là que nous aurions tort de nous montrer sceptiques sur l’intelligence de nos élèves. Nous pouvons attendre et obtenir beaucoup d’eux, pourvu que nous leur apportions une méthode. » » Cet esprit s’affirme à nouveau dans les programmes de 1925, avec l’apparition d’une initiation à l’argumentation dès la 3e : « enchaînement des idées », « plan simple et logique », et est réitéré dans les instructions de 1938.

La méthode expérimentale.

De la même façon, l’étude de la langue veut éviter le formalisme. En 1902, pas de progression prescrite, mais une méthode expérimentale : « les règles seront enseignées surtout par l’usage ». De la 4e à la 2de revient la même formule : « Le professeur donnera, à l’occasion de l’étude des textes, les notions de grammaire historique qui paraîtront nécessaires. Ces notions ne seront pas la matière d’un cours suivi et se donneront seulement dans la mesure où elles peuvent rendre plus intelligible l’usage actuel de la langue. »

Mais cet état d’esprit a rencontré ses limites : les textes de 1925 et 1938 en témoignent puisqu’ils reviennent à des prescriptions rigoureuses (cf supra), et, comme pour le primaire en 1923, fixent des progressions et des horaires.

La primauté de la formation de l’esprit.

Les programmes de 1938 de Jean Zay, issus du Front Populaire, développent longuement leurs objectifs et leurs méthodes pour le secondaire. Marqués par un esprit nouveau soucieux de l’épanouissement de l’enfant, ils sont cependant dans la ligne des textes de 1902 et 1909 visant l’exercice de l’intelligence plus que l’érudition. Ils prônent le développement d’un « esprit non sans lacunes [...], mais sans fêlures ». « Ce qui donne à l’enseignement du second degré son caractère original, [...] c’est qu’il vise à former l’esprit des enfants et à leur donner une culture générale. [...] Son rôle est moins de les pourvoir d’un bagage de connaissances utiles que de favoriser le libre et complet développement de leurs facultés [...]. C’est par cet objet et non seulement par son contenu que doit se définir un enseignement humaniste. » Cet objectif passe par des méthodes actives dues au développement, à l’époque, des mouvements d’éducation nouvelle : l’exercice du jugement personnel, le questionnement, l’appui sur la réalité et l’expérience de l’élève, l’entraînement de la mémoire, les exercices d’application et le sens de l’effort. Mais cette participation des élèves n’entraîne pas une réduction du savoir ni des ambitions : « ils devront être capables d’exprimer [...] par la parole et la plume, tout ce qu’ils auront à dire, sans rester en-deçà et sans aller au-delà de leur pensée. », « ils auront besoin de connaître et de comprendre le monde où ils seront appelés à vivre, et pour cela de savoir ce qu’il a été, ce qu’il est devenu et comme il va. »

Une réflexion didactique : l’enseignement du français : une pratique ou une poétique ?

Les instructions pour le secondaire de 1938 semblent annoncer les débats des années 1970. Elles distinguent et définissent soigneusement le périmètre de deux pistes : celle de l’exercice, indispensable à une expression aisée, et celle de la théorie de la langue qui vise la formation de l’esprit et la conscience de la culture : « on n’enseigne pas la langue française à un enfant en le faisant réfléchir sur la théorie de cette langue » Elles insistent donc sur la pratique première, préconisent de s’appuyer sur les premiers savoirs linguistiques de l’enfant pour les développer et lui faire distinguer cet outil vernaculaire de la langue commune, de la langue soutenue et de la langue littéraire – futurs « registres de langue » des années 70... Elles se demandent quelle langue, quelle grammaire enseigner, indiquent quels mécanismes faire acquérir (la conjugaison), et ouvrent nombre de pistes pratiques non sans évaluer l’efficacité et le bien-fondé de chacune : leurs réflexions sur le recours à la dictée ont une pertinence toujours actuelle.

(à suivre)

Annexe

[1] L’élévation du niveau de formation de la population française depuis un demi-siècle, l’importante proportion d’élèves qui obtiennent maintenant le baccalauréat et peuvent effectuer des études supérieures, comme l’existence de secteurs performants dans notre Éducation nationale ne doivent pas masquer des dysfonctionnements majeurs, surtout en ce qui concerne l’École obligatoire. (Rapport 2012 du HCE)

[2] Nathalie Bulle, dans L’École et son double (Hermann, 2009, p. 211 et sq.) montre que les comparaisons antérieures sur un siècle (entre 1877 et 1987), excluant de fait les filles, sont biaisées par la différence des systèmes éducatifs. Samuel Huet (http://www.samuelhuet.com/paid/44-polemos/277-sur-la-baisse-de-niveau1.html) fait de même.

[3] Note 08-38 de la DEPP, décembre 2008. Orthographe : le niveau des écoliers en chute, Le Monde du 3 mai 2012.

[4] Le niveau scolaire baisse, cette fois c’est vrai, Antoine Prost, Le Monde du 21 février 2013.

[5] L’illettrisme des cadres : un phénomène méconnu et tabou, Le Monde du 16 février 2013.

[6] Loi d’orientation sur l’éducation, Rapport annexé (BO 4, 31 août 1989).

[7] Voir Antoine Prost, L’Enseignement en France, 1800-1967, Armand Colin (1968).

[8] Apprentissage de la lecture, méthodes et manuels, Tome 1,p. 71-74, Luc Maisonneuve, L’Harmattan

[10] Souligné dans le texte original.

[11] En 1880, le latin occupait 10 des 24 heures de cours des garçons élèves de 6e (Le latin ou l’empire d’un signe, Françoise Waquet, Albin Michel 1998).

[12] Mareuil André, "Les programmes de français dans l’enseignement du second degré depuis un siècle (1872-1967)", in Revue française de pédagogie, Volume 7 N°1, 1969, pp. 31-45.

[13] Discussion 2, in Conférences du Musée Pédagogique, L’Enseignement du Français, Imprimerie Nationale (1909)

[14] Des horaires de centre d’apprentissage figurent sur

http://www.ac-nice.fr/lyceeeucalyptus/lgt/index.php/lelycee/visitevirtuelle/itemphotos/44-avant-les-qekq-le-centre-lamarque,

et dans les programmes de 1947, les apprentis reçoivent 13 heures de cours généraux pour 15 heures d’enseignement professionnel.

[15] « Les professeurs devront répartir les divers exercices de langue française de telle manière que les cours spéciaux à B comportent des exercices de haute valeur éducative et constituent un enseignement de compensation du latin » (Horaires, programmes et instructions de 1925)

[16] Voir le tableau synoptique en annexe.

[17] Cf. M. A. Cahen, L’explication française, in Conférences du Musée Pédagogique, L’Enseignement du Français, Imprimerie Nationale (1909)

[18] Gustave Lanson, La crise des méthodes, ibidem

[19] ibidem

[20] G. Rudler, La Composition française, in Conférences du Musée Pédagogique, L’Enseignement du Français, Imprimerie Nationale (1909)

[21] André Chervel, "Le baccalauréat et les débuts de la dissertation littéraire (1874-1881)", Histoire de l’Éducation, n° 94, mai 2002, INRP.

Messages

1. Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en 1970 , 17 octobre 2013, 13:35, par bad wolf

Dans votre article, vous indiquez qu’ :

"en 1938 et 45, donc jusqu’en 1960, le texte officiel précise que « la “lecture courante” n’est pas encore complètement acquise à dix ans par la moyenne des élèves. »"

L’interprétation qu’on fait couramment de cette citation est contestable.

Voici un petit article où j’essaie de le montrer :

http://www.slecc.fr/GRIP-JACOLINO/Zay-reformateur-ensgmt-lecture.pdf

Voir en ligne : Jean Zay , réformateur de l’enseignement de la lecture ? Du mauvais usage des citations en histoire de l’éducation

1. Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en 1970 , 19 octobre 2013, 12:11, par Agnès Joste

Merci de votre message et du lien vers votre article, que nous avons lu avec attention.

Nous n’avons ni altéré la citation de Jean Zay (il s’agit bien de « à dix ans » et non « en CM2 »), ni ne l’avons instrumentalisée dans un point de vue polémique ou partisan sur les méthodes de lecture, ni discutée sur d’autres plans. Notre travail est ici factuel.

Notre lecture du texte de 1938, sur ce point précis, rejoint la vôtre, particulièrement dans ce passage (nos remarques ou ajouts entre crochets) :

« Jean Zay ne parle en aucun cas d’effondrement. Mais on peut faire l’hypothèse qu’il a eu intuitivement conscience des difficultés posées par ce passage à un nouveau mode de lecture, quand il constate chez les élèves quelque difficulté à s’adapter à la nouvelle donne. Le problème posé aux rédacteurs des instructions ne serait donc pas celui de l’apprentissage premier de la lecture, mais celui de son apprentissage second. Au moment où la lecture cesse d’être seulement un objet d’instruction, mais prend officiellement le statut de moyen d’instruction, une nouvelle difficulté apparaît. »

[Dans le même texte, Jean Zay définit d’ailleurs le problème précis dont il s’agit, le passage à un « enseignement de culture » : « A l’école primaire, jusqu’au certificat d’études, la tâche est d’enseigner la pratique exacte et sûre de le langue. Cette connaissance une fois acquise, l’étude de la langue française devient un enseignement de culture. » ]

On ne peut donc pas en déduire l’inanité des « méthodes traditionnelles » de lecture, ni même prétendre que toutes les méthodes de lecture se valent. Seulement, quelles que soient les époques, quelles que soient les méthodes de lecture, l’école se heurte à cet écart qui se creuse entre la maturité des élèves, qui exige de leur faire lire des textes plus complexes, et leur connaissance du monde et des mots qui permettent d’en parler.

Il s’agit pour Jean Zay de rappeler à l’ordre certains instituteurs, qui à l’époque avaient oublié que le CM devait encore être le lieu de l’apprentissage de la lecture, et étaient tentés de calquer leurs cours de lecture sur ceux du secondaire et du cours supérieur. En aucun cas Jean Zay ne remet en cause les succès de l’école française en matière d’acquisition de la lecture pendant les trois premières années de son apprentissage."

[Jean Zay rappelle en effet dans ces instructions de 1938 que, comme en 1923 (où pour la première fois des horaires disciplinaires avaient été prescrits pour éviter les errances), il faut « lutt(er) contre la tendance à absorber le Cours supérieur dans le Cours moyen ».]

Cordialement,

AJ & PLQ

2. Les programmes de français : de la stabilité au soupçon. 1 - Jusqu’en 1970 , 26 novembre 2013, 15:37, par bad wolf

Je suis d’accord avec vos remarques. J’avais peut-être vu un peu vite, dans votre restriction ("Mais en 1938, etc."), une volonté de nuancer la réussite de l’apprentissage de la lecture courante en 1938.

Merci d’avoir lu ma contribution et de l’avoir commentée.