Accueil > Expérimentations > Enseignement secondaire > L’exigence intellectuelle en pratique

L’exigence intellectuelle en pratique

L’exigence intellectuelle en pratique

Réflexions d’un prof de collège en ZEP sur sa façon de conduire les apprentissages

jeudi 20 avril 2017, par

[En 2006, après l’obtention du CAPES d’histoire-géographie, j’ai réalisé mon année de stage dans un collège à recrutement social mixte. L’année suivante, j’ai passé une année en lycée général et technologique et parallèlement, pour une classe, en lycée professionnel dans la même ville. En 2008, j’ai été nommé dans un collège en éducation prioritaire. Cet intermède au lycée m’a permis d’appréhender les exigences du lycée et a orienté ma façon de concevoir mon rôle d’enseignant au collège par la suite. Il m’est apparu indispensable de maintenir un fort niveau d’exigence intellectuelle, surtout face à un public d’élèves dont les habitudes sont éloignées des codes scolaires du lycée.

J’ai constaté, dans mon premier collège, que l’échec scolaire était le fait d’une petite poignée d’élèves dans chaque classe et qu’il était donc naturel pour toute la communauté éducative de les renvoyer à leur responsabilité individuelle. La pratique enseignante n’y était questionnée que si un enseignant « ne tenait pas ses classes » et non si demeurait un petit groupe d’élèves en échec. Mais en arrivant en éducation prioritaire avec les mêmes pratiques pédagogiques, je fus confronté au départ à un échec massif. Face à celui-ci, renvoyer les élèves et les familles à leur responsabilité aurait signifié renoncer à faire réellement progresser mes élèves. Rabaisser mes exigences et leur offrir des notes de consolation n’aurait pu provoquer chez moi que de l’insatisfaction professionnelle. Et la suite logique de mon parcours aurait été de serrer les dents en espérant une mutation rapide.

Ma posture a finalement été de trouver les ressources pour améliorer ma pratique en acceptant l’idée que le chemin serait long et impliquait une installation durable dans le collège. La conviction s’est forgée chez moi que pour la masse des élèves, les obstacles à une véritable progression n’étaient pas de l’ordre du handicap socio-culturel, de troubles cognitifs ou affectifs mais relevaient bien des malentendus pédagogiques entre ma façon d’enseigner l’histoire-géographie et sa réception par les collégiens issus des classes populaires.

Presque dix ans plus tard, je crois avoir fait du chemin et je propose ici de dresser un panorama de l’évolution de ma pratique et des enseignements que j’ai tirés sur les ressorts de la réussite scolaire des élèves. Surtout pour des élèves dont l’École est la seule ressource pour réussir à l’École.]

Le désir de savoir comme moteur de l’apprentissage

Ma perception de ce qui oriente le rapport des élèves à ce qui leur est enseigné vient notamment de discussions entre élèves, organisées dans le cadre de l’ « heure de vie de classe », sur ce qui permet de réussir à l’École. Se dévoilent à cette occasion leurs représentations. Les « élèves en difficulté » sont systématiquement convaincus que les « bons élèves » le sont parce qu’ils ont la chance d’aimer toutes les matières et donc de s’investir par conséquent dans le travail. Ils partagent ainsi la représentation commune des professionnels de l’Éducation nationale pour qui l’enjeu est de lutter contre l’ennui en suscitant le goût des élèves pour ce qui est enseigné. D’où l’idée répandue aujourd’hui de projets concrets, de partir du goût des élèves…etc. La meilleure réponse qui tord le cou à cette idée est systématiquement apportée par un « bon élève » qui répond qu’en réalité : « il y a plein de choses qui ne m’intéressent pas mais même si ça ne m’intéresse pas, j’ai envie de savoir ! ».

On parle souvent de l’enjeu de la « motivation de l’élève ». C’est pour moi un terme à manier avec précaution tant il est utilisé en toute circonstance sans toujours être certain qu’il implique la véritable mobilisation intellectuelle qui est attendue d’un élève. J’ai constaté que cette motivation nécessaire pour obtenir de l’élève un « engagement dans la tâche » peut avoir plusieurs formes.

D’abord, il existe une motivation extrinsèque suscitée par l’espoir de gratifications en dehors de l’activité scolaire elle-même. Elles peuvent être satisfaire un professeur, être récompensé par les parents, obtenir l’orientation voulue ou un bon métier plus tard…etc. Il existe aussi une motivation intrinsèque s’exprimant dans le plaisir de réaliser l’activité elle-même. Cette dernière est reconnue comme la motivation la plus efficace, celle qui amène à une maîtrise plus en profondeur.

Cette motivation intrinsèque peut avoir plusieurs ressorts. Celui auquel l’Éducation nationale fait systématiquement référence est celui du « sens » vu comme le « goût des élèves pour les sujets enseignés » ou le « goût pour la matière » qui permettrait de lutter contre « l’ennui des élèves ». Les enseignants sont dès lors convaincus que leur objectif doit être d’intéresser les élèves à leur discipline et déplorent leur échec face à celui qui n’aime pas la géographie, les maths, les arts plastiques...

Pour moi, l’idée que la motivation de l’élève viendrait d’un intérêt pour la discipline enseignée par un enseignant doit être abandonnée. Celui-ci doit faire le deuil de son désir qui est bien souvent que l’élève partage la même passion joyeuse que lui pour sa discipline. Mais ceci ne veut pas dire qu’il faut renoncer à susciter l’intérêt pour le savoir, bien au contraire.

Je crois que le plus puissant ressort pour susciter cette motivation intrinsèque, et donc celui sur lequel les enseignants doivent d’abord se concentrer, c’est la joie de comprendre. Cette joie éprouvée par les élèves quand on les confronte à un défi intellectuel et qu’ils réussissent à le relever. Cet aspect gratifiant d’être confronté à des savoirs exigeants présentés comme tels par l’enseignant est le plus puissant levier à actionner pour susciter l’implication des élèves. À condition que ceux-ci soient rendus accessibles par une pratique pédagogique adaptée et efficace. Plus ce défi est exigeant et plus la satisfaction des élèves est grande. Il faut donc lutter contre la tendance naturelle à rabaisser ses exigences face à un public considéré a priori comme éloigné de l’École. C’est respecter les élèves que ne pas renoncer à cette haute exigence intellectuelle. Leur respect en retour est toujours à la hauteur.

Je ne prétends pas avoir toujours réussi avec tous les élèves à stimuler leur motivation par ce désir de savoir mais j’ai acquis la conviction qu’il était le plus puissant facteur d’implication des élèves dans leur scolarité, celui qui entretient la flamme même quand l’élève traverse une période transitoire où sa scolarité n’est pas la priorité. En effet, nous savons que l’entrée dans l’adolescence au collège peut interférer provisoirement dans la scolarité.

Révéler les enjeux pour susciter l’envie de savoir

Donc, me détournant de l’objectif que mes cours fassent « sens » pour les élèves, j’ai bien vite abandonné l’idée qu’il faille partir de sujets concrets qui touchent les élèves ou qui partiraient de leurs préoccupations ou de leurs centres d’intérêts. L’enjeu de mon cours est devenu celui de le présenter comme le lieu où se pose un défi intellectuel, véritable porteur de sens de l’enseignement. Ceci passe par une problématisation constante de chaque activité, séance ou séquence qui permet d’engager la classe à résoudre une question qui n’était pas a priori la sienne et de susciter l’envie de savoir. C’est cette problématisation qui doit être la trame du cours donnant sens au savoir.

La problématisation constante permet d’exposer explicitement aux élèves les enjeux du savoir, enjeux avant tout intellectuels.

Ainsi, étudier les mythes grecs et romains prend tout son sens si on ramène les élèves à la question : quelle est la fonction d’un mythe au sein d’une société ? Étudier la féodalité c’est constamment poser la question du mode d’organisation de la société médiévale quand l’autorité royale et étatique est affaiblie. Étudier l’histoire politique du XIXème siècle en France, c’est constamment se questionner sur le difficile équilibre recherché au fil du siècle entre une France de l’autorité et une France de la liberté et de l’égalité. Étudier la métropolisation du territoire en géographie c’est constamment se demander quelles sont les conséquences spatiales de la compétition mondiale entre les territoires entretenue par la mondialisation.

L’attachement des enseignants à leur(s) discipline(s) est primordial car être spécialiste rend plus à même de poser les défis intellectuels pertinents en exposant clairement l’apport disciplinaire. Comme l’a bien exposé J-P Astolfi, l’enseignant doit montrer aux élèves que la discipline enseignée apporte un regard particulier sur le réel, un regard extra-ordinaire sur son objet d’étude qui permet de sortir des évidences, de renoncer aux facilités du sens commun, pour permettre l’entrée dans un monde de concepts qui prend les certitudes à « rebrousse-poil ». Elle permet de « discipliner » son esprit pour accéder à la saveur des savoirs. D’où l’importance de ne rien abandonner des exigences de la discipline et donc de confronter tous les élèves à des concepts ardus : en histoire-géographie, l’émergence de l’État en Mésopotamie, la transition démographique, la ségrégation socio-spatiale dans les villes, la République oligarchique à Rome, l’anthropocène, la mondialisation, le capitalisme, le communisme, le fascisme, la décentralisation, la désindustrialisation, la métropolisation...

Ainsi l’objectif doit être de susciter l’envie de savoir. Mais un savoir gratuit qui n’est pas un moyen (de partager la passion du prof, d’avoir un travail, de réussir une recette de gâteau) mais une fin en soi. Le savoir pour le savoir car il est un émetteur de plaisir et donc de motivation.

On peut espérer que ce savoir a priori gratuit, s’il est désiré et enfin maîtrisé amènera l’élève à réinvestir ses savoirs en dehors de l’école, que ce soit à travers le développement de goûts, l’envie d’aller plus loin de manière personnelle... ; et in fine que ce savoir acquis aura une utilité scolaire ou sociale évidente : la reconnaissance des professeurs et des parents, la poursuite de scolarité souhaitée, l’obtention des diplômes qui donnent accès au métier voulu...

La première mission de l’enseignant est donc de construire le rapport au savoir de ses élèves. Avec l’impérieuse obligation de ne pas casser les ressorts du désir de savoir par la création de malentendus pédagogiques qui sont à l’origine d’obstacles cognitifs qui rendent le chemin vers le savoir trop coûteux. Ces malentendus qui peuvent naître dans l’enseignement élémentaire sont souvent entretenus par les pratiques pédagogiques enseignantes majoritaires au collège.

Les enseignants doivent donc éviter les embûches qui vont émousser le désir de savoir : un questionnement trop flou qui empêche de saisir l’enjeu de la tâche, un vocabulaire pré-requis chez l’élève mais non enseigné, la non-explicitation des attentes, des enjeux, des objectifs et des techniques pour accéder à la maîtrise d’un savoir… nous y reviendrons.

Lever le voile sur un monde opaque

Les enseignants par définition maîtrisent la culture scolaire c’est-à-dire le fonctionnement, les codes, les non-dits de l’École. Ils sont souvent issus d’un milieu social où cette culture est inculquée dans la famille dès le plus jeune âge. Se retrouver face à des élèves du même milieu crée un phénomène de connivence qu’on ne retrouve pas face à des élèves issus des classes populaires.

Pour ces derniers, l’École est un monde opaque où de nombreuses règles ou attentes de l’institution sont implicites. Ceci est source de nombreux malentendus entre enseignants et élèves ou parents. La difficulté est de réussir à prendre conscience de l’écart entre ce qui nous paraît évident mais ne l’est absolument pas pour les élèves. C’est pourtant une condition indispensable pour rendre plus efficace la relation pédagogique.

Les prescriptions actuelles à l’égard des enseignants incitent à rendre invisible cet écart culturel. Elles incitent à la « ludification » ou « gamification » des activités en les mettant en scène dans un enrobage qui doit faire travailler sous couvert de divertissement. Cette pratique relève de pédagogies invisibles où l’élève travaille et apprend sans vraiment s’en rendre compte et sans mesurer le chemin qu’il a parcouru et qu’il reste à parcourir pour maîtriser les codes de l’École.

Au contraire, mon expérience m’amène aujourd’hui à refuser les pédagogies invisibles au profit de la révélation systématique des enjeux intellectuels et des enjeux d’appropriation des normes scolaires des activités proposées. Il faut dire aux élèves que l’école est un lieu d’effort où l’enseignant est celui qui donne accès à un monde opaque, avec ses codes et ses normes. L’enseignant est le meilleur guide (« l’allié dans la place ») pour permettre aux élèves les plus éloignés de la culture scolaire d’acquérir les codes scolaires en leur faisant comprendre qu’il s’agit de codes qui n’ont rien de naturel et qui sont utiles dans un contexte donné mais pas forcément dans un autre. En clair, dire la vérité aux élèves en assumant et en explicitant la valeur normative de l’École : à l’école on n’apprend pas la bonne façon d’écrire, on apprend la façon scolaire d’écrire. A l’école, on n’apprend pas la bonne façon de raisonner, on apprend la façon scolaire ou disciplinaire (la façon historienne, géographique) de raisonner.

L’enseignant doit permettre l’acquisition par les élèves d’une nouvelle culture sans vouloir qu’ils abandonnent la leur car la culture scolaire ne doit pas être présentée comme venant remplacer une mauvaise culture mais comme une deuxième culture à mobiliser à bon escient. Par exemple, on insistera sur les techniques de forme de la rédaction d’une argumentation qui vont traduire une maîtrise par l’élève de l’exercice scolaire. Jusqu’à exiger qu’il place à bon escient en début de chaque paragraphe un connecteur logique pour renforcer l’impression de cohérence de l’argumentation.

Lever le voile c’est aussi révéler l’importance des techniques pour accomplir une activité scolaire. Je n’attends pas que ces techniques et habitudes émergent seules dans la tête de mes élèves car elles ne le peuvent qu’au prix de nombreux échecs et incompréhensions qui émoussent en réalité le désir. Je n’hésite pas à leur montrer explicitement ce qu’on attend, sous quelle forme, avec quelle technique et quel doit être le processus intellectuel pertinent. Aborder un nouveau savoir-faire (une nouvelle compétence diront certains) passe chez moi au départ par faire avec eux, de manière collective pour expliciter et décomposer l’activité intellectuelle pertinente (« ce que votre cerveau devra être capable de faire seul et rapidement »). C’est ainsi révéler le cheminement cognitif de l’ « expert » (le professeur) pour le rendre accessible à tous les élèves afin qu’ils accèdent tous à la maîtrise de connaissances exigeantes.

Par exemple, l’exercice d’analyse d’un document iconographique demande une gymnastique intellectuelle particulière. Il est nécessaire de dompter la volonté des élèves de révéler immédiatement le message sans prêter l’attention nécessaire à l’image. Proposer une technique aux élèves c’est décomposer le cheminement du regard puis de la réflexion. Car ce n’est qu’une fois avoir totalement exploré la composition, les couleurs, les signes représentés que l’élève est apte à percevoir les intentions de l’auteur et son message. Il peut alors replacer l’œuvre dans son contexte historique. Cette gymnastique risque de ne pas jamais être acquise si on attend qu’à force de confrontation avec des tableaux, affiches, photographies, les élèves élaborent par eux-mêmes une méthode efficace d’analyse.

Autre exemple : faire de la correction de questions portant sur un document historique ou géographique, un moment de révélation. Après avoir laissé les élèves répondre à des questions portant sur des documents, nous procédons à une correction. Pour cela, le tableau est divisé en deux. A gauche, un élève inscrit ses réponses, à droite j’inscris mes réponses. Ensuite, on procède à une analyse collective comparative (il n’y a pas de risque de stigmatisation de l’élève ayant proposé sa réponse car celle-ci est souvent semblable à la majorité de celle des élèves) : avec tous les élèves on détermine ce qui explique les formulations, la structure, les informations choisies de part et d’autre. Cela permet de montrer explicitement ce qui est de la paraphrase et ce qui n’en est pas, de montrer l’importance d’enrichir la réponse avec des connaissances personnelles, d’appuyer sa réponse avec des chiffres, des exemples, des citations. Ceci est plus efficace qu’une correction où un élève donne ou élabore la bonne réponse et où les autres élèves la recopient sans analyser leurs propres réponses et leurs erreurs.

En analysant les insuffisances de la réponse de l’élève qui est en train d’apprendre par rapport à celle de l’enseignant qui lui maîtrise les codes scolaires, on peut montrer concrètement aux élèves ce qu’est la mise à distance de l’écrit. On peut leur montrer qu’à l’écrit on doit être plus rigoureux qu’à l’oral car on ne peut pas avoir recours aux intonations et aux gestes pour se faire comprendre. Écrire c’est se mettre dans la position où « on écrit pour quelqu’un qu’on ne connaît pas et qui ne connaît rien au sujet étudié ». Il est difficile pour les élèves de maîtriser cela et l’analyse comparative me paraît être une pratique efficace en la matière.

Réussir à faire prendre conscience aux élèves de ce qui se joue à l’École permet de développer chez eux une posture d’interrogation sur les tâches, sur les « règles du jeu » et sur les attentes scolaires afin qu’ils comprennent que les activités proposées ne sont que des moyens vers l’apprentissage et pas une fin.

Expliciter les attentes

Pour accompagner cette interrogation sur les vraies attentes de l’École, il est nécessaire que chaque enseignant, au-delà des prescriptions évolutives et parfois contradictoires de la hiérarchie, soit au clair sur les enjeux de son enseignement et sur ses attentes. Il pourra ainsi les présenter clairement à ses élèves. Être exigeant avec les élèves n’est pas tout, il faut leur donner les moyens de satisfaire aux exigences. Pour cela, j’ai pris pour habitude d’expliciter clairement les règles et les attentes de la discipline sans attendre que par imprégnation, elles soient appropriées naturellement par les élèves.

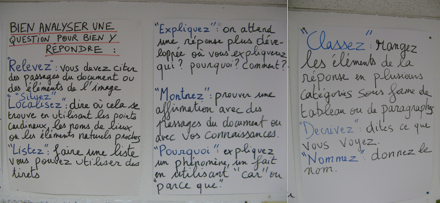

Par exemple, il est constamment affiché dans ma classe une liste des principaux mots de la langue française introduisant systématiquement les questions d’histoire ou géographie avec leur reformulation et ce qu’on attend comme type de réponse. Cette liste est désignée à chaque activité proposée dès la classe de 6ème pour que les élèves adoptent des réflexes de rédaction.

À partir de la classe de 4ème, l’effort d’explicitation des attendus d’un questionnement en histoire-géographie est encore plus important avec une série d’autres affiches qui explicitent les quatre types de questions posées sur un document en histoire ou géographie, donnent les moyens pour les reconnaître et détaillent la forme précise de réponse attendue. On révèle ainsi aux élèves les intentions des enseignants quand ils formulent une question et qu’en réalité une forme et un contenu précis sont attendus.

Cette acculturation des élèves à des réflexes de rédaction passe par l’utilisation de couleurs correspondant à chaque morceau de réponse devant être obligatoirement utilisées dans les premiers temps pour s’obliger à se conformer à la forme attendue comme dans l’exercice ci-dessous :

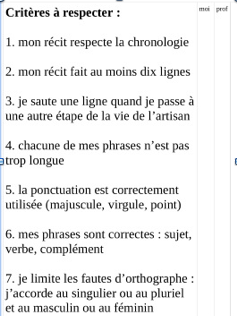

Être explicite sur ses attentes, c’est aussi exposer aux élèves les critères de réussite pour chaque activité proposée. Les critères doivent être clairs pour l’élève. Par exemple, ce genre de tableau est distribué aux élèves de 5ème devant réaliser le récit de la vie d’un artisan au Moyen-âge (l’élève coche quand il pense avoir respecté le critère, l’enseignant valide ou non en passant dans les rangs et échange avec l’élève pour expliquer pourquoi le critère n’est pas respecté) :

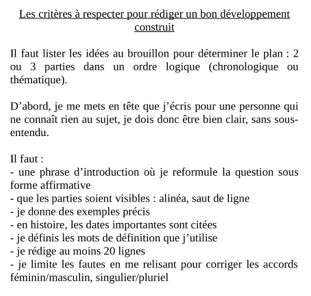

Et celui-là aux élèves de 3ème devant réaliser un développement construit (une longue réponse organisée à une question large) :

Tous les élèves reçoivent la même fiche de critères. Nulle différenciation pédagogique ici. L’injonction à la différenciation pédagogique, sous prétexte que les cheminements intellectuels peuvent être divers, n’aboutit bien souvent pas à une élaboration de chemins différents pour arriver au même but mais à une différenciation des buts pour que tous arrivent quelque part. Elle entraîne dans le quotidien des classes, et en dépit des dénégations, à demander moins à ceux qui sont jugés capables de moins : à certains trois critères à respecter et à d’autres dix. J’ai toujours préféré avoir le même niveau d’exigence pour tous afin que tous mesurent leurs réussites mais aussi le chemin restant à parcourir pour être au niveau demandé. Rabaisser ses exigences avec certains, en plus de perdre leur respect et d’affecter leur estime, a des effets dévastateurs quand même un niveau d’exigence faible n’est pas atteint.

J’ai constaté que ce n’est pas la hauteur des exigences qui décourage les élèves mais c’est le sentiment de ne pas avoir tous les outils pour y arriver. Ce n’est souvent pas la marche qui est trop haute, c’est l’étayage pour y arriver qui est trop faible. D’où l’importance de guider les élèves dans leur travail.

Guider les élèves pour affronter le saut cognitif

L’ouvrage dirigé par Stéphane Bonnery, Supports pédagogiques et inégalités scolaires, propose une analyse éclairante de l’effort cognitif exigé des élèves aujourd’hui. L’ouvrage montre bien que les activités proposées dans les manuels actuels sollicitent davantage qu’avant la réflexion des élèves. C’est à l’élève à travers la réalisation de l’activité de produire le savoir par inférence. Mais il révèle bien les risques de ce « saut cognitif » si les élèves ne sont pas assez guidés dans cette démarche ou si l’effort de réflexion exigé repose sur des pré-requis non transmis.

Dans les manuels d’histoire-géographie sur lesquels s’appuient les enseignants, on demande aux élèves d’extraire les informations pertinentes des documents. C’est souvent à l’élève seul de déterminer quelles informations sont reliées à la problématique d’ensemble et ces liens ne sont souvent pas explicites. Si bien que les élèves ont besoin de mobiliser des dispositions qui, si elle ne sont pas fournies par le manuel ou le professeur, deviennent en réalité des pré-dispositions acquises hors de l’école. Ces activités deviennent alors uniquement accessibles aux « initiés » c’est-à-dire aux élèves ayant l’habitude de déceler des exigences cachées ou de se questionner sur des processus et pas uniquement sur des faits, de percevoir seuls les sous-entendus et qui ne tombent pas dans les pièges.

Prenons l’exemple de l’activité de découverte d’une nouvelle notion ou d’un nouveau chapitre appelée « étude de cas » en histoire-géographie. Devant l’échec de nombre de mes élèves face à ces activités de découverte des savoirs ou de construction autonome des savoirs, j’ai vite adopté l’habitude d’expliciter les enjeux cognitifs de la tâche proposée et de transmettre, s’il le faut, les pré-requis sous une forme magistrale avant de démarrer l’activité pour guider le travail cognitif de l’élève.

L’étude de cas ne doit constituer qu’une amorce de réflexion de phénomène avant de globaliser la réflexion. Le risque est grand de passer beaucoup de temps sur cette phase de découverte et de sacrifier la phase de formalisation des concepts, de réflexion plus globale et de réinvestissement. Les élèves prenant alors cette étude de cas comme le cœur du chapitre, ils ont du mal à sortir de cet exemple quand ils doivent appréhender un phénomène historique ou géographique dans sa globalité.

L’étude de cas nécessite donc une grande lucidité du professeur sur ses intentions pédagogiques. Le risque est grand de surcharger cognitivement l’activité pour les élèves.

Dans mes cours, l’étude de cas prend deux formes qui révèlent deux objectifs distincts.

Premier objectif possible : entraîner les élèves à extraire les informations pertinentes d’un ou plusieurs documents. Cette étude de cas sera alors menée sous la forme d’un cours dialogué où j’interroge à la suite plusieurs élèves afin de guider par mes questions la lecture et l’extraction des informations pertinentes. Pour cela, je ramène systématiquement chaque élève interrogé à la problématique en lui demandant de toujours s’assurer que sa réponse répond à l’enjeu intellectuel posé au départ. J’exerce une pression douce sur sa réflexion pour qu’il « discipline » sa réflexion et sa réponse, qui deviendra la trace écrite adoptée par tous. Et dans ces moments, il est primordial d’interroger les élèves reconnus les plus en difficulté. Ce sont ces élèves qui ont le plus besoin d’être confronté à la difficulté cognitive et d’être guidé dans leur cheminement intellectuel. Ce sont les interactions avec ces élèves qui éclairent les enseignants sur les blocages cognitifs et les moyens de les lever. Elles permettent d’acquérir cette lucidité évoquée précédemment. A condition bien entendu que ce cours dialogué ne se détourne jamais de l’objectif d’apprentissage et ne dérive pas en un bavardage inefficace (tension bien éclairée dans l’ouvrage de Jérôme Deauvieau, Enseigner dans le secondaire).

Deuxième objectif pour l’étude de cas : mettre en forme par écrit de manière autonome sa réflexion sur un ensemble de documents historiques ou géographiques. Cette fois, les élèves seront amenés à travailler seuls avec leur manuel et leur cahier pour formuler des réponses. Néanmoins, pour que tous puissent mener à bien cette tâche, il n’est pas possible de les lancer directement sans un travail collectif préalable. Car certains élèves vont certes très bien réussir à saisir tous les enjeux, à lever les incertitudes de vocabulaire… mais certains autres (la majorité dans mes classes) risquent vite d’être bloqués puis noyés par les multiples embûches et sous-entendus présentes dans l’activité. Ainsi, un travail est mené collectivement à l’oral au préalable pour lever toutes les difficultés des documents et des questions : lecture collective pour éclairer le vocabulaire et rappeler les notions à maîtriser, analyse des intentions des questions, classification des documents qui se contredisent ou se renforcent…. Ce moment permet d’éliminer le problème de compréhension des questions et des documents pour tous les élèves surtout les plus en difficulté.

Puis les élèves peuvent démarrer leur travail autonome à l’écrit. L’élève peut concentrer ses efforts sur la mise en forme correcte de sa réponse plus ou moins élaborée préalablement de manière collective à l’oral. On a ainsi déchargé cognitivement l’activité pour exiger de l’élève un effort particulier dans la formulation écrite qui est le vrai objectif d’apprentissage de l’activité. Je circule auprès des élèves et travaille avec chacun la mise en forme dans une langue correcte. J’entreprends alors avec chacun d’eux à partir de leurs premières formulations une réflexion sur l’écrit comme forme de discours différent de l’oral qui implique une mise à distance.

Ainsi, j’opère un encadrement précis du travail personnel des élèves qui est réalisé sous l’égide de techniques et consignes explicites. De manière générale, cet étayage du travail des élèves est permanent dans ma classe : les murs de ma salle sont recouverts d’affiches de méthode, de rappel de notions… comme c’est courant dans le premier degré mais très rare dans le second : la méthode d’analyse d’un paysage, d’un document iconographique, les critères de rédaction d’un développement construit, jusqu’à un rappel de la rose des vents et des chiffres romains : tous les outils qui lorsqu’ils sont absents empêchent les élèves de s’investir dans la tâche. L’encadrement de cet apprentissage à l’autonomie va jusqu’à enseigner aux élèves à faire un brouillon avant de rédiger une réponse. Car faire un brouillon est une compétence qui ne s’acquiert par naturellement. Je montre et apprend aux élèves comment présenter et réaliser son brouillon pour lister, trier puis classer des idées, ... En 3ème, je ramasse leur brouillon non pour le noter mais mieux évaluer le travail et la maîtrise des élèves. Je peux ainsi mieux analyser le cheminement de l’élève et être plus pertinent dans l’analyse de ses difficultés qu’avec simplement le développement construit finalement rédigé sur la copie.

Ainsi, l’autonomie de l’élève est une autonomie guidée. Ce paradoxe n’est qu’apparent car comme le montre bien Héloïse Durler dans son ouvrage L’autonomie obligatoire, le risque est grand de creuser les inégalités en prônant l’autonomie des élèves si on ne les aide pas tous à développer les habiletés nécessaires, renvoyant sinon l’apprentissage de ces habiletés à la sphère familiale.

Une évaluation transparente

C’est autour des évaluations que se cristallisent tous les malentendus pédagogiques. C’est le moment révélateur de l’efficacité pédagogique de l’enseignement et c’est là que se manifeste le plus l’écart entre ce qu’on pense enseigner et ce qui est vraiment maîtrisé par les élèves.

Informé par un collègue peu de temps après mon arrivée au collège des travaux d’André Antibi sur la constante macabre et l’évaluation par contrat de confiance, j’ai rapidement évolué dans ma façon de considérer le moment de l’évaluation sommative de fin de chapitre. Cette évaluation se compose traditionnellement d’une partie « questions de cours » portant sur les connaissances centrales du chapitre et d’une partie « questions sur un ou deux documents historiques ou géographiques ».

Aujourd’hui, l’élaboration commune des évaluations avec les élèves est peut-être la pratique la plus satisfaisante que j’ai pu mettre en œuvre. Dans l’objectif de rendre les attendus de l’évaluation les plus explicites pour les élèves, j’élabore avec eux sur une heure de cours l’évaluation à laquelle ils auront à se soumettre sept jours plus tard. Sur cette heure de cours, j’amène les élèves à se placer dans la position de celui qui doit construire les modalités de l’évaluation. Le déroulement de la séance : d’abord, j’écris au tableau la problématique et le plan du chapitre que nous venons de terminer afin d’appréhender la structure et la cohérence globales du cheminement intellectuel opéré au fil des différentes parties et sous-parties. Puis, nous refaisons ensemble ce cheminement à partir de ce qui a été noté ou réalisé dans leur cahier. Pour chaque activité ou trace écrite, je leur demande quel était l’enjeu de connaissances ou de savoir-faire. Puis je demande qu’on me propose pour chaque partie du cours une formulation de question pour l’évaluation tout en rappelant l’objectif d’obtenir des élèves une restitution de ces connaissances ou savoir-faire le jour J.

Ce travail est réalisé pour toutes les parties et sous-parties du chapitre et permet aux élèves de se questionner sur les notions clés dont la maîtrise mérite d’être évaluée. A la fin, nous avons élaboré ensemble entre sept et dix questions et nous nous sommes entendus sur leur formulation. Ceci qui permet de lever beaucoup de problèmes de compréhension d’énoncé et me permet notamment de me rendre compte des formules ou vocabulaire sources de malentendu. Par exemple, la formule « Pourquoi peut-on dire que... » est désormais bannie de mes questions de contrôle à la demande des élèves qui trouvent cette formule alambiquée. Les élèves savent que je conserverai entre cinq et sept questions qui leur seront soumises dans la formulation exacte élaborée ensemble pour constituer la première partie de l’évaluation.

Lors des premières fois, les questions proposées par les élèves sont toujours des questions amenant des réponses très succinctes relevant de simples connaissances factuelles (une date, un pays, un personnage). Je leur explique alors que ces questions manquent d’ambition pour une évaluation de fin de chapitre et petit à petit, ils prennent conscience que la majorité des questions en histoire-géographie doivent porter sur des phénomènes de processus et que les connaissances factuelles servent à établir ces processus.

Après l’élaboration de la liste des questions, nous revoyons ensemble tous les documents du manuel étudiés pendant le chapitre afin de déterminer celui ou ceux qui feront l’objet de la deuxième partie de l’évaluation (« Questions sur document »). Je donne comme consigne aux élèves de sélectionner parmi la liste « les documents les plus riches ». Ce qui suppose que j’explicite auprès d’eux ce qu’un professeur considère être un document riche : un document qui fait appel à plusieurs notions-clé du cours, qui fait le lien avec un chapitre précédent, dont les questions qu’ils suscitent sont nombreuses...etc. On voit alors les élèves tout à fait capables de distinguer un document dont la fonction a été illustrative dans le cours d’un document qui constitue une source indispensable de compréhension d’un fait ou processus historique ou géographique. Parmi les quelques documents sélectionnés, l’un fera l’objet d’un questionnement lors de l’évaluation.

Pour poursuivre cet accompagnement du travail des élèves, je leur demande de réaliser chez eux durant la semaine qui suit et avant l’évaluation une « préparation d’évaluation » c’est-à-dire de répondre à toutes les questions grâce à leur cahier sur une copie qu’ils devront me rendre le jour de l’évaluation. Récupérer ces préparations me permet une plus grande lucidité sur le travail de chacun d’entre eux : quantité de temps consacrée à la révision, partie du cours non-maîtrisé…

De plus, j’exige au moment de l’évaluation un effort particulier de chaque élève sur la présentation, la propreté de sa copie tout comme une grande rigueur dans la rédaction. Pour cette dernière, chaque élève dispose d’un outil institué dans le collège de rappel des principales erreurs commises par les élèves avec la méthode pour se corriger. De plus, chaque élève ayant terminé son évaluation est invité à mon bureau pour que nous relevions ensemble les erreurs d’expression écrite et les corrigions. Ainsi le travail sur la langue n’est pas confié uniquement au professeur de français ou externalisé, décontextualisé dans des groupes de besoin, de soutien, d’accompagnement personnalisé… comme c’est la tendance aujourd’hui.

J’ai l‘impression avec la préparation commune des évaluations de révéler aux élèves la boîte noire de l’enseignant en leur montrant que l’énoncé de l’évaluation suit des intentions précises qui d’ordinaire ne sont jamais révélées. On voit tant d’élèves de bonne volonté passer des heures à réviser leur contrôle en se concentrant sur l’apprentissage par cœur de connaissances factuelles et échouer au contrôle par manque de compréhension de ce qui est vraiment attendu en évaluation.

Avec cette organisation, l’évaluation n’est plus vue comme un piège. S’établit un lien de confiance. La transparence, qui consiste en la connaissance des questions de l’évaluation à l’avance, permet aux élèves d’entreprendre un travail autonome et efficace parce que très guidé. Dès lors, travailler et réviser porte ses fruits automatiquement. On se rend compte alors des grandes capacités de travail de nos élèves ce qui contredit les lamentations habituelles sur les élèves qui ne travaillent pas, parce que les parents ne suivent pas….

A ceux qui me reprochent de mâcher le travail aux élèves, la meilleure réponse est la qualité des copies d’évaluation réalisées par les élèves y compris de la part d’élèves jugés en difficulté par le reste des enseignants. Les notes sont désormais bien meilleures qu’au début de mon parcours au collège sans avoir l’impression d’avoir renoncé à aucune de mes exigences.

Par cette méthode, on peut viser la réussite de tous et détecter les élèves réellement en difficulté comme ceux porteurs de vrais troubles cognitifs qui constituent comme partout une petite partie de chaque classe et pas la moitié comme certains résultats pourraient le laisser penser.

Pour conclure

J’ai l’impression aujourd’hui de pratiquer une pédagogie plus égalitaire visant la réussite de tous, condition indispensable à une vraie démocratisation scolaire. Chez moi, pas de piège, pas de sous-entendus. Les objectifs sont les mêmes pour tous les élèves et j’ai l’impression d’avoir des ambitions élevées pour eux tous et toutes. Avec les quelques pratiques que je propose les élèves les plus à l’aise, qui n’auraient pas besoin de tout cet étayage, s’expriment en classe moins qu’à l’ordinaire. Pourtant, je n’ai jamais perçu aucun signe de frustration. Ils ont tout le reste du temps hors de la classe pour développer le plus loin possible leurs capacités et ils ne s’en privent pas.

Si l’on veut la réussite de tous, il faut accepter de questionner les pratiques pédagogiques qui, en se calquant sur les aptitudes des « élèves connivents », dont souvent les parents diplômés pratiquent une pédagogisation intense de leur temps de loisirs, ont pour conséquence de trier les élèves afin qu’une minorité accède aux grandes écoles. Pour la masse des élèves et notamment ceux issus des classes populaires les moins diplômées, l’École a le devoir de l’efficacité pédagogique. Chaque heure de cours doit être un moment intense de travail où rien n’est masqué ou rendu invisible pour que ces élèves accèdent au savoir, principale source d’émancipation humaine.

Bibliographie succincte

* André Antibi, Pour en finir avec la constante macabre,Nathan, Paris, 2003.

* Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, ESF, Issy-les-Moulineaux, 2008.

* Stéphane Bonnery (dir.), Supports pédagogiques et inégalités scolaires, La Dispute, Paris, 2015.

* Jérôme Deauvieau, Enseigner dans le secondaire, La Dispute, Paris, 2009.

* Héloïse Durler, L’autonomie obligatoire, PUR, Rennes, 2015.

* Les conférences gesticulées de Franck Lepage (Incultures 1 et 2).

* Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l’exigence intellectuelle, La Dispute, Paris, 2016.