Accueil > Histoire de l’école > Les trois voies du lycée : repères socio-historiques

Les trois voies du lycée : repères socio-historiques

Les trois voies du lycée : repères socio-historiques

lundi 6 novembre 2017, par

Le dossier qui suit est consacré : à un rappel, centré particulièrement sur l’enseignement professionnel, de la constitution dans l’après-guerre des trois voies actuelles du lycée ; à l’examen de ce qu’ont été les élaborations stratégiques du SNES, principal syndicat de l’enseignement secondaire, concernant le lycée ; et à la lecture que la sociologie des parcours scolaires peut faire aujourd’hui de l’histoire des trois voies.

Présentation du dossier

Évoquons d’abord les motifs et les intentions de cet ensemble.

Décidé en 1959, le report à seize ans de l’obligation scolaire est effectif en 1966. Un demi siècle s’est écoulé depuis lors ; l’extension des connaissances scientifiques et de leurs applications pratiques a connu une accélération proprement phénoménale. Au point que la maîtrise démocratique de ces dernières est désormais une urgence vitale pour les hommes et pour la planète.

Il paraît illusoire d’espérer répondre à cette urgence sans l’intervention instruite du plus grand nombre. Or, dans cette affaire, l’école a un rôle décisif à jouer : rien ne peut la remplacer s’agissant d’assurer la diffusion et l’appropriation des savoirs élaborés. Il semble aller de soi, dans ces conditions, que l’heure est à un nouvel essor des scolarités, et que le report à dix-huit ans de l’obligation scolaire s’impose sans conteste possible.

Le plancher des seize ans avait fait l’objet, à la fin des années cinquante, d’un large consensus, du CNPF au PCF. Rien de tel cependant aujourd’hui : seules les forces syndicales et politiques les plus à gauche se prononcent pour le passage à dix-huit ans.

Ce constat peut surprendre. Pourquoi ceux-là mêmes qui s’étaient ralliés sans problème au passage de quatorze à seize ans se refusent aujourd’hui à aller plus loin, alors que 85% des jeunes sont encore scolarisés à dix-huit ans, et que dans tous les milieux sociaux, classes populaires inclues, neuf familles sur dix souhaitent que les enfants entrent dans l’enseignement supérieur ?

Il faut sans doute mesurer ce qui se joue ici au plus général. Relever le plancher à seize ans permettait de poursuivre un double objectif, très clairement posé par la réforme Berthoin de 1959 : élever le niveau de formation des jeunes générations, sans remettre en cause les inégalités scolaires et la logique d’une école de classe. Et de fait, pour l’essentiel, c’est bien ce qui s’est passé. Mais ajouter encore deux ans a une autre portée.

Assurer à tous les jeunes une scolarité normale jusqu’à dix-huit ans, c’est les mettre en position d’entrer dans l’enseignement supérieur et d’accéder à la diversité des savoirs savants. C’est accomplir un pas décisif, autrement dit, vers l’abolition des inégalités d’accès à la culture écrite élaborée. Or depuis les origines, soit quelque cinq millénaires, cette dernière a toujours constitué un domaine étroitement réservé et contrôlé : la prolongation de la scolarité obligatoire à dix-huit ans représente en ce sens un enjeu crucial pour l’histoire des rapports de classes. Sans doute la nature de cet enjeu n’est-elle pas évidente aux yeux du plus grand nombre. Mais la simple idée d’élever réellement et donc d’intellectualiser significativement la formation de masse des enfants des classes populaires heurte intuitivement le sens commun. La structuration du monde social par les rapports hiérarchiques de travail qui opposent conception et exécution a si fortement imprégné notre imaginaire – le mort saisit le vif – que tout ce qui pourrait la menacer est propre à susciter spontanément le rejet, ou pour le moins la méfiance et l’incrédulité. On accordera facilement que l’école doit former le libre citoyen, qui peut changer de député comme est libre le travailleur sous le capitalisme, puisqu’il peut changer de patron ; mais qu’on lui donne pour mission d’ouvrir à tous l’accès aux savoirs savants est une tout autre affaire.

Il y a deux grandes manières d’en tenir pour le statu quo. Celle d’abord qui s’affirme clairement opposée à une prolongation généralisée des scolarités. C’est la posture des élites dirigeantes qui, de Berthoin et de Gaulle au Medef et aux experts internationaux aujourd’hui, conjuguent avec constance le souci de la promotion de formations appropriées au marché du travail et un malthusianisme conséquent : point trop n’en faut, il y aura toujours des petits boulots et la société de la connaissance n’est pas pour tout le monde. Et il y a la manière de ceux pour qui il n’est pas possible d’amender la distribution actuelle des flux scolaires autrement qu’à la marge et qui, faute de mieux, prônent l’amélioration de l’existant. C’est le fait dans le monde syndical enseignant des partisans d’une « école fondamentale » incluant l’école et le collège, et pour qui la bonne coupure se situe à la fin du collège, correspondant à la fin de l’obligation scolaire à seize ans. Ceux-ci prennent ainsi acte de l’échec de masse, tout en plaidant pour une attitude compréhensive envers ses victimes.

Le débat syndical les a opposés aux partisans d’un grand secondaire, pour lesquels la bonne coupure se situe à la fin du primaire et non du collège. Ces derniers plaident logiquement pour une obligation scolaire allant jusqu’à dix-huit ans. Mais tous ceux qui en tiennent pour un tel report n’en affichent pas non plus une conception unifiée. Pour les uns, telle la FSU, l’accueil de tous les jeunes au lycée n’est concevable qu’à la condition d’en conserver les trois voies actuelles, dont il s’agira cependant de rapprocher les contenus autant que faire se peut. D’autres, tel le GRDS, proposent une évolution plus profonde, consistant d’une part à désenclaver l’enseignement technologique qui serait introduit dès l’école primaire ; et d’autre part à viser pour tous la transmission d’un même bagage scientifique, culturel et technologique dans le cadre d’un tronc commun de la maternelle au lycée. La bonne coupure se situe pour ces derniers à la fin du secondaire, les formations proprement professionnelles étant réservées à l’enseignement supérieur [1].

Pour qui prend au sérieux l’exigence d’une amélioration massive de la formation des jeunes générations et son urgence historique, ces divergences concernant la conception du lycée unique méritent d’être examinées de près, comme il importe de lever les obstacles au débat et à l’approfondissement de la réflexion.

Dans une mesure certainement non négligeable, les différences de points de vue tiennent à la crédibilité d’une école de la réussite pour tous. Rappelons que la rénovation pédagogique des années 1960/80, qui a rallié les forces progressistes de façon assez unanime, s’est opérée sous l’égide de la conviction (ou « présupposé déficitariste ») selon laquelle les jeunes issus des classes populaires ne disposaient pas des ressources linguistiques et culturelles leur permettant d’entrer normalement dans la culture écrite ; et qu’il y fallait pour le moins des remédiations supposées faciliter les apprentissages. Or, bien que l’expérience d’un demi-siècle ait montré les limites de ces remédiations, le paradigme déficitariste reste aujourd’hui socialement très prégnant, affectant aussi bien les enseignants et différentes organisations syndicales, et faisant passer pour utopiques des propositions comme celle de l’« école commune » avancée par le GRDS.

Celui-ci a consacré ailleurs nombre de réflexions et d’arguments à la critique du paradigme déficitariste, considérant qu’il est possible d’élever très sensiblement l’efficacité pédagogique des pratiques enseignantes, au point d’éradiquer l’échec de masse, à condition de tirer toutes les leçons de l’expérience des dernières décennies [2].

Nous nous intéressons ici à un autre aspect de la question. Le dispositif actuel des trois filières lycéennes est le résultat d’une histoire politico-institutionnelle de plusieurs décennies, sur laquelle ont pesé des luttes professionnelles et syndicales, et qui s’est nourrie de réflexions, de débats, de conflits, d’investissements et d’affects. Là encore le mort saisit le vif, et ce passé impose l’héritage de ses catégories de pensée (identifiant par exemple le lycée unique à un cursus d’enseignement général excluant les jeunes issus des milieux populaires) et l’attachement aux pratiques établies (pourrait-on laisser perdre les innovations pédagogiques propres à l’enseignement professionnel, et que faire du corps enseignant lui-même et de ses savoir faire ?). La meilleure façon de tirer profit de cette expérience pluri-décennale sans se laisser imposer ses limites, sans qu’elle nous interdise de penser l’avenir et de répondre à ses exigences, est sans doute de la mettre à la distance de la réflexion. C’est en ce sens que nous proposons ici trois éclairages de l’histoire des filières du lycée, en rappel successif : de ses dimensions institutionnelles (première partie) ; de l’évolution des élaborations stratégiques du SNES, le grand syndicat du secondaire (deuxième partie) ; mais aussi des effets des politiques institutionnelles sur la transformation des flux lycéens et sur le comportement scolaire des familles populaires (troisième partie).

Première partie - L’enseignement professionnel, de la sélection à la dévalorisation (Jean-Pierre Terrail)

Il est devenu classique de présenter l’enseignement professionnel comme une institution en tension entre sa vocation républicaine (« former l’homme, le travailleur, le citoyen ») et les attentes des entreprises, qui concernent essentiellement le travailleur (préparer au plus juste à l’occupation des postes de travail vacants). La complexité de l’histoire de cet enseignement tient à ce que les objectifs qui prévalent à chacun de ces deux pôles ne sont pas définis de façon univoque et définitive. Selon la conjoncture économique et le rapport des forces entre capital et travail, les pouvoirs publics, parmi lesquels ont toujours coexisté les deux tendances, peuvent être plus ou moins sensibles aux exigences patronales ; et les besoins du patronat lui-même varient avec la taille, la localisation, et le fonctionnement des entreprises : comment notamment aujourd’hui adapter « au plus près » à des postes de travail dont l’obsolescence est si rapide ?

Les grandes tendances de l’évolution n’en sont pas moins assez nettes. Sur le long terme, on note :![]() un processus d’intégration croissante de l’enseignement professionnel dans le dispositif global de l’éducation nationale ;

un processus d’intégration croissante de l’enseignement professionnel dans le dispositif global de l’éducation nationale ; ![]() un impact des exigences patronales sur la détermination des contenus qui s’affaiblit au cœur du 20ème siècle pour remonter ensuite en puissance dans les conditions nouvelles du chômage de masse et de mainmise de l’État sur la formation professionnelle ;

un impact des exigences patronales sur la détermination des contenus qui s’affaiblit au cœur du 20ème siècle pour remonter ensuite en puissance dans les conditions nouvelles du chômage de masse et de mainmise de l’État sur la formation professionnelle ; ![]() et, enfin, la métamorphose dans les années 1970 d’une formation qui recrutait les meilleurs éléments des classes populaires en une filière de relégation qui accueille les élèves en difficulté. Ce dernier basculement est spectaculaire : en saisir les conditions est certainement essentiel, on va le voir, pour penser l’avenir démocratique de notre système éducatif.

et, enfin, la métamorphose dans les années 1970 d’une formation qui recrutait les meilleurs éléments des classes populaires en une filière de relégation qui accueille les élèves en difficulté. Ce dernier basculement est spectaculaire : en saisir les conditions est certainement essentiel, on va le voir, pour penser l’avenir démocratique de notre système éducatif.

* Les indications historiques que nous proposons dans cette première partie sont exposées de façon plus détaillée dans les travaux de Guy Brucy et Fabienne Maillard [3]. Considérons la périodisation adoptée par ces chercheurs.

De 1892 aux années 1930, le dispositif existant – écoles pratiques du commerce et de l’industrie, écoles nationales professionnelles ou écoles de la ville de Paris – forme une élite ouvrière et l’encadrement direct de la production. Ces établissements relèvent de la direction de l’enseignement technique (DET) : laquelle, fait significatif, est rattachée au ministère de l’industrie et non à celui de l’instruction publique. La création des CAP par la loi Astier de 1919, celle en 1926 du brevet professionnel (BP) pour les adultes, visent à élargir le public bénéficiaire de l’enseignement professionnel : pour autant en 1939 celui-ci ne représente encore que 12% du public potentiel.

Des années 1930 à 1959 l’État va étendre progressivement sa mainmise sur l’enseignement professionnel. Le processus a démarré en 1920 avec le rattachement de la DET au ministère de l’instruction publique, lequel va dès lors s’attacher à standardiser les contenus de formation et les diplômes. Cette évolution jouit de l’agrément du grand patronat qui y trouve avantage ; mais les responsables de la DET sont pour autant soucieux d’assurer une formation complète, qui ne se cantonne pas à l’acquisition de savoirs d’action mais équilibre enseignements généraux, théoriques et pratiques, et ils cherchent en ce sens à réduire le nombre de spécialités. Cette visée se voit encouragée par la crise de 1929 et l’essor du chômage, qui rendent manifeste l’intérêt pour les salariés de disposer de qualifications élargies.

Le Front populaire de 1936 établit le monopole de l’État sur la délivrance des diplômes, qui devront désormais garantir non seulement l’acquisition de connaissances mais la réalité d’aptitudes professionnelles formées par le système éducatif, et dont le lien avec la qualité de l’emploi devra être reconnu par les conventions collectives (ce qui sera réalisé avant-guerre dans la seule branche de la métallurgie dont la convention collective assure, en 1938, l’accès à un poste d’ouvrier professionnel P1 aux titulaires d’un CAP).

Créés en 1939 les centres d’apprentissage sont placés par le gouvernement de Vichy sous la tutelle de la DET. La loi de 1949 les « intègre dans le système éducatif de la nation » et les charge de la préparation du CAP qui forme les ouvriers et les employés qualifiés. La constitution d’un corps d’inspecteurs composé de fonctionnaires de l’Éducation nationale et non plus d’employeurs, ainsi que la mise en place des commissions consultatives nationales professionnelles (CNPC), en charge de la détermination des contenus de formation et associant les employeurs et les acteurs publics de la formation professionnelle, complètent le dispositif et achèvent le processus de nationalisation et d’homogénéisation amorcé en 1920. Dispositif à succès : la préparation du CAP contribuera très significativement à l’essor de la scolarisation dans les années 1950.

Entre 1959 et le milieu des années 1970, l’enseignement professionnel qui constituait une entité autonome du système éducatif que l’on intégrait au sortir de l’école primaire devient, du fait de la mise en place de l’école unique amorcée par le décret Berthoin, une filière dans laquelle on entrera en fin de cinquième de collège, et accueillant en proportion croissante les élèves qui s’avèrent incapables de suivre l’enseignement général. Les collèges d’enseignement secondaire (CES) sont créés en 1963 ; puis en 1965 les centres d’apprentissage deviennent des collèges d’enseignement technique ; les collèges techniques et les ENP laissent place de leur côté aux lycées techniques préparant aux bacs de techniciens ; l’ancien brevet de technicien devient le BTS ; et la création du BEP permet de recruter dans l’enseignement professionnel des élèves sortant du cursus général en fin de troisième et jugés incapables d’entrer en seconde générale. C’est dans ce contexte donc que se joue le basculement d’un enseignement professionnel jusque-là valorisé (au début des années 60 encore l’obtention d’un CAP était synonyme d’une carrière ouvrière enviée) vers un nouveau statut, celui de filière dévalorisée d’un système éducatif intégré.

À partir de 1973, l’essor d’un chômage de masse permanent et la dégradation qui s’ensuit du rapport des forces capital/travail permettent au patronat d’engager le rétablissement de son emprise sur l’enseignement professionnel. Il lui suffit à cette fin, et ce ne sera pas sans succès, d’imposer la thèse d’une inadaptation des formations aux besoins des employeurs, laquelle serait responsable du chômage des jeunes. Foin de la formation de l’homme, du travailleur et du citoyen, et retour à la formation « au plus juste » aux emplois disponibles ici et maintenant. Fût-ce, face à « l’inertie » du système éducatif, en adaptant au moindre coût les jeunes à l’emploi grâce à la mise en place des stages d’entreprise

Quant au problème posé par la relative volatilité des besoins des entreprises, il permettra paradoxalement de contester une trop forte exigence de transmission des savoirs généraux et théoriques en mettant en avant la nécessité de la formation scolaire de « compétences » individualisées et de l’« apprendre à apprendre ». Même si l’on voit mal comment on peut apprendre à apprendre sans avoir appris, cette thématique rencontrera l’assentiment de certains pédagogues et de l’inspection générale, laquelle incitera les enseignants à des pratiques innovantes s’inspirant de l’expérience de la formation des adultes.

Les trois dernières décennies (de 1985 à aujourd’hui) sont bien sûr marquées par la création du bac pro qui complète le dispositif des trois voies (générale/technologique/professionnelle), chacune d’entre elles conduisant désormais au terme du secondaire. Le bac pro est bien un diplôme de l’enseignement professionnel, privilégiant la définition de référentiels de formation et l’approche par les compétences. Mais c’est aussi une formation qui ouvre sur l’enseignement supérieur, ce qui se justifie par une préparation en quatre ans au lieu de trois après la troisième, et le caractère sélectif du recrutement. De ce point de vue le bac pro redonne de la dignité à l’enseignement professionnel : on comprend qu’au regard de la dévalorisation de ce dernier sa création ait été bien reçue par les intéressés, qui y voient le moyen de crédibiliser la thématique de la voie de la seconde chance. Ils peuvent d’ailleurs invoquer en ce sens la mise en place de la seule passerelle « ascendante » du système éducatif, qui permet aux meilleurs élèves des sections de bac pro de rejoindre les filières technologiques. Rappelons que le ministre délégué à l’enseignement professionnel de 2001, J-L Mélenchon, ardent défenseur d’une filière où les « esprits concrets » se trouveraient à l’aise, souhaitait supprimer le collège unique pour lui faire toute sa place en rétablissant les quatrièmes et troisièmes technologiques, s’exclamant : « Un jeune qui passe par une troisième technologique, continue en bac pro et décroche un BTS, vous appelez cela un échec ? » [4].

C’est encore au nom de la « revalorisation de la voie professionnelle » que la réforme de 2007 ramènera à trois ans la préparation du bac pro, afin de le mettre à parité avec les autres bacs et de mieux assurer ses liens avec l’enseignement supérieur – s’agissant essentiellement des BTS.

* Conclusion : comment « revaloriser » l’enseignement professionnel ?

Le bac pro a connu un succès très important, accentué par la réforme de 2007. Débordant largement désormais les effectifs de la voie technologique, c’est lui qui a fourni l’essentiel des nouveaux bacheliers, permettant d’atteindre en 2011 l’objectif des 80% au niveau du bac. La voie professionnelle en a-t-elle été pour autant revalorisée ?

La question est récurrente. Elle est toujours présente en 2017 dans les revendications syndicales [5], comme dans les programmes politiques qui de la droite à la gauche vantent volontiers, et à peu de frais, « l’égale dignité de l’intelligence de la main ». Mais est-elle bien posée ?

Le succès des CAP dans les années 1950 s’explique par un contexte de création d’emplois industriels, et par l’extension des conventions collectives assurant une carrière d’ouvriers professionnels aux titulaires du diplôme (et un accès possible à la maîtrise d’entretien pour ceux qui avaient préalablement décroché le CEP), conjugués aux limites des alternatives promotionnelles, s’agissant essentiellement de l’accès à l’artisanat et au petit commerce : les prolongations d’études générales restent difficiles et rares, et en 1963 encore seuls 15% de parents ouvriers s’autorisent à rêver d’un bac pour leur progéniture.

C’est ce contexte qui change rapidement dans les années 1960, du fait de l’ouverture des possibles scolaires grâce à l’instauration de l’école unique, des débuts de la grande distribution qui vont dégrader la situation du petit commerce, de l’évolution des formes de l’organisation productive qui multiplie les emplois d’OS d’un côté et les emplois très qualifiés de l’autre (de techniciens, ingénieurs, cadres) pour lesquels le diplôme correspondant est de plus en plus souvent exigé [6]. Avant même la violente désindustrialisation qui s’amorce dans les années 1970, si l’on préfère, les facteurs qui avaient fait la fortune de l’enseignement professionnel court s’étaient considérablement érodés. Ce que le monde ouvrier a pris en compte dans un délai extraordinairement bref : en 1972, ce ne sont plus 15% mais 60% de parents ouvriers qui souhaitent l’accès de leurs enfants au baccalauréat [7].

La dévalorisation de l’enseignement professionnel court tient donc non pas d’abord à son intégration dans l’école unique qui y affecte les élèves en échec dans la voie générale, ce qui est l’explication la plus couramment avancée : ainsi Guy Brucy, après avoir rappelé la façon dont l’école unique renvoie les élèves en difficulté dans la voie professionnelle, souligne qu’en « continuant de prendre l’enseignement général comme seul horizon de référence et en s’interdisant de penser les enseignements techniques et professionnels dans leur singularité, on les dévalorisait » [8]. Pour l’essentiel, la dévalorisation est redevable au mouvement socio-historique de fond qui pousse les jeunes générations, pour des raisons tenant à la fois aux transformations de l’emploi et aux aspirations populaires à l’émancipation des emplois d’exécution, vers l’enseignement général.

Ce mouvement, on le sait, n’a fait que s’accentuer au long des dernières décennies, tant du fait de la demande croissante de qualifications élevées et certifiées que des réticences persistantes et massives des jeunes à occuper les emplois les moins qualifiés. On ne peut imaginer que ces tendances ne continuent pas à s’exercer dans l’avenir. Une véritable revalorisation de l’enseignement professionnel ne passe-t-elle pas dès lors par le maintien de tous les jeunes, jusqu’au terme du secondaire, dans une même voie de formation ? Ceux qui souhaitent se destiner aux spécialités professionnelles actuellement préparées dans l’enseignement professionnel court pourraient acquérir dans ce tronc commun les ressources intellectuelles leur assurant, après une formation spécialisée post-secondaire, la maîtrise de toutes les facettes de leur futur métier. Ils répondraient ainsi aux réquisits de plus en plus exigeants du travail productif, seraient en mesure de récuser toute posture de pure exécution et disposeraient des moyens d’aménager leur environnement de travail, et jouiraient des capacités d’innovation et d’adaptation au changement indispensables dans le monde de demain. À noter enfin : si ces exigences d’une revalorisation crédible de l’enseignement professionnel valent pour les spécialités industrielles, elles paraissent encore plus indispensables dans le cas des spécialités du tertiaire, dans lesquelles les titulaires d’un bac pro sont aujourd’hui en position souvent défavorable sur le marché du travail face à la concurrence des sortants de la voie générale [9].

Deuxième partie – Unification ou diversification du lycée ? Le SNES, de l’école progressive à la réussite pour tous (Jean-Pierre Terrail)

Principal syndicat du second degré, le SNES élabore au long des années 1970 un projet d’école étonnement méconnu aujourd’hui, le plus démocratique peut-être jamais porté par une force syndicale ou politique, sensiblement plus ambitieux que le plan Langevin-Wallon (1947, désigné ci-après PLW), lequel continue pourtant à faire référence en la matière. La décennie s’y prêtait, marquée par l’espoir et la programmation d’amples transformations progressistes. La période suivante sera celle de la déception et du reflux, du chômage de masse et de l’argent-roi, sous l’égide de la social-démocratie mitterandienne triomphante. Le SNES n’échappera pas au mouvement de l’histoire, enterrant en douceur son projet d’« école progressive » pour lui substituer les thématiques de « la réussite pour tous » dans le cadre de la « diversification » des voies du lycée. Cet épisode en ses deux moments mérite d’être revisité. Il fait partie du patrimoine commun des partisans d’une véritable démocratisation scolaire, et soulève des questions qui sont toujours d’actualité, quatre décennies plus tard. L’évocation qui en est proposée ici a bénéficié des entretiens menés avec l’historien Alain Dalançon, avec Monique Vuaillat, Yves Baunay et Louis Weber, tous quatre anciens dirigeants du SNES. Nous les remercions vivement pour leur témoignage qui nous a été précieux, même si subsistent avec tel ou tel des différences d’appréciation sur certains des points évoqués dans le texte qui suit, dont nous assumons bien sûr l’entière responsabilité.

L’émergence d’une nouvelle direction syndicale

La tendance « Unité et action » (UA), animée par des militants communistes et socialistes unitaires, accroît son influence au long des années 1960, dans le SNES comme dans le SNET (syndicat de l’enseignement technique) alors dominés par la tendance autonome (UID, indépendance et démocratie, majoritaire au sein de la FEN, Fédération de l’éducation nationale, et proche de la SFIO). Le contexte est à la fois celui de l’essor des luttes revendicatives et politiques, et celui de l’essor des effectifs scolarisés dans le secondaire, et donc du recrutement de nombreux jeunes enseignants politisés à gauche, issus des classes moyennes voire populaires, et en rupture avec la figure traditionnelle de l’enseignant-notable du secondaire. Très actifs dans les deux syndicats, les militants UA coopèrent, nouant leur entente sur la préoccupation commune de renouer avec les objectifs du PLW, favorisant la fusion entre SNES et SNET en 1966, conquièrent la majorité relative cette même année, et la majorité absolue (52% des voix) au Congrès du SNES de 1967 [10].

La nouvelle direction UA transforme et démocratise les pratiques syndicales et revendicatives. Son influence interne ne cesse de croître au long de la période 1967/73, au terme de laquelle la tendance a également conquis la majorité au SNEP (éducation physique et sportive), au SNPEN (professeurs d’écoles normales), au SNESup (enseignement supérieur), et a significativement progressé au sein même du SNI-PEGC (instituteurs). Ce dernier reste l’assise essentielle du contrôle de la FEN par la tendance UID. Pour autant, sachant et la croissance des effectifs du secondaire, et le dynamisme des militants UA, la question de ce contrôle est désormais ouverte. Les deux tendances UID et UA ressentent chacune, dans cette perspective, le besoin pressant d’une plateforme unificatrice, d’un projet d’école explicite et cohérent.

Le SNI rend public en 1973 un projet d’ « école fondamentale », conçu dès 1971, et qui s’inscrit dans la filiation du projet d’école unique des années 30, sorte d’école primaire étendue jusqu’à la 3ème. Ce projet se réclame du plan LW, en maintenant toutefois l’obligation scolaire à 16 ans, et en limitant la continuité du cursus à la relation école primaire/collège. La direction de la FEN et le SNETAA (enseignement professionnel) se rallient à ce projet, comme le fera ensuite le PS en 1976.

Le SNES n’est évidemment pas prêt à accepter une telle perspective, tant pour des raisons de concurrence syndicale immédiate (l’école fondamentale revient à réserver le champ de syndicalisation du collège, la formation et le statut de ses enseignants à l’enseignement primaire) que du fait de ses convictions idéologico-politiques.

Le projet du SNES

En bonne intelligence avec les trois autres syndicats animés par UA (SNEP, SNESup, SNPEN), il s’oriente d’emblée vers une perspective beaucoup plus ambitieuse, qui tranche avec la tradition d’un second degré réservé à une minorité destinée à l’enseignement supérieur et à la formation d’une élite restreinte économique, politique, culturelle (rappelons qu’en 1946 seuls 5% des jeunes ont obtenu un baccalauréat, 13% encore en 1965). C’est d’ailleurs pour marquer cette rupture que l’US intitule en 1977 l’un de ses dossiers : « Le second degré, une idée neuve ».

À son congrès de Poitiers en 1972, le SNES souligne en ce sens que la vocation de l’institution scolaire consiste à assurer à tous ses publics « le niveau le plus élevé dans l’acquisition des connaissances », en formant « l’intelligence et le sens critique ». À l’instar du SNI, le SNES se réclame du plan LW, mais en fait une lecture différente. La démocratisation n’est plus conçue comme l’élargissement du vivier des meilleurs, mais comme le développement au plus haut niveau des possibilités de chacun, la scolarité obligatoire étant portée à 18 ans et la continuité collège/lycée fortement affirmée. Le second degré doit assurer une formation qui soit à la fois de masse et de qualité, exigeant donc que ses enseignants soient formés dès le collège à bac+5.

À l’école fondamentale promue par le SNI-PEGC, le SNES oppose donc une tout autre vision de l’avenir démocratique de l’école, qui se précisera au long des années 1970 en vue de l’accession de la gauche au pouvoir [11]. Ses caractéristiques essentielles ressortent clairement du dossier « Positions du SNES » publié par l’organe du syndicat, l’US (Université Syndicaliste), en mai 1977. Le projet présenté témoigne d’une volonté manifeste d’aller vers l’unification aussi poussée que possible du lycée (celle du collège étant acceptée par UID comme par UA). Le lycée comporterait une seconde commune d’orientation, les trois voies (enseignement général, technologique, professionnel) proposées en première et terminale étant « progressivement spécialisées, mais de nombreuses passerelles seraient établies afin que les orientations ne soient pas irréversibles ». Même la terminale ne serait pas complètement optionnelle du fait d’un fonds commun d’enseignements disciplinaires obligatoires.

C’est enfin en 1981 (US du 22 octobre) que le projet de ce qui est désormais appelé « L’École progressive » est présenté dans sa rédaction la plus complète, destinée à être soumise au nouveau ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary.

Jean Petite, porteur du projet

De bout en bout l’élaboration du projet est portée par Jean Petite, avec à ses côtés notamment Luc Bouret, tous deux militants d’origine chrétienne, passés par le PSU puis par le PS, et ayant résisté jusqu’au bout aux pressions visant à leur faire quitter la tendance UA. Dès 1967 J. Petite est élu au secrétariat national du SNES, en charge de la commission pédagogique, et conservera des responsabilités nationales jusqu’à sa retraite. Il conjugue un grand intérêt pour les thèses de l’éducation nouvelle, une forte ambition démocratique pour l’école, et un refus de toute approche doctrinaire, se définissant lui-même dans ses mémoires comme un « pragmatique ».

Côté ambition, J. Petite se réclame avec constance d’un « enseignement démocratique de qualité », qui exige à son sens « un grand second degré de la 6ème à la terminale ». Il s’opposera fortement au projet d’école fondamentale du SNI et à celui de la FEN d’éducation permanente, dans lequel il voit une médiocre justification de la limitation à 16 ans de l’obligation scolaire.

Côté pédagogie, il assiste au colloque d’Amiens en 1968, rencontre Ivan Illich en 1972, évoque à plusieurs reprises dans ses mémoires son intérêt pour l’éducation nouvelle, dont il aura l’occasion de défendre les démarches, notant que la formule qu’il propose en 1977 d’« un secondaire unifié, dans l’école progressive » fait aussi référence pour lui à ses apports.

Et côté pragmatisme ? « Mon approche fut essentiellement pragmatique » (mémoires) : c’est particulièrement le cas en matière de lutte contre l’échec scolaire, domaine dans lequel J. Petite prêtera une attention permanente à tous les recours concrets et expérimentaux possibles.

Si le concept d’école progressive fut l’œuvre d’un homme et de la petite équipe réunie autour de lui, jusqu’où aura-t-il été aussi le bien propre de l’ensemble de l’organisation syndicale ? Une chose est sûre : il vient de loin, puisque tout au long des années 1960 déjà les militants UA se préoccupent d’une réappropriation offensive du PLW. Il hérite de la critique développée dans ces années de la théorie des dons, à la suite du fameux texte de Lucien Sève soutenant en 1964 que "Les dons n’existent pas" [12]. Il s’enracine aussi dans les luttes du syndicat pour le collège unique. Son élaboration est favorisée par la fusion du SNES avec le SNET, et par les luttes qui s’en suivront pour aligner le recrutement et la carrière des deux corps enseignants, lesquelles posent la question du rapprochement des enseignements eux-mêmes. Enfin il est validé par les congrès syndicaux, et pleinement assumé par la direction, qui lui donne toute sa place dans l’US, et en fait son projet officiel en vue de l’arrivée de la gauche au pouvoir.

L’école progressive : perspectives d’ensemble

Partant du constat qu’« une grande ambition pédagogique ne traverse pas l’école », l’école progressive se présente comme « une nécessité pour le présent et un pari pour l’avenir » (US n° 7, 1981, comme toutes les citations qui suivent).

La forte tension qui anime tout le projet vers l’unification du second degré le démarque d’emblée du PLW, qui laissait subsister les distinctions entre écoles pratiques d’apprentissage, sections professionnelles, et sections générales. Il est difficile de ne pas associer cette évolution à la disparition manifeste de la notion d’aptitudes, qui restait prégnante dans le PLW [13]. L’école progressive ouvre le droit de chaque jeune « à revendiquer tous les moyens d’un développement maximum ». « Les difficultés scolaires ne tiennent pas pour l’essentiel à des différences individuelles innées, mais sont (… ) directement liées à la situation sociale des intéressés ». Il convient dès lors, et le SNES affirme fortement ici son refus du dénivelé d’exigences, de « permettre à tous de recevoir une formation de même qualité conforme aux objectifs pédagogiques définis à chaque étape de la scolarité ».

Porter l’obligation scolaire à dix-huit ans s’impose à cette fin, donnant du temps pour réinsérer les jeunes en difficulté, permettant d’éviter les pédagogies « hâtives et autoritaires », assurant à tous un niveau d’éducation suffisant pour former « l’homme, le travailleur, le citoyen ».

L’ambition appelle un réaménagement d’ensemble du système éducatif en partant de l’école élémentaire, qui le rende plus efficient et permette d’instaurer un tronc commun jusqu’à la seconde incluse ; la marche vers l’unification de deux derniers niveaux de classe procédant par un décloisonnement progressif des trois lycées (général, technique, et d’enseignement professionnel).

Au total, outre la référence discrète à l’éducation nouvelle, le qualificatif d’école progressive renvoie à la fois à la substitution de l’axe vertical du déroulement du cursus de tronc commun à l’axe horizontal de la différenciation des voies de scolarisation qui a caractérisé l’école de la 3ème République, et continue à marquer l’école unique de la 5ème ; à la méthode de transformation à venir du système éducatif actuel ; et enfin au relatif inachèvement des propositions du SNES, dont le projet « n’est pas entièrement bouclé » (mémoires de J. Petite) et doit s’affiner à l’expérience pratique.

L’école progressive : les enseignements

Conformément aux visées de l’éducation nouvelle, l’école progressive entend former des « hommes complets ». Cette référence à l’éducation nouvelle s’accompagne pour autant du refus tout aussi explicite de sacrifier l’apprentissage des savoirs à la séduction des méthodes d’enseignement : pas question de « condamner les hommes à l’ignorance » ! Il s’agit de fixer pour chaque étape du cursus des objectif définissant, discipline par discipline, les savoirs et savoir faire qui doivent être acquis ; et de développer particulièrement à cette fin les connaissances de la didactique. Symbolique de cette ferme défense des savoirs, cette affirmation selon laquelle « l’école progressive n’est pas centrée sur l’enfant ou l’adolescent (…) mais sur la vie et le travail du jeune en relation pour cela avec des adultes » : ce n’est pas l’enfant, mais les apprentissages qu’elle met « au centre ».

Il convient en même temps d’en finir avec la hiérarchie des disciplines « pour concevoir un véritable tronc commun d’enseignements fondamentaux, ensemble coordonné d’éléments d’égale valeur. » La manifestation la plus spectaculaire, eu égard à la tradition élitiste de l’enseignement secondaire français, de ce souci d’égale considération envers les disciplines est certainement la proposition d’introduire un enseignement technologique dès l’enseignement élémentaire…

Il convient aussi d’en finir avec « l’illusion de l’interdiscipline qui (…) conçoit sous le nom de domaine un amalgame de disciplines qui n’a d’autre réalité que scolaire. » Mais sans méconnaître la réalité des relations interdisciplinaires, et sans se contenter donc d’une conception des contenus qui ne ferait que juxtaposer les disciplines. Ainsi de l’exigence d’ « imbriquer étroitement « général » et « professionnel » ». Dans le monde actuel « la nécessité d’intégrer à la formation professionnelle des connaissances technologiques de base est devenue évidente », et il en va de même pour « les connaissances scientifiques qui leur servent de support ». Si l’on préfère, la formation professionnelle implique « une formation polytechnique non plus centrée sur l’apprentissage d’un « métier », encore moins d’un poste de travail, mais sur l’acquisition d’un bagage scientifique et technologique à dominante, utilisable dans un ensemble d’activités professionnelles, et permettant une adaptation aux évolutions à venir ». Conjointement le futur travailleur, pour être aussi un homme et un citoyen, doit mieux connaître la société dans laquelle il vit et acquérir « les moyens d’intervenir de façon plus active à la fois dans son travail et dans la société » : ce qui donne toute leur place aux enseignements dits culturels, aux disciplines littéraires, artistiques et sportives. Si l’école progressive ne peut pas être par elle-même libératrice, elle doit être « l’instrument d’une dynamique générale de progrès ».

L’école progressive : la pédagogie

Conformément au refus proclamé de tout dénivelé d’exigence au détriment des élèves issus des classes populaires, les préoccupations pédagogiques du projet du SNES portent essentiellement sur la façon d’aider ces derniers à surmonter leurs difficultés intellectuelles. Le réexamen des fonctionnements de l’école élémentaire doit y contribuer ; pour le reste, il s’agit de mobiliser une batterie de moyens propres à récupérer et réinsérer dans le flux commun les plus vulnérables.

Parmi les mesures préconisées, relevons : les aides financières aux familles concernées ; les aides pédagogiques individualisées, le travail en mini groupes, les groupes de rattrapage, les groupes de niveau ; la transformation des classes de Cppn-cpa en véritables classes de rattrapage ; le travail enseignant en équipe et l’encadrement collectif des élèves en difficulté ; le soin apporté à l’organisation de la vie scolaire ; et au plan des contenus d’enseignement, l’abandon d’un modèle culturel unique (on songe ici à la critique bourdieusienne de l’imposition à tous les élèves de l’arbitraire culturel des classes supérieures).

L’enterrement du projet

À partir du projet d’école progressive que nous venons d’examiner, deux possibilités s’offraient au SNES. Soit considérer que l’essentiel était de parvenir à assurer à tous les jeunes à 18 ans un bagage de culture commune, et donc interroger plus avant la nature de la transformation « en profondeur » dont l’école française avait besoin afin de mettre tous ses publics en mesure de s’approprier effectivement un tel bagage. Soit renoncer à tout objectif d’unification des cursus secondaires, s’en tenir au dispositif existant des filières et des séries, réclamer à leur endroit une égale considération, en leur assignant pour objectif de mener tous leurs élèves à l’obtention d’un diplôme qualifiant. La seconde option a prévalu, et bien des éléments dans la conjoncture des années 1980 peuvent éclairer une telle issue.

De fait, l’arrivée de la gauche au pouvoir pour lequel le SNES se préparait depuis tant d’années s’est traduite par une accumulation d’obstacles à la réalisation du projet mûri par J. Petite. Rappelons d’abord les éléments majeurs du contexte. Le « tournant de la rigueur » de 1983 éloigne la perspective d’obtenir « le temps et les moyens d’enseigner » nécessaires à la mise en œuvre de l’école progressive. L’engagement massif de la droite dans la bataille pour empêcher la mise en place d’un grand service public d’éducation nationale débouchera en 1984 sur le renoncement du PS et la démission du ministre Savary, contribuant à affaiblir encore la mobilisation des militants progressistes et à placer les organisations syndicales sur la défensive. C’est aussi en 1984-1985, avec la commandite par Mitterrand d’un rapport au collège de France sur « l’enseignement de l’avenir », que la gauche socialiste commence à reprendre à son compte la thématique du SMIC culturel [14].

La dynamique propre de l’enseignement professionnel, de son côté, va également peser dans l’évolution de la situation. Le temps où celui-ci bénéficiait de l’aura d’un enseignement sélectif et significativement qualifiant est maintenant bien passé, et il fait de plus en plus massivement figure de filière de relégation. Qui plus est, dans le contexte du développement du chômage de masse, il se voit accuser par le patronat de proposer des formations inadaptées aux besoins des employeurs. Ses protagonistes font face à la disqualification en mettant en avant le rôle d’un enseignement « de la seconde chance », innovant pédagogiquement et permettant la réhabilitation de publics malmenés dans l’enseignement général. L’arrivée de Chevènement au ministère et la création du bac pro en 1985 leur fournissent un renfort inespéré. Ce dernier connaît un succès très rapide, tant du côté des familles que du côté des enseignants et de leur syndicat, le SNETAA. Les trois filières sont désormais complètes, conduisant chacune au terme du secondaire. Comment les remettre en cause ?

D’autres éléments plus spécifiques vont contribuer à amoindrir la capacité du syndicat à affronter ces obstacles. Ainsi en va-t-il de l’affaiblissement de sa marge de jeu institutionnelle. Compte tenu de sa représentativité, le SNES était de très longue date l’interlocuteur privilégié du ministère. Il pouvait s’attendre à ce qu’il n’en aille pas autrement avec un gouvernement de gauche, dont le ministre Savary, membre du PS, devait logiquement établir des rapports de coopération, fussent-ils plus ou moins conflictuels, avec les organisations de la FEN. Or le ministre, évitant ainsi de s’empêtrer dans les conflits UA/UID, se tourne… vers le SGEN-CFDT, nommant des chargés de mission (Legrand pour le collège, Prost pour le lycée, Peretti pour la formation des enseignants), lesquels constitueront des commissions dans lesquelles le SNES se retrouvera minoritaire. Par ailleurs c’est à partir de la rentrée 1980 qu’arrivent au lycée les premiers élèves issus du collège unique (mis en place par la réforme Haby de 1975), au grand dam de nombre d’enseignants : délicat, dans la circonstance, de mettre en avant la proposition de seconde commune que prévoit le projet d’école progressive. Il semble bien d’ailleurs que ce dernier ne sera en fait jamais présenté officiellement à Savary.

Comment enfin de ne pas évoquer ici les rapports difficiles du SNES avec la question de l’enseignement professionnel, dont les membres ne relèvent pas de son champ de syndicalisation, à la différence de ceux de l’enseignement technique ? L’intégration de l’enseignement professionnel dans le lycée unifié de l’école progressive était prévue, mais dans une perspective d’autant plus « progressive » que le SNETAA, qui commençait à la fin des années 1970 à prendre le pas dans ce secteur sur la CGT en raison des modifications du recrutement des enseignants, donnait la majorité de ses voix à la tendance UID et apparaissait comme l’allié du SNI-PEGC. Cette situation, notera Petite dans ses mémoires, « faisait obstacle à la réflexion commune ». Elle n’est pas pour rien non plus dans les réticences du SNES face à la transformation des CET en LEP en 1978… et à la création des bac pro en 1985 auxquels le syndicat, dont d’importants dirigeants de l’époque (tels Monique Vuaillat ou Yves Baunay) étaient issus de l’enseignement technique, aurait préféré une transformation des brevets de technicien pour en faire des bacs techniques.

Le ralliement à la « diversification »

Au fur et à mesure que s’estompent au fil des années 1980 les ambitions de l’école progressive, la thèse de « l’investissement éducatif » au service du développement industriel monte en puissance, promue notamment par François Labroille et Yves Baunay, et figurant de façon récurrente dans les motions de congrès. Elle permet à la fois de plaider l’attribution de moyens financiers pour l’école, et de prendre en compte un chômage massif désormais permanent et au statut de grande obsession nationale.

Le SNES est ainsi amené à mettre davantage l’accent sur la formation du « travailleur », et à incorporer dans sa réflexion les besoins du développement économique… et leur diversité. On comprend que se mettent dès lors en place les thématiques de la « diversification » des voies de formation assuré par l’enseignement secondaire. La formule émerge en 1983/1984, va se voir progressivement validée d’un congrès à l’autre, et fera l’objet d’une exposition systématique lors du colloque de Cachan de juin 1990, consacré à « La voie ‘technicienne’ de formation » [15]. Les perspectives qui y sont tracées s’opposent en bien des points aux conceptions de l’école progressive. Qu’on en juge.

La « diversification », note M. Vuaillat (alors secrétaire générale du syndicat) à ce colloque, est celle des voies de formation et de leurs spécialités, dont l’existence répond à la diversité des qualifications requises sur le marché du travail. Le SNES doit avoir pour objectif de lutter contre la dévalorisation de la culture technique et professionnelle ; et de permettre à tous les élèves d’aller au bout de leur formation pour sortir avec un diplôme qualifiant.

Le syndicat constate certes une surreprésentation des élèves issus des classes populaires dans les filières techniques et professionnelles ; mais partant de l’idée que ces élèves ont « des projets scolaires et sociaux plus modestes et plus courts », il en conclut que « la filière technicienne leur permet de construire progressivement, étape par étape, des projets de plus en plus ambitieux » (contribution d’Y. Baunay). La diversification des voies de la formation lycéenne apparaît en ce sens comme « un formidable levier de démocratisation ».

Relevons pour terminer deux points sur lesquels la nouvelle doctrine du SNES, celle de « la réussite pour tous » associant diversification et démocratisation, contredit manifestement la conception de l’école progressive.

Pour cette dernière, les difficultés scolaires des élèves d’origine populaire n’entamaient en rien l’ambition de mener tous les élèves le plus loin possible vers le même objectif ; mais elles appelaient un réaménagement d’ensemble du système éducatif, à partir de l’école élémentaire. Il ne s’agissait en aucune façon de défendre un cursus diversifié par le dénivelé des projets des familles populaires (on ne reprend pas explicitement, en 1990, la justification de la diversité des voies par l’inégalité des « aptitudes », mais le résultat n’est pas très différent).

La défense syndicale de « la voie technicienne de formation » est également justifiée dans ce colloque de 1990 par le fait qu’elle associe à la formation technique une formation « générale » dont elle permet l’accès aux jeunes des classes populaires. On est loin, là encore, des approches de la décennie précédente, qui défendaient « l’étroite imbrication des enseignements généraux, techniques, professionnels », en assumant l’exigence pour une formation professionnelle digne de ce nom de former des travailleurs maîtrisant les fondements théoriques des technologies qu’ils sont appelés à mettre en œuvre et disposant, de plus, des moyens intellectuels et culturels « d’intervenir de façon plus active à la fois dans leur travail et dans la société » (US, n°7, 1981).

En un petit nombre d’années, le SNES est passé d’un logique de démocratisation ambitieuse et conquérante, tout entière tendue vers l’unification du cursus lycéen, à une logique d’amélioration du système éducatif existant.

Cette évolution pourtant a été peu perçue, ou alors bien acceptée, par une majorité de dirigeants et de militants. Les difficultés du collège unique (dont on se souvient qu’en 2002 encore il est majoritairement rejeté par le corps enseignant, selon une enquête FSU-SOFRES), le fait qu’avec la création du bac pro une partie au moins des élèves les plus fragiles peuvent poursuivre leur scolarité jusqu’à dix-huit ans, et que les trois filières débouchent (au moins en droit) sur l’enseignement supérieur, ont pesé en ce sens : la « réussite pour tous » par la diversification pouvait paraître comme une façon, plus réaliste, de mettre en œuvre le projet d’école progressive.

Troisième partie – La constitution des trois voies a-t-elle contribué à la démocratisation de l’école ? (Tristan Poullaouec)

Deux nouveaux types de baccalauréat...

Comme l’écrit Samuel Johsua, "le degré de séparation scolaire entre groupes sociaux est un excellent indicateur des divisions plus larges au sein de la société" [16]. La structuration des 3 voies segmentant les scolarités lycéennes dans la France contemporaine l’illustre à l’envi. Moins d’un tiers des élèves de première ou terminale générales/Spécialisées en 3 séries : scientifique, littéraire ou sciences économiques et sociales./ sont des enfants d’ouvriers ou d’employés, alors que ces derniers représentent la moitié des élèves de 6e. Dans la voie technologique, ils constituent 45% des élèves, répartis entre 8 séries de sciences et technologies [17]. La voie professionnelle (bacs professionnels et brevets des métiers) est quant à elle majoritairement fréquentée par des élèves issus des classes populaires : 55% de son public sont des enfants d’ouvriers ou d’employés, auxquels il faut ajouter 13% d’enfants de chômeurs n’ayant jamais travaillé ou de personnes sans activité professionnelle [18]. Encore s’agit-il ici de moyennes nationales, la ségrégation spatiale des groupes sociaux venant accentuer ces polarisations en bien des lycées.

Malgré toutes les rénovations du lycée entreprises ces deux dernières décennies, ces proportions sont très stables depuis 2000. Et pourtant, la proportion de bacheliers dans une génération a augmenté depuis 2009. Après avoir atteint un palier autour de 62% entre 1995 et 2008, elle a grimpé jusqu’à 79% en 2017 suite à la réforme de la voie professionnelle. En effet, la proportion de bacheliers professionnels a doublé en une dizaine d’années, dépassant celle de bacheliers technologiques (22% contre 16%). Si cette évolution contribue à élargir la diffusion du bac dans les nouvelles générations, en particulier dans les classes populaires, elle ne s’accompagne d’aucune diminution des inégalités d’obtention des trois types de bac selon l’origine sociale.

... qui absorbent les « nouveaux lycéens »

Par le passé, les trois voies d’accès au bac ont-elles contribué à la démocratisation scolaire ? Avant d’en prendre la mesure, il n’est pas inutile de revenir brièvement sur les intentions de leurs promoteurs, ou tout au moins des politiques scolaires qui en ont décidé, en commençant par la voie technique, rebaptisée technologique en 1985. Comme le rappelle Guy Brucy, de Gaulle et son conseiller Jacques Narbonne créent les filières F, G et H en 1965 (ancêtres des actuelles séries STI2D, STMG, ST2S, etc.) pour faire face à l’afflux débordant d’élèves dans le secondaire : il s’agit pour eux d’édifier des digues, des « dérivations vers l’enseignement technique » pour « désencombrer » le secondaire classique. Et pour ce faire, l’orientation doit « s’opposer aux ambitions abusives » des parents et diriger vers le technique « ceux qui n’ont rien à faire dans un enseignement dont l’issue normale est l’enseignement supérieur » [19].

Quant à la prolongation de la voie professionnelle par un bac, créé en 1985, on sait par les travaux d’Antoine Prost [20] qu’elle correspondait à une demande d’élévation de la qualification de la main d’œuvre ouvrière, exprimée par le grand patronat de l’industrie, en termes d’augmentation de la polyvalence et des échanges d’informations entre salariés. Ces industriels voulaient un diplôme supérieur au BEP, préparé en alternance, mais pas un nouveau bac : c’est surtout le lobbying du syndicat FEN des proviseurs de lycées professionnels et l’affichage politique d’un bac pour les ouvriers qui emportèrent la décision de Fabius et de Chevènement, lançant alors l’objectif de conduire 80% d’une classe d’âge au niveau du bac à l’horizon 2000 [21].

Quel bilan peut-on tirer de la création de ces deux voies du lycée du point de vue de la démocratisation scolaire ? Dans quelle mesure a-t-elle permis « au plus grand nombre possible d’individus de s’emparer dans le moins de temps possible, le plus complètement et le plus parfaitement possible du plus grand nombre possible des aptitudes qui font la culture scolaire à un moment donné » [22] ? Cette question ne peut avoir qu’une réponse pointant l’ambivalence des effets des réformes. D’un côté, les bacs de techniciens, puis les bacs professionnels ont conduit davantage d’élèves à un niveau de savoirs élaborés plus ambitieux, c’est incontestable. De l’autre, ils n’ont pas réduit l’inégalité des chances d’appropriation de ces savoirs inégalement enseignés d’une voie à l’autre. Ces deux réformes ont joué un rôle décisif dans l’extension de l’enseignement secondaire mais n’ont pas aboli la mise en concurrence des élèves en son sein.

Les faits sont là. La création des bacs de techniciens en 1965 augmente le nombre de bacheliers (de 14 000 bacheliers à la session de 1969 à 82 000 à la session de 1985, où ils représentent un tiers des bacheliers). Le nombre de bacheliers généraux connaît pour sa part une croissance plus faible (+43 000) [23]. Mais la part des enfants d’ouvriers, de contremaîtres ou de personnels de service qui obtient le bac général n’augmente quasiment pas dans la même période (de 11% parmi les élèves sortis de CM2 en 1962 à 13% parmi les entrants en 6e en 1980) [24]. La nouvelle voie d’accès au bac absorbe l’essentiel des « nouveaux publics » du lycée : les élèves des filières F, G et H sont plus souvent d’origine populaire que ceux de la voie générale. Une partie d’entre eux est issue des meilleurs élèves de BEP qui trouvent là une occasion de prolonger leur parcours jusqu’au bac. Mais en moyenne, ces élèves ont connu plus de redoublements.

Les choses se sont passé un peu différemment lors de la massification des lycées qui suit la création des bacs pro. Là aussi, la voie professionnelle s’est rapidement installée dans le paysage des lycées. Sa réforme récente lui a encore donné un nouvel essor, rendu possible par une extension de l’offre scolaire en matière de séries professionnelles. En 1995, 6 lycées sur 10 sont des établissements d’enseignement général et technologique. Vingt ans plus tard, seuls 4 lycées sur 10 ne proposent pas de voie professionnelle, beaucoup d’entre eux étant devenus polyvalents. Mais à la différence de l’avènement des bacs de techniciens, la voie professionnelle n’a pas absorbé tous les « nouveaux publics ». La seconde explosion scolaire a aussi fortement contribué à l’augmentation de la part de bacheliers généraux parmi les élèves issus des classes populaires : 13% chez les enfants d’ouvriers, de contremaîtres ou de personnels de service dans la cohorte entrée au collège en 1980, 23% chez ceux qui y arrivent en 1989, cette part restant à peu près stable dans la cohorte suivante (Le diplôme, arme des faibles, op. cit.).

Inégalités de réussite dans l’enseignement supérieur et vœux d’orientation dans l’enseignement secondaire

Les inégalités d’acquis et de performance entre les élèves des trois voies se révèlent de façon spectaculaire lors des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur, de plus en plus massives au tournant des années 1990 (autour de 7 bacheliers technologiques sur 10 actuellement, pour moitié en STS, puis à l’université, et en IUT), mais aussi très fragiles. En effet, « la probabilité de sortir sans diplôme de l’enseignement supérieur est de 9% pour les titulaires d’un baccalauréat général, de 29% pour ceux d’un baccalauréat technologique et de 56% pour un baccalauréat professionnel » [25]. Et lorsqu’on compare la réussite des bacheliers technologiques selon leur orientation après le bac, il ne faut pas sous-estimer l’échec à obtenir le BTS en deux ans (34%), même s’il reste très inférieur à l’échec à obtenir la licence en trois ans (91%) [26].

Revenons pour finir aux divisions sociales reproduites dans les divisions scolaires. D’après les données les plus récentes du panel suivant les élèves entrés en 6e en 2007, une majorité des enfants d’ouvriers sont toujours orientés vers la voie professionnelle dès la fin de la 3e (60% quand la personne de référence du ménage fait partie des ouvriers réputés non qualifiés, 52% quand elle est parmi les ouvriers qualifiés [27]. Outre l’argument de la faiblesse de leur niveau en fin de collège, on justifie souvent ces orientations par des préférences individuelles ou culturelles que l’école devrait bien prendre en compte lors du passage à l’âge adulte. La même enquête révèle cependant la force d’attraction de la voie générale et les réticences aujourd’hui très partagées envers la voie professionnelle parmi les parents d’élèves, y compris dans les classes populaires.

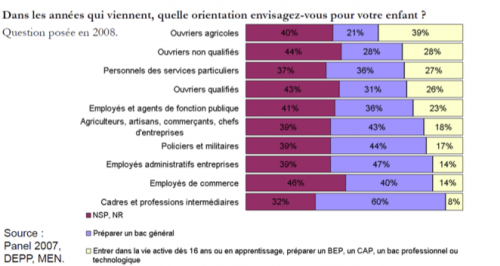

« Jusqu’à quel âge souhaitez-vous que votre enfant poursuive ses études ? 16 ans, 18 ans, 20 ans ou plus ? Vous ne savez-pas ? » La question a été posée aux parents d’élèves au cours de l’année de 6e de leur enfant. Si 35% disent ne pas le savoir et 2% indiquent 16 ans, 63% d’entre eux souhaitent une scolarité au minimum jusqu’à 18 ans. Il y a très peu de variations selon les milieux sociaux quand un âge est indiqué : entre 8 et 9 fois sur 10, selon les fractions des classes populaires, la norme pratique d’une scolarisation prolongée jusqu’à l’âge d’au moins 20 ans s’impose. Interrogés au même moment sur les orientations envisagées, l’indécision des parents se manifeste d’autant plus fortement qu’ils occupent des positions défavorisées et réunit autour de 40% des réponses. Il ne s’agit pas d’une indifférence, mais plutôt d’un manque de visibilité sur les cursus scolaires, et surtout, on y reviendra, d’une dépendance attentive aux résultats scolaires de leurs enfants. Mais ce qui frappe aussi, c’est la part importante de parents qui visent le bac général, dans la population totale des parents d’élèves, mais aussi dans les classes populaires (graphique).

Certes, une petite fraction des parents des classes populaires n’envisage pas le bac général pour leur enfant, en tout cas pas à ce stade. C’est le cas des plus démunis d’entre eux, parmi les ouvriers agricoles ou les ouvriers peu qualifiés. Mais lorsqu’une orientation est envisagée, c’est majoritairement le bac général auquel aspirent les parents dans la plupart des milieux sociaux. En fin de 3e, les choses se précisent et des vœux d’orientation sont demandés aux parents. Ceux-ci dépendent alors étroitement des notes au contrôle continu du brevet des collèges. Lorsqu’elles sont comprises entre 12 et 15, 88% des employés et 85% des ouvriers souhaitent une orientation en seconde générale ou technologique, tout comme la quasi totalité des cadres, des enseignants, des professions libérales et des chefs d’entreprise. Le différentiel d’ambition scolaire, ou de vulnérabilité aux verdicts scolaires, s’agrandit à mesure que les notes baissent. Ainsi, lorsqu’elles sont comprises entre 8 et 10, les 2/3 des parents cadres maintiennent ce souhait d’orientation, tandis que les 2/3 des parents ouvriers et près de 6 employés sur 10 y renoncent [28].

Plaçons-nous pour conclure en fin de seconde, à l’heure des choix entre une première générale et une première technologique. Et considérons les élèves qui n’ont jamais redoublé depuis la 6e, évitant ainsi plus facilement l’orientation vers la voie professionnelle. Si plus de 80% des parents exerçant des emplois de cadres, de professions intellectuelles supérieures ou de professions intermédiaires placent une première générale en premier vœu, c’est aussi le cas des 2/3 des parents exerçant des emplois d’ouvriers, d’employés ou des inactifs. Les autres orientations (première technologique, redoublement, bac pro...) sont certes envisagées, mais uniquement quand les résultats de l’élève aux évaluations réalisées à l’entrée en 6e le situent dans la moitié inférieure en français et en mathématiques (le vœu de première générale ne rassemble alors que la moitié des souhaits parmi les parents des classes populaires).

Conclusion du dossier : l’« école progressive » et nous

La diversification n’est pas « un formidable levier de démocratisation »

L’examen du projet d’« école progressive » élaboré par le SNES dans les années 1970 permet de constater l’existence de forts points de convergence avec le concept d’« école commune » avancé aujourd’hui par le GRDS, qu’il s’agisse : ![]() de prôner un réaménagement d’ensemble du système éducatif au service d’une forte amélioration de son efficacité pédagogique, afin de rendre possible la mise en place d’un tronc commun et la plus grande unification possible du cursus lycéen ;

de prôner un réaménagement d’ensemble du système éducatif au service d’une forte amélioration de son efficacité pédagogique, afin de rendre possible la mise en place d’un tronc commun et la plus grande unification possible du cursus lycéen ;![]() de considérer comme essentielle l’acquisition des savoirs disciplinaires, et de refuser en ce sens de penser séparément les contenus d’enseignement et la façon d’enseigner ;

de considérer comme essentielle l’acquisition des savoirs disciplinaires, et de refuser en ce sens de penser séparément les contenus d’enseignement et la façon d’enseigner ; ![]() de valoriser la culture technique en l’introduisant dans les programmes dès l’école élémentaire.

de valoriser la culture technique en l’introduisant dans les programmes dès l’école élémentaire.

Nous avons tenté ici de prendre la pleine mesure des très fortes contraintes qui ont amené dans la décennie suivante le SNES à accepter le cadre de la diversification des voies du lycée, considéré comme favorable à l’« école de la réussite pour tous », sans abandonner l’objectif de l’obligation scolaire à dix-huit ans. On doit bien l’admettre : cette réorientation stratégique équivaut à un retour à la problématique des « aptitudes » différenciées, même si maintenant la référence aux inégalités culturelles a pris la place des inégalités biologiques d’autrefois. Or ce retour présente deux grandes faiblesses.

La première concerne l’argumentaire du caractère démocratisant des trois voies. Celles-ci favoriseraient la prolongation des cursus populaires en permettant aux familles concernées d’adapter progressivement à la hausse des projets de scolarisation initialement modestes et prudents, et en offrant des contenus de culture générale conjoints aux enseignements techniques et professionnels. Cette thématique ignore en réalité le basculement du rapport des familles populaires à l’école qui se produit dès la deuxième moitié des années 1960 et que la recherche avait identifié bien avant le colloque du SNES de 1990 [29]. Dès le début des années 1970 en effet, le projet d’études longues (au moins le bac) est majoritaire dans les familles ouvrières, privilégiant l’enseignement général chaque fois que possible ; et, comme nous le montrons dans la troisième partie de ce dossier, cette propension est devenue depuis le fait d’une fraction toujours croissante des classes populaires : l’entrée dans les filières techniques et professionnelles procédant le plus souvent dès lors d’une orientation par défaut ; et donc d’une « adaptation » non pas vers le haut, mais vers le bas. Les trois voies ne sont pas « un formidable levier de démocratisation » (Actes du colloque SNES de 1990) : la seule façon de répondre aux aspirations populaires, c’est celle qui consiste à remettre en chantier les contenus et les pédagogies à partir de l’école élémentaire, comme le projet d’école progressive osait le proposer, en vue d’assurer à tous l’accès aux savoirs élaborés de la culture écrite.

En second lieu, comment ne pas souligner le paradoxe suivant : pour considérer les trois voies comme un levier de démocratisation, encore est-il nécessaire de défendre la valeur de la culture technique et professionnelle et des enseignements correspondants. Les appels syndicaux en ce sens n’ont pas cessé depuis le colloque de 1990… celui-là même qui enterre la proposition de l’école progressive d’introduire la culture technique dès l’école élémentaire ! Quant à valoriser les filières elles-mêmes, autant convaincre les classes populaires (et les autres !) de l’égale désirabilité des emplois offerts sur le marché du travail.

Des années 1970 à aujourd’hui

L’ambition dont témoignait le projet d’école progressive était porté par la dynamique ascendante des forces syndicales et politiques progressistes. Quarante ans après, dans une conjoncture bien différente, les raisons qui soutenaient ce projet en son temps sont très sérieusement renforcées. Nous l’avons souligné dans l’avant-propos de ce dossier : l’exigence pour les forces démocratiques de reprendre la main sur l’avenir du monde social comme sur celui de la planète n’a jamais été aussi pressante dans l’histoire de l’humanité. Le dossier qui présentait l’école progressive en 1981 la donnait comme « une nécessité pour le présent, un pari pour l’avenir ». Une ambition comparable n’est-elle pas aujourd’hui « une nécessité pour le présent, une urgence pour l’avenir » ?

Le malthusianisme patronal méconnaît par nature cette urgence, se gargarisant de « société de la connaissance » et de « formation tout au long de la vie ». Là aussi le projet d’école progressive avait vu juste, comme la recherche empirique l’a abondamment démontré depuis, en soulignant combien une bonne formation des adultes requérait au premier chef une solide formation initiale.

Quelle formation initiale alors pour aujourd’hui ? Face à l’afflux massif des jeunes dans l’enseignement supérieur, et à leurs difficultés trop fréquentes à se confronter à ses exigences, le moment n’est-il pas venu de franchir une nouvelle étape dans notre histoire scolaire ? Le terme de la formation commune de base des citoyens avait été placée dans les années 1880 à la fin de l’enseignement élémentaire, en 1975 à la fin du collège : ne conviendrait-il pas de monter à nouveau la barre, pour la placer désormais à la fin du lycée, en assignant à l’institution scolaire la mission de mener tous ses publics jusqu’à un bac de culture commune ?

Il serait nécessaire à cet effet de penser à nouveaux frais les contenus du tronc commun de culture commune, qui devraient satisfaire à une double exigence : permettre à la fois toutes les spécialisations professionnelles possibles au sortir du cursus commun, et assurer les savoirs indispensables à l’intervention citoyenne de chacun dans les autres domaines de la vie sociale.

L’objection majeure et récurrente opposée à une telle perspective est celle de son supposé irréalisme : une formation de masse ne saurait être en même temps une formation de qualité, et vice-versa. Si l’on admet, comme le faisait le projet d’école progressive en rejetant la notion d’aptitude, et comme nous le faisons au GRDS solides arguments à l’appui, que tous les jeunes (sauf un à deux pour cent de cas d’espèces) sont en mesure d’entrer normalement dans la culture écrite, une formation de masse et de qualité apparaît tout à fait possible ; mais elle exige une repensée générale des contenus et des pédagogies qui permette d’élever très sensiblement l’efficacité des enseignements, et cela en commençant, comme pour tous les commencements dignes de ce nom, par le début – c’est dès le CP en effet que se jouent les destins scolaires, ce qu’on sait de très longue date mais qu’on oublie régulièrement [30].

Le projet d’école progressive avait bien pris la mesure de cette exigence. Il est élaboré toutefois dans le contexte historique d’une ample rénovation pédagogique de notre système éducatif, et s’avère très marqué par les convictions de l’époque, accordant ainsi la plus grande confiance aux différentes modalités possibles de la pédagogie différenciée, comme à l’idée que des contenus plus proches de l’univers culturel des classes populaires leur seraient plus facilement accessibles. Nous disposons pour notre part, quatre décennies plus tard, d’un avantage certain : l’expérience réalisée de la mise en œuvre de procédures pédagogiques qui ont eu tout le temps nécessaire pour faire la preuve de leur inefficacité.

Ces procédures relèvent en effet des pédagogies de la compensation, conçues pour pallier les « déficits » des ressources intellectuelles des élèves d’origine populaire. Or les pédagogies compensatrices ont immanquablement pour effet de précipiter leur échec. Un tel constat sert de justification au renoncement pratiqué par les politiques de « socle commun ». Pour notre part il nous semble inviter surtout à poser autrement la question de la scolarisation de ces élèves. Partir de ce qui leur fait défaut est une impasse : il faut donc tabler sur la réalité de leurs ressources, et leur permettre de les mobiliser dans le cadre d’un enseignement qui, loin de chercher à leur éviter les difficultés inhérentes à tout apprentissage, maintienne à leur égard une réelle exigence intellectuelle. C’est là le seul moyen de leur apporter ce que les « héritiers » s’approprient dans leur milieu familial, et de retrouver pour eux les chemins d’une véritable efficacité pédagogique [31].

[1] Voir GRDS, L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, Paris, 2012.

[2] Voir notamment GRDS, L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, Paris, 2012 ; et Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l’exigence intellectuelle. Changer de paradigme pédagogique, La Dispute, Paris, 2016. L’enquête dirigée par R. Goigoux sur l’apprentissage de la lecture au CP vient encore de rappeler l’ampleur de la marge de progression dont dispose l’institution scolaire. Elle a porté sur 131 classes de CP sélectionnées en raison tant de l’ancienneté que de l’assurance professionnelle de leur maîtres. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre les résultats obtenus par cette élite enseignante ne sont en rien supérieurs à ceux relevés dans d’autres enquêtes menées dans des classes de quartiers populaires et dotées d’enseignants non sélectionnés : résultats particulièrement modestes et annonçant l’ampleur de l’échec de masse à venir. Et de fait l’enquête Goigoux souligne combien les modes de conduite des apprentissages identifiés comme les plus efficaces ne sont adoptés que par une minorité de ces maîtres pourtant si certains de la pertinence de leurs pratiques… (voir Jean-Pierre Terrail, Enquêtes sur l’apprentissage de la lecture, 2016, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article226.)

[3] Voir notamment leurs contributions à l’ouvrage collectif publié par l’Institut de recherches de la FSU, Valoriser l’enseignement professionnel, une exigence sociale, IR-FSU, 2017.

[4] Dans un entretien à l’Express du 22-3-2001, voir http://www.lexpress.fr/informations/le-college-unique-est-depasse_641758.html

[5] L’excellent ouvrage collectif consacré à l’enseignement professionnel édité en 2017 par l’Institut de recherches de la FSU et que nous avons utilisé ici ne s’intitule-t-il pas « Valoriser l’enseignement professionnel, une exigence sociale » ?

[6] Sur ces transformations historiques voir Jean-Pierre Terrail, Destins ouvriers. La fin d’une classe ?, PUF, Paris, 1990.

[7] Voir Tristan Poullaouec, Le diplôme, arme des faibles, La Dispute, Paris, 2010.

[8] Cf. Valoriser l’enseignement professionnel, ouvrage cité, p. 29.

[9] Actuellement trois ans après la sortie du lycée 30% des titulaires d’un bac pro du tertiaire sont au chômage, voir http://www.cnesco.fr/fr/dossier-enseignement-professionnel/.

[10] Voir Alain Dalançon, Histoire du SNES, T. I (1840/67) et II (1967-1973), Institut de recherches sur l’histoire du syndicalisme de l’enseignement secondaire, Paris, 2003 et 2007.

[11] « C’était en fait un projet pour la gauche au pouvoir dont nous esquissions les traits », écrira Jean Petite (voir ci-après) dans ses mémoires inachevées et inédites, que j’ai pu consulter grâce à Alain Dalançon.

[12] Lucien Sève, "Les dons n’existent pas", in GFEN, Doué, non doué, Éditions sociales, Paris, 1964.

[13] Pour ce dernier, une école démocratique devait s’assigner pour objectif de permettre à chaque enfant de réaliser au mieux ses "aptitudes"

[14] Cf. Jean-Pierre Terrail, Que faire avec le « socle » et les « compétences » ?, GRDS, 2013, http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article164).

[15] Voir La voie « technicienne » de formation, Adapt-SNES, 1990.

[16] Une autre école est possible ! Manifeste pour une éducation émancipatrice, Paris, Textuel, 2003, p. 87.

[17] Les principales sont : management et gestion, industrie et développement durable, santé et social.

[18] Répartition des élèves du second degré selon l’origine sociale à la rentrée 2015. Repères et références statistiques, Ministère de l’Éducation nationale, 2016, p. 93.

[19] Dans un article à paraître dans la Revue française de pédagogie comparant la création des bacs de technicien et des bacs professionnels, G. Brucy s’appuie sur les compte-rendu des conseils restreints tenus à l’Elysée entre 1963 et 1965 et souligne l’importance de ces raisons inavouées, à côté de la fonction assignée à l’enseignement technique de former de futurs cadres moyens.

[20] "La création du bac pro, histoire d’une décision", in Mathias Millet, Gilles Moreau, La société des diplômes, La Dispute, 2011.

[21] Une autre raison inavouée de la prolongation des scolarités après le BEP pesa très fort. Ainsi, pour Louis Schweitzer, directeur de cabinet du Premier ministre, « la rétention dans l’enseignement est un moyen excellent et pas trop cher de lutte contre le chômage ».

[22] Selon la formule de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron : Les héritiers, Minuit, 1964, p. 114.

[23] Tristan Poullaouec, « Le lycée : de l’école des notables à l’école pour tous ? », Cahiers français, 2008.

[24] Tristan Poullaouec, Le diplôme, arme des faibles, La Dispute, 2010.

[25] Samuel Fouquet, « Réussite et échec en premier cycle », Note d’information, n°13.10, Ministère de l’Éducation nationale.

[26] Mathias Denjean, Cyrielle Perraud-Ussel, « Parcours et réussite en STS : les indicateurs de la session 2016 », Note Flash du SIES, n°9, juillet 2017, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; Isabelle Maetz, « Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2015 », Note Flash du SIES, n°15, novembre 2016, Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

[27] « Inégalités sociales et migratoires. Comment l’école amplifie-t-elle les inégalités ? », Rapport scientifique du CNESCO, septembre 2016.

[28] Claudine Pirus, « Orientation en fin de 3e : une procédure marquée par de fortes disparités scolaires et sociales », Note d’information n°13.24, Ministère de l’Éducation nationale.

[29] Voir Jean-Pierre Terrail, « Familles ouvrières, école, destin social (1880-1980) », Revue française de sociologie, n° 4, 1984.

[30] Voir GRDS, L’école commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, La Dispute, Paris, 2012 ; et Jean-Pierre Terrail, Entrer dans l’écrit. Tous capables ?, La Dispute, Paris, 2013.

[31] Voir Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l’exigence intellectuelle. Changer de paradigme pédagogique, La Dispute, Paris, 2016 ; et Nicolas Kaczmarek, L’exigence intellectuelle en pratique, GRDS, 2017 (http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article256).